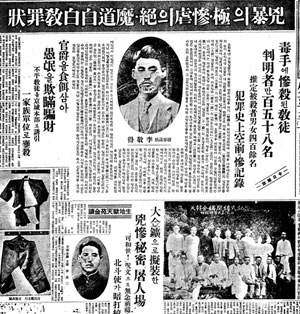

1937년 4월 13일, 한 장의 신문 호외가 조선사회를 발칵 뒤집어놓는다. 동학의 한 분파였던 백백교가 은밀하게 교세를 확장하는 과정에서 314명이나 되는 신도를 잔혹한 방법으로 살해한 사실이 경찰 조사를 통해 밝혀진 것이다. 이 엽기적 살해 행각은 교주 전용해의 지시로 교단 간부가 직접 자행한 것이었다. 한 핵심간부는 총 48회에 걸쳐 169명이나 되는 신도를 살해한 것으로 조사과정에서 드러나기도 했다. 이 사건은 5년 동안의 조사와 재판을 거쳐 1942년 관련자 12명에게 사형이 선고되면서 완결되었다. 수사망을 피해서 도망쳤던 교주 전용해는 관련자 조사가 진행되던 1937년 4월, 산 속에서 자살한 시체로 발견되었다.

백백교는 모든 사이비 종교가 그런 것처럼 경전이라고 할 만한 것이 없었을 뿐 아니라, 교리도 허술했다. 종말의 날이 오면 물과 불의 심판이 내려져서 인류가 전멸하고, 바로 그 순간 동해에 영산이 떠올라 백백교를 믿는 사람만이 그곳에서 영생을 누리게 된다는 것이다. 그 영생을 얻기 위해서는 모든 재산을 교주에게 봉헌하고, 몸과 마음도 교주에게 의탁해야했다. 교주가 하사한 첩지를 구매해서 몸에 항상 지니고 '弓弓乙乙'로 시작되는 밑도 끝도 없는 주문을 계속 외우는 것 역시, 영생을 얻기 위해서는 중요했다.

백백교가 일으킨 이 전대미문의 범죄사건은 조선 사회뿐 아니라 일본제국에도 큰 충격을 주었다. 야만적인 조선을 근대화한다는 허울 좋은 명분 아래 조선을 무력으로 지배해온 일본제국이었다. 그런 일본제국의 입장에서 볼 때, 백백교 사건은 일본이 내건 조선지배 명분이 무효가 될 정도로 치욕스러운 사건이었다. 박태원의 '우맹'(愚氓)(1938)은 조선 사회를 경악시킨 백백교 사건을 소재로 다루고 있다. 소설에서 박태원은 백백교 교주 전용해를 잔혹한 살인마의 면모와 한 아들의 자애로운 아버지의 면모를 동시에 지닌 인물로 설정하여, 인간의 이중성과 이율배반적 내면의 문제를 탐색해가고 있다.

이와 더불어 사이비 종교의 야만성과 폭력성이 1937년의 조선 사회에서 어떻게 그처럼 열광적으로 수용될 수 있었던가에 대한 해답을 소설 속 인물들의 삶을 통해 찾아가고 있다. 그 답을 박태원은 '우맹'(愚氓), 즉 '어리석은 민중'이라는 제목을 통해 설명하고 있다. 무지몽매한 조선의 전근대적 현실이 백백교와 같은 사이비 종교의 성장에 더할 나위 없이 쾌적한 숙주가 되었다고 본 것이다. 개인의 영생을 얻기 위해 가족도 희생시키는 소설 속 인물들의 자기중심성에서 나타나듯, 그 무지몽매함에는 공공의 가치보다는 개인의 욕심을 먼저 채우려는 유아기적 심적 태도 역시 포함되어 있었다.

2011년 10월 모 언론에 '백백교 교주 머리 표본 화장'이라는 제목의 기사가 실린 적이 있다. 포르말린 액에 담군 백백교 교주 전용해의 머리 표본은 일제강점기 일본 당국이 만든 것으로, 국립과학수사연구원에 보관되어 왔다. 이를 한 불교단체가 비인도적이라는 진정을 내어 80년 만에 화장한 것이다. 당시 많은 사람은 이 '인체표본 화장' 기사를 읽으면서 우리 사회가 야만적인 1930년대와 비교할 때 얼마나 발전했는지를 새삼 깨달으며 뿌듯함과 안도감을 느꼈을 것이다.

그러나 세월호와 구원파 사건, 최근 대두되고 있는 최순실 국정 농단 사건에 이르는 일련의 사태를 볼 때, 지금 우리 사회가 80년 전 식민지 조선 사회와 얼마나 다르다고 말할 수 있을까. 그 답은 우리가 이번 사태를 어떻게 해결하는가에 달려 있을 것이다.