부모 3년상 중에도 찾아오는 선비 행렬…묘 아래 여막서 학문 토론

◆뛰어난 스승을 찾다

소백산 줄기가 상주의 갑장산을 거쳐 동으로 내달아 선산의 북쪽에 비봉산으로 맺었다. 남으로는 황금 까마귀의 정기가 서린 금오산 봉우리가 뾰족이 솟아 있다. 어머니의 젖줄처럼 다디단 감천이 그 중심으로 흘러 선산의 너른 들을 기름지게 했다. 햇빛은 충만하고 바람은 순탄하여 풍요로운 기운이 넘쳐흘렀다.

인재의 요람으로 손색이 없는 선산 땅 영봉리에서 진사 김관이 붓끝처럼 내민 금오산 문필봉을 올려다보고 있었다. 금오산 대혈동에 은거 중인 길재의 빼어난 학문과 흔들리지 않는 충절을 풍문으로 들었던 터라 그를 흠모하는 마음이 깊어졌다.

그러나 12세가 된 아들 숙자의 장래를 생각하니 냉정해질 수밖에 없었다. 길재에게 아들을 보내고 싶은 마음은 간절했지만, 역성혁명으로 왕권이 교체된 민감한 시대에 자칫 화를 당하지나 않을지 염려되었다.

깊은 상념에 빠져 있을 즈음, 오래전 다섯 살짜리 숙자의 느닷없던 질문이 귓전에 맴돌았다. "아버님, 부사이군(불사이군)이라는 말이 무슨 뜻이옵니까?"

혀 놀림이 아직도 서툴러 발음은 정확하지 않았지만, 아이의 눈에는 총기가 넘쳤다. 순간 뛰어난 스승 밑에 자식을 맡기고 싶은 욕심이 생겼다.

저녁노을이 산정을 물들였다. 마음을 정하고 올려다보니 신령스러운 기운이 넘쳐흘렸다. 김관은 마치 흡월정(吸月精)하는 여인처럼 그 정기를 빨아들였다.

아들 숙자를 앞세워 길을 나섰다. 금오산 대혈동까지 가려면 쉬지 않고 걸어도 반나절은 걸렸다. 들길을 부지런히 걸어 개울을 건너야 했다. 유유히 흐르는 물결 위로 구름도 유유자적 거닐었다. 어린아이로만 생각했던 아들이 징검다리 위에서 휘청거리는 아비의 손을 잽싸게 잡을 때는 더없이 믿음직스러웠다. 이제 아비의 손보다 휘청거리는 세상을 바로잡아야 마땅함을 김관이 굳이 말을 안 해도 현명한 숙자는 알고 있을 터였다.

하천을 따라 흐르는 물은 낙동강으로 흘러들 것이다. 몸집을 서서히 불려서 흐르고 흐르면 드디어 남해의 큰 물길에 몸을 섞어 더 큰 바다로 나아갈 것이다. 숙자의 아버지는 자신의 품을 떠나는 아들의 앞날도 저 물길처럼 서두르지 않고 순리대로 흘러주기를 바랐다.

◆영남 사림의 초석 김숙자

강호 김숙자는 조선 세종 때의 학자로 정몽주, 길재 등과 같이 성리학의 대가다. 고려 공양왕 원년(1389) 선산 영봉리에서 태어났다. 고려개국벽상공신 순충공 김선궁의 후손이며 진사 관의 아들이다. 자(字)는 자배(子培)이며 호는 강호(江湖)이다. 고려 말의 대학자 야은 길재의 학통을 이어받아 영남 사림의 초석을 다진 인물이다.

영남 인재의 반을 선산에서 배출한 발단은 김숙자가 야은 길재의 제자가 되면서부터였다. 그의 뒤를 이어 아들인 점필재(佔畢齋) 김종직(金宗直)이 학문을 전수하여 영남 사림 학맥이 본격적으로 형성되었으며 이후 한훤당(寒暄堂) 김굉필(金宏弼), 정암(靜庵) 조광조(趙光祖) 등으로 계보를 이었다.

야은 길재가 조선 조정으로부터 태상박사의 벼슬을 받았지만 두 왕조를 섬길 수 없다면서 이를 거절하고 후학의 양성에만 힘쓰던 때였다. 처음 스승을 대면한 숙자는 가슴이 뛰었다. 그 명성을 자연스럽게 들으며 자란 숙자는 존경심이 우러나와 스승을 천천히 올려다보았다. 온화한 얼굴 위에 광채가 서려 있었다. 군사부일체를 몸소 실천한 스승의 정신을 이어받아 어버이처럼 섬길 것을 다짐했다. 영민한 눈빛이 예사롭지 않은 어린 숙자에게 길재는 학문의 깊이를 알고자 했다.

"물유본말(物有本末)하고 사유종시(事有終始)하니 지소선후(知所先後)면 즉근도의(則近道矣)니라-사물에는 본(근본)과 말(말단)이 있고, 일에는 끝과 시작이 있으니, 먼저 할 바와 나중에 할 바를 알면 도에 가까운 것이니라."

숙자는 경서의 기본이 되는 '대학'의 구절을 또박또박 읊어 나갔다. 길재는 막힘없이 이어나가는 숙자에게 느닷없이 '소학'을 펼치라고 했다. 숙자는 이미 '소학'의 단계를 넘었다. 의아해하는 숙자를 향해 길재는 수신서인 '소학'을 강조했다.

"소학을 가볍게 여기지 말아라. 알기는 쉬워도 실천은 어려운 법, '소학'을 통하면 경서의 문리는 저절로 열리게 마련이다."

숙자는 훌륭하신 스승 아래에서 오직 진리 탐구와 그 진리를 몸소 실천하며 학문에 정진하였다.

'소학'을 바탕으로 한 학문은 사서오경(四書五經)으로 확대되면서 실력이 쌓여갔다. 몸도 함께 골격을 키워 청년의 모습으로 자랐다. 학문이 깊어질수록 배움에 대한 갈증은 더해갔다.

별동(別洞) 윤상(尹祥)이 황간 현감으로 내려왔다는 소식이 들렸다. 성리학뿐만 아니라 역학에 밝은 그의 학문을 흠모해 오던 터에 숙자는 단숨에 추풍령을 넘었다. 그에게서 역경을 배워 음양변화의 수(數)와 원시요종(原始要終'일의 시작을 깊이 궁구하고 일의 마지막을 잘 알아차려야 한다)의 묘한 진리를 터득했다.

◆청년 김숙자

경학(經學)과 문장에 뛰어났던 그는 주위의 기대를 저버리지 않았다. 26세 되던 1414년(태종 14년) 생원시에 합격했고, 5년 뒤인 1419년(세종 1년)엔 식년문과에 급제하여 고령 현감, 성균관 사예 등을 지냈다. 조정에선 청년 김숙자를 '사관'(史官)에 임명하기로 했다.

출세의 조짐은 뜻밖의 위기를 만났다. 어느 날 한 고을에 사는 한변(韓變)이 김숙자의 할아버지 김은유(金恩宥)를 찾아왔다. 그는 절박한 사정이 있는 듯 머리를 조아리며 도움을 청했다. 자신에게 과년한 딸이 있는데 곧 중국에 공녀(貢女)로 끌려갈 것이라고 했다. 혼인해야 면할 수 있다는 딱한 사정에 김은유는 손자 김숙자와 한변의 딸을 결혼시켰다.

그 후 중대한 문제가 드러났다. 한변이 신분상의 하자를 속인 것이다. 김숙자의 부친 김관(金琯)은 집안의 장래를 망칠 수 없다고 판단해 이혼을 시켰다. 그 일을 문제 삼아 사헌부로부터 비난이 쏟아졌다. 오랫동안 벼슬길이 막혀 기를 펴지 못했다.

그는 좌절하지 않고 새로 맞은 아내의 고향인 밀양으로 내려가 부모 봉양과 후진 양성에 전념하였다. 1431년(세종 13) 양친 상을 거듭 당하니 '소학'의 법도를 먼저 떠올렸다.

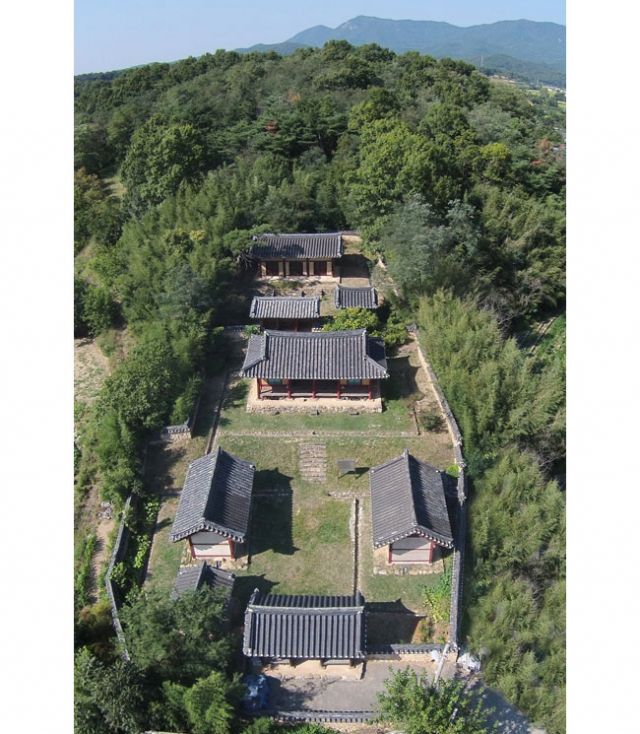

그에 따라서 어버이를 모시려 애썼다. 빈소에서 죽을 먹었으며, 장사를 치른 후에는 묘 옆에 띠 집을 지어 3년을 시묘하였다. 짧지 않은 기간이었다.

그 기간에도 학문을 쉴 수는 없었다. 묘를 돌보면서도 한편으로는 부지런히 읽고, 생각하는 일을 게을리하지 않았다. 여막에는 애도 기간에도 그의 학문을 흠모하는 이들이 찾아들곤 했다. 그리하여 부모의 무덤 아래 여막은 어느덧 학문을 주고받는 토론장이 되었다.

◆고향으로 돌아오다

세월은 흘렀다. 김숙자의 학문은 나날이 높아가고 그에 따라 명성도 더욱 높아갔다.

세종은 장차 임금이 될 세자(문종)의 병약함을 늘 걱정했다. 세자를 바라보는 임금의 애틋한 마음은 세자를 가르칠 스승을 뽑는 데 더욱 공을 들이게 했다. 김숙자는 1436년에 경명행수(經明行修)의 선비 추천에서 첫 번째로 꼽혀 세자우정자(世子右正字)가 되었다.

왕명을 받고 한양으로 온 숙자는 길재의 수하에서 동문수학한 백순(伯純) 이맹전(李孟專)의 단칸 초막을 찾아 주안상을 놓고 마주 앉았다. 당시 그는 사간원 정언(司諫院正言)직에 있었다. 두 살이 적은 이맹전은 숙자를 깍듯이 형님으로 모셨다.

술잔이 오가고 서로를 걱정하는 마음이 술잔과 함께 오갔다. 동생은 형의 호방한 성격이 걱정되어 한 잔을 넘겼고, 형은 동생의 대쪽 같은 성격이 걱정되어 잔을 비웠다. 병약한 세자를 걱정했고 수양을 따르는 무리가 기개 있는 선비를 세자의 측근에 있도록 내버려 두지 않을 것 같아 걱정했다. 마셔도 취하지 않는 밤을 하얗게 새우며 마시고 또 마셨다.

이맹전의 예상은 틀리지 않았다. 김숙자를 파직해야 한다는 상소가 빗발쳤다. 그의 이혼 사건을 잊지 않은 사간원 관리들이 강력히 반발했다. 세종은 그의 처지는 안타까우나 논란이 되는 것만으로도 스승 될 자격이 없다 하여 세자우정자직을 파하고 선산 교수로 임명했다.

궁에 남아 있는 이맹전에게 세자를 부탁하고 선산으로 향하는 그의 발걸음은 무거웠다. 조정이 안정되어 아무 걱정 없지만 병약한 세자가 자꾸 마음이 쓰였다. 수양대군을 따르는 무리 또한 점점 많아져 앞으로 조정의 파벌 싸움이 걱정이었다.

달빛마저 기울어 적막한 밤, 가끔씩 들리는 밤새의 울음소리만 말발굽 소리에 엇박자를 얹었다. 숙자는 어둠을 뚫고 고향 선산 땅에 도착했건만, 쉬이 잠들지 못했다. 숙자의 마음을 알기라도 한 듯 쓰르라미는 쓰르르쓰르르 온밤을 울었다.