전국의 혁신도시가 자리를 잡으면서 지역 인구 증가 및 세수 증대 효과가 뚜렷이 나타나고 있으나 유독 대구경북의 효과만 미미한 것으로 드러났다. 혁신도시의 인구 증가 계획이 전국 최하위권인 가운데 세수 증가도 기대에 못 미치고 있다.

◆지역 혁신도시만 주춤

최근 국토교통부(장관 강호인)가 공개한 자료에 따르면 전국 혁신도시 이전 대상 115개 공공기관 중 16일 현재 100개 기관이 이전을 마쳤으며, 혁신도시로 이전한 주민 수, 지방세수 등이 큰 폭으로 증가했다. 지난해 말 기준 전국 혁신도시 주민 수는 10만4천46명(2030년 이전 완료 계획 대비 38%)이고, 지방세 수입은 7천442억원에 달했다. 세수의 경우 전년 대비 2.8배 증가했다. 이전기관의 지역인재 채용률도 2013년 5%에서 지난해 13.3%로 증가했다.

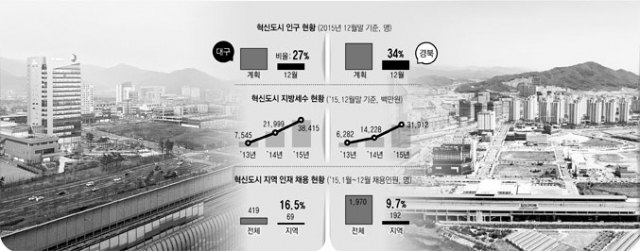

하지만 대구경북의 상황은 다른 지역과 비교해 저조한 실적을 보였다. 우선 대구의 경우 혁신도시 인구는 당초 계획 대비 27%에 머물렀다. 대구는 혁시도시 인구를 2만2천 명으로 계획하고 있으나 지난해 말까지 유입된 인구는 5천922명에 불과했다.

애초 계획안 대비 지난해 말 실적인 27%는 전국 10개 혁신도시 가운데 6위이다. 특히 부산이 계획안 대비 실적이 111%를 나타내는 등 포화 상태를 이룬 것과는 대조적이다.

대구 혁신도시의 지방세 수입도 기대 이하였다. 지난해 말 대구 혁신도시의 지방세수는 384억원에 달했으나 4천억원이 넘은 부산이나 광주전남의 850억원에 비하면 절반도 되지 않았다. 특히 부산의 경우 혁신도시 계획 인구가 7천 명밖에 되지 않음에도 2만2천 명을 계획하고 있는 대구보다 10배가 넘는 세수를 보였다. 대구는 인구나 규모 면에서 강원(493억원), 경남(472억원)에 비해서도 턱없이 적었다. 경북의 경우는 319억원으로 대구보다 적었다.

혁신도시 거주 인구를 살펴보더라도 대구의 경우에는 지역 경제에 별다른 도움이 안 되는 '나홀로족' 이주가 많은 것으로 나타났다. 대구 혁신도시의 지난해 말 가구 수는 2천98가구나 됐으나 이전 인구는 6천 명이 채 되지 않았다. 한 가구에 3명이 채 되지 않는 구조였다. 반면 부산의 경우 전체 가구 수는 대구와 비슷했으나 인구는 7천800여 명에 달해 한 가구당 인구수는 4명 가까이 됐다.

지역인재 채용률은 전국에서 강원(9.2%)을 제외하고는 경북(9.7%)이 가장 낮았다. 지난 한 해 동안 경북 혁신도시에서 1천970명이 채용됐으나 지역 출신은 192명에 불과했다. 경남이 10명 가운데 2명을, 부산이 4명 가운데 1명 이상을 지역인재로 채운 것과는 대조를 보였다.

◆지역 혁신도시 주춤 현상 이유는?

지역 경기 악화와 꼼꼼하지 못한 준비가 현재 지역 혁신도시의 실적이 좋지 않은 이유로 보인다. 우선 부동산 경기가 악화됨에 따라 대구 혁신도시의 2014년 가구 수는 790가구에 불과했다. 같은 기간 부동산 경기가 활발하던 부산은 이미 2천536가구로 2030년까지 진행하려던 계획을 완료했다. 전북과 울산은 4천 가구 이상 입주를 완료하고 경남도 3천 가구에 달했다. 결국 2014년 대구 혁시도시의 가구 수는 제주(442가구)를 제외하고는 전국 최하위를 기록했다.

치밀한 콘텐츠 구성 없는 계획안도 문제점으로 꼽힌다. 2만2천 명을 계획 중인 대구는 6천 명도 채 안 되는 인구 유입률을 보였다. 울산 혁신도시 인구 유입률이 계획안 대비 86%, 전북이 73%에 달하는 것과 비교해도 훨씬 낮은 수치를 보인 것이다.

부산의 경우 혁신도시 인구가 7천여 명밖에 되지 않지만 이보다 3배 이상 인구를 계획하고 있는 대구보다 현재 지방세수가 10배에 달하는 점도 대구 혁신도시의 부족한 면모를 보여주고 있다.

알짜 기업이 부족하다는 지적도 있다. 부산의 세수 증가율은 2014년부터 한 해 동안 무려 4천억원가량 늘었다. 같은 기간 대구가 100억원 늘어난 것에 비하면 상당한 증가율이다.

이 같은 이유는 부산에 이전한 한국예탁결제원의 매출이 큰 폭으로 증가한 때문이다. 지난해부터 개정된 세법에 따라 국내 법인의 이자'배당소득의 10%가 지방소득세로 특별 징수됨에 따라 부산시에 유입되는 세수가 크게 늘어난 것이다. 반면 도로'가스공사 등 지역으로 이전한 주요 공공기관은 기간'투자 산업으로 매출의 변동이 예상되지 않을 뿐 아니라 적자 기관도 있어 지방세수 증대는 앞으로도 큰 기대를 할 수 없다는 지적이 나온다.

대구의 경우 태생적으로 역차별을 받을 수밖에 없었다는 해석도 나온다. 혁시도시 건설의 애초 취지가 지방의 균형발전에서 시작한 것이어서 인구가 많거나 규모가 큰 도시를 처음부터 배려하지 않았다는 것이다. 참여정부 시절 한 관계자는 "공공기관 이전은 지방 경제의 평준화 전략에서 출발했다"며 "평준화의 기본은 잘사는 지역의 경제를 분산해 못사는 지역을 잘살게 끌어올리는 것"이라고 설명한 바 있다.