여인네들은 이 싸구려 크림을 '동동구리무'라고 불렀다. 예뻐지려다 오히려 얼굴을 버리게 할지도 모르는 엉터리 크림이건만 열렬히 환영받았다. 북소리가 나면 여자들은 크림 담아 갈 그릇을 들고 모여들었다. 돈을 받고 나면 크림 장수는 기준도 없이 제멋대로 주걱으로 용기에 크림을 퍼 담아 주었다. 이런 크림 바르고도 미스 코리아를 주름잡았으니 대구 여자들의 아름다움은 알아줄 만하지 않는가.

박정희 전 대통령이 조국 근대화를 외치던 1970년대까지만 해도 대구는 시장 외에 고정된 가게가 드물었다. 행상들이 물류(物流)의 주를 이뤘다. 그리고 주요 물품은 단연코 능금이었다. 후줄근한 영감이 자기와 닮은 '꼴부랭이 능금'을 팔고 다녔다. 그이는 매일 오전 신천을 건너 동인 4가를 거쳐 "낭감 사소! 낭감"을 외치면서 우리 동네에 나타났다. 목소리가 낭랑해서 그런지 아니면 늙어서 그런지 영감은 능금을 굳이 '낭감'이라고 불렀다. 아무리 배고픈 시절이라도 그 영감이 파는 그런 '하빠리 능금'을 좋아하는 사람은 별로 없었다. 모양도 그렇거니와 크기도 작아 옳게 입댈 곳이 없었기 때문이다. 영감도 그걸 아는지 주로 직공이 많은 공장이나 허름한 동네만 다녔다.

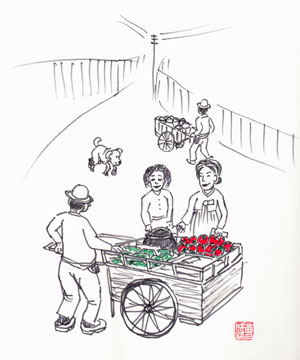

정오쯤이면 몽고간장 장수가 나타났다. 당시 행상들은 손수레에 물건을 싣고 다녔다. 가난한 집은 메주를 쑬 수 없어 '왜간장'을 사먹었다. 간장이 지나가고 나면 '동동구리무' 장수가 나타났다. 이 사람은 커다란 항아리에 여성용 화장품 크림을 가득 담아 북을 두드리며 동네에 들어섰다. 능금이나 간장 장수들은 상품명을 목청껏 외쳐 알리는 반면 크림 장수는 북소리를 냈다. '둥, 둥, 둥' 하고 북을 두드렸다. 여인네들은 이 싸구려 크림을 '동동구리무'라고 불렀다. 예뻐지려다 오히려 얼굴을 버리게 할지도 모르는 엉터리 크림이건만 열렬히 환영받았다. 북소리가 나면 여자들은 크림 담아 갈 그릇을 들고 모여들었다. 돈을 받고 나면 크림 장수는 기준도 없이 제멋대로 주걱으로 용기에 크림을 퍼 담아 주었다. 이런 크림 바르고도 미스 코리아 대회를 주름잡았으니 대구 여자들의 아름다움은 알아줄 만하지 않는가.

그 시절 부산 영도다리 밑에서는 미군부대서 흘러나온 용도 불명의 끈적이는 물체에다 푸른색 물감을 들여 멸치 깡통에 담아 팔러 다녔다. 그 물건은 남성용 포마드로 환영받았다. 부산 남자들은 미에 관심이 많았는지, 이 사람들은 사업이 날로 번창해 나중에 치약회사를 차렸다. 그 치약을 군납해 큰 부자가 되었고 이윽고 재벌이 되었다. 그러나 대구의 여성용 크림 장수는 큰돈도 못 벌고 북 가죽만 찢어지고 말았다.

때로는 특이한 물건이 동네에 나타났다. 자주 오지는 않았지만 잊힐 만하면 고래 고기 장수가 왔다. 이 사람이 오면 아이들은 '서울내기 다마내기(양파) 맛좋은 고래 고기'라는 이상한 노래를 부르며 그 손수레 주변에 모였다. 고래 고기는 값도 비쌌고 생필품은 아니었기 때문인지 고래 고기 장수들은 노래를 부르며 호객행위를 했다. 가사는 기억나지 않는데 내용은 '고래 고기 맛좋은 고래 고기, 열두 가지 맛이 나는 고기'라고 자랑하던 것이 생각이 난다. 당시 우리 동네에서 보는 고래 고기는 얼음도 없이 파느라 변질하여 역한 냄새도 나고 비린내도 심해 찾는 이가 없었다. 요즘 장생포에 가면 고래 고기를 먹을 수 있는데 싱싱한 고래 고기는 정말 맛있는 부위가 많다. 12가지 맛이 난다는 이야기는 거기 가야 실감할 수 있다.

아주 드물게는 호랑이 고기 장수도 나타났다. 지금 생각하면 호랑이일 리가 없는데 하여간 손수레에는 죽은 네 발 달린 짐승이 실려 있었다. 가죽은 얼룩무늬가 있었고 긴 송곳니도 입술을 헤치고 나와 있었다. 그 마른고기는 식용이 아니고 만병통치약으로 팔았다. 특히 호랑이 뼈는 신경통, 관절염에 좋다고 홍보하던 기억이 난다. 한때 칠성시장에서 고양이를 잡아 신경통 환자들에게 판 적이 있었는데 아마 같은 고양잇과 동물이어서 꿩 대신 닭으로 팔았던 것 같다. 소위 호랑이 고기라고 하는 그것은 표범이나 살쾡이 같은 짐승의 껍질을 사서는 배 속에 싸구려 고기를 말려서 넣어 다니며 팔았던 것 같다.

겨울밤에는 "영덕 대기 사소" 하며 다니는 소리가 났다. 이 장사꾼은 대나무로 짠 사각 상자에 대게를 넣어서 팔러 다녔다. 어린 눈에는 대게가 대단히 컸다. 흥정을 하다 우리 아버지가 비싸다고 사지 않으면 우리 형제는 울고불고 난리를 피웠다. 결국은 빵게로 타협되곤 했지만 대게는 그 크기만큼이나 가격도 비쌌다.

이 무렵 서울 행상들은 대구와 많이 달랐다. 내가 1960년대 안국동에서 하숙할 때면 아침마다 종소리가 들렸다. 이어 "두바 콩나"라는 외침이 뒤따랐다. 이런 이상한 서울말도 있는가 보다 하고 도대체 '두바'와 '콩나'가 뭔지나 알고 싶어 창문을 내다보았다. 조그마한 손수레를 끌고 다니는 영감은 나이나 외모가 대구의 '낭감 장수'와 비슷했다. 서울 영감은 두부와 콩나물을 팔았다. 아마 정확한 서울말을 했다면 "두부나 콩나물 드렁 사요"라고 했을 것이다. 그 동네는 윤보선 씨가 살고 풍문여고, 경기고 등이 있는 잘사는 동네여서 그런지 대구에서 못 보던 색다른 행상이 많이 다녔다.

'디잉'하는 징소리도 들렸다. 서울 동동구리무는 북 대신 징인가 생각했다. 그러나 징 치는 사나이는 손수레는 없고 어깨에 긴 대나무 쪼갠 것을 둘둘 말아 다니고 있었다. 주인집에 물어보니 굴뚝 청소부라고 했다. 대구도 굴뚝은 있었지만, 청소부는 없었다. 서울 부촌에는 동동구리무가 없었다.

가끔 "되겠소?"라고 외치며 다니는 사람이 있었다. 박 전 대통령 들으라고 하는 소리인지 재미있는 외침이었다. 어느 날 작심하고 골목에서 이 사나이를 기다렸다. 때가 되니 그 사나이가 "되겠소?" 하며 골목에 나타났다. 그의 등에는 길고 커다란 등짐이 업혀 있었다. 그 사나이에게 물어보니 '베갯속을 팔러 다니는 사람'이라고 했다. 등짐의 마대에는 메밀 껍질이나 톱밥이 들어 있다고 했다. "비개 속 사이소라고 외쳤으면 알아듣기 쉬웠을 텐데"라며 나는 속으로 구시렁거렸다. 서울의 밤은 영덕 대게는 없고 '찹쌀떡, 메밀묵 사려' 소리가 들렸다. 통행금지 사이렌이 길게 울리면 온 나라는 조용해지고 야경꾼의 딱딱이 소리만 밤의 고요를 더 실감케 하는 그런 시절 대구의 소리였다.

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착