"저기 가는 저 각시, 공장엘랑 가지마오 한 번 가면 못 나오는 담장이 원수라오"

#한 집 건너 한 집 섬유업하던 대구

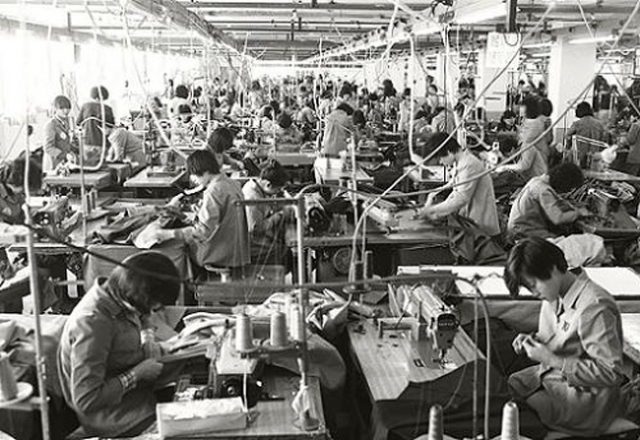

#하루 12시간·연간 320일씩 노동

#제대로 된 기록조차 없이 잊혀

그 많던 여공은 어디로 갔을까.

근대화 시기, 대구 경제를 선도해나간 산업은 단연 섬유산업이다. 섬유산업은 여전히 유효하고, 앞으로도 대구의 주요 성장 동력이 될 것이다. 하지만 우리가 기억하는 것은 '섬유산업'의 이름과 그 산업이 가져다준 수치적인 이익뿐이다. 실제로 섬유산업에 종사했던 수많은 여공들의 삶을 우리는 잘 알지 못한다. 대구는 일제강점기 때 근대적인 기계제사공장이 들어서면서 섬유산업의 중심 도시가 되었다. 이 시기부터 섬유노동자 대부분을 차지했던 여성의 삶은 우리 역사에서 누락되어 있다.

1930년대 전후 조선 방직공업 전체 13~15세 유년공의 비중은 21.3%로, 상대적으로 높았다. 저렴한 임금의 유지와 순응적인 노동자로 양성할 수 있었기 때문이다. 대구의 제사공장 여성 노동자는 12시간의 장시간 노동에 320일을 넘는 장기간 노동이라는 열악한 작업환경에서 근무하고 있었다. 일제강점기 때 최대 5천 명에 달하는 여성 노동자가 섬유공장에서 일하고 있었고, 1950년대에는 2만 명에 달했다. 1960년대 말 섬유노동자 가운데 75%가량이 여성이었다. 이렇게 어린 여성들이 벌어들인 돈으로 '오빠'들과 '남동생'들은 공부를 하고 출세를 했을 것이다. 하지만 수만 명에 달하는 여성 노동자들의 삶은 우리 기억에서 배제되어왔다.

대구여성가족재단이 지난해 연구를 진행한 대구여성생애구술사 '대구, 섬유 그리고 여성'을 최근 펴냈다. 섬유 관련 노동에 종사했던 여성들의 이야기를 책으로 엮은 것이다.

돌이켜보면 1970, 80년대 여성들은 기숙사에 갇혀 일해야 했다. 슈퍼마켓을 운영했던 부모님과 3공단에서 살았던 한 저자는 '당시 기숙사 출입문을 통제했기 때문에 기숙사에 있던 여공들이 창문으로 물건을 주문하면 끈이 매달린 봉지에 간식거리를 넣어 올려보냈던 것'을 회상한다. 매우 허술한 기숙사, 또는 자취방에선 겨울이면 연탄가스 중독으로 목숨을 잃는 여성들이 많았다. 스스로 목숨을 끊은 여공들의 소식도 심심치 않게 들려왔었다고 한다.

우리와 비슷한 과정을 겪었던 일본은 제사공장의 열악한 노동환경과 착취에 대한 연구가 수없이 많이 나와 있다. 특히 호소이의 여공애사(女工哀史)는 방직공장 노동자로 가혹한 노동조건하에서 차별적 대우를 받는 여공의 슬픈 역사를 자전적으로 기록한 책으로, 당시 베스트셀러가 될 만큼 큰 반향을 일으켰다. 하지만 대구에는 그러한 기록조차 거의 없다. 대구 제사공장 주변에는 여공의 삶을 반영한 서글픈 노랫가락이 번져나갔다고 한다. "저기 가는 저 각시 공장에 가지 마소. 한 번 가면 못 나오는 저 담장이 원수라오. 가고 싶어 가는가요, 목구멍이 원수이제, 이내 몸 시들거든 사다리나 놓아주소."

이렇게 근대화를 몸소 이끌었던 여공들의 삶을 다시 현재에 불러내어 그들의 이야기를 듣고, 기록하는 것은 지금 우리들의 몫이다. '대구, 섬유 그리고 여성'은 섬유 노동에 종사한 5명의 구술을 담고 있다. 대구는 한 집 건너 한 집이 섬유업에 종사했던 도시다. 수많은 대구 여성들이 자긍심을 찾는 첫 발자국이 되길 바란다.

<대구여성가족재단 책임연구원>