아이 생애 책임지는 프랑스, 자녀 많을수록 소득세 덜 내

대한민국의 합계 출산율 성적표는 세계 꼴찌 수준이다. 미국중앙정보국(CIA) '월드팩트북'(World Factbook)에 따르면 우리나라 합계 출산율(1.25명, 2014년 추정치)은 224개국 중 끝에서 다섯 번째로 싱가포르(0.80명), 마카오(0.93명), 대만(1.11명)보다 약간 높다.

유독 동아시아 국가들의 출산율 성적이 저조한 이유는 과거보다 일하는 여성들이 증가하면서 일과 가정을 양립하는 데 어려움을 겪기 때문이다. 일하는 부모들이 아이를 믿고 맡기는 다양한 보육시설, 유연한 근무 제도, 정부의 촘촘한 정책 지원이 맞물려야 바닥으로 떨어지는 우리나라 출산율을 높일 수 있다.

◆부모가 믿고 맡기는 프랑스 유치원, 비결은?

지난달 프랑스 브르타뉴주 렌느 라 꾸르즈 구역의 '샹피옹 드 시세'(Champion de Cice) 공립 유치원. 한적한 주택가에 자리 잡은 이 유치원은 60년 역사를 자랑하는 곳이다. 1955년에 세워져 1985년에 확장 공사를 했고, 꾸준한 개보수를 거쳐 지금의 현대식 시설로 탈바꿈했다.

만 3세부터 6세 아동 165명이 7개 반에 흩어져 다니고 있다. 인구 20만 명 규모의 도시 렌느에는 공립유치원 41곳 있고, 샹피옹 드 시세도 그 중 하나다. 2012년 통계에 따르면 프랑스 공립 유치원은 1만5천435곳에 이르며, 사립 유치원은 123개에 불과하다.

유치원 정규 수업이 끝나는 시간은 오후 4시 15분. 한 시간 전에 도착해 수업을 참관했다. 기자는 4~6세 아이들 24명이 모인 '중간 반'에 먼저 들어갔다. 프랑스 유치원은 나이에 따라 아주 작은 반, 작은 반, 중간 반, 큰 반으로 나눈다. 프랑수아즈 슈빌리에(55) 선생님이 중간 반 담임이다. 이 유치원에는 현장에서 오랫동안 경험을 쌓은 선생님들이 많다. 보조교사 7명을 제외하고 8명 선생님 중 가장 젊은 사람은 27세, 연장자는 59세다. 유치원 교사가 되는 법도 까다롭다. 5년간 대학 교육을 받은 뒤 2년간 추가로 유아교육과 현장 실습을 해야 한다.

이 수업에 교사는 총 3명으로 보조교사와 특별보조교사가 수업을 돕는다. 아이 한 명도 놓치지 않는 프랑스의 세심한 교육 시스템을 드러내는 것은 특별보조교사의 역할이다.

슈빌리에 선생님은 "우리 반에 '특별한 아이'가 한 명 있다. 원래 상급반으로 올라가야 하지만 그러지 못했고 이 아이를 도우려고 교육청에서 선생님을 보냈다"고 귀띔했다.

장애인보호법에 의거해 특별한 도움이 필요한 학생이 있으면 유치원 교사와 의사, 학부모가 상의해 서류를 작성하고, 교육청에 도움을 요청한다.

유치원은 '데이케어센터' 역할도 한다. 크리스틴 르보(59) 원장은 "유치원 정규 수업은 오전 8시 45분부터 오후 4시 15분까지"라며 "그러나 일하는 부모들을 위해 오전 7시 30분부터 오후 6시 45분까지 유연하게 운영한다. 정규 수업 시간 외의 시간은 렌느시에서 보조원을 보내 아이들을 돌보고 관리한다"고 설명했다.

부모들이 신뢰하는 유치원은 보육료 부담도 없다. 급식비를 제외한 모든 수업료가 무료고, 급식비와 아침, 저녁 특별활동 수업을 이용하는 부모들만 소득 수준에 따라 비용을 부담한다. 또 지자체와 유치원, 학부모가 소통하는 것도 프랑스 유치원의 특징이다.

이곳 공립유치원의 부지와 건물은 렌느시 소유다. 37년간 유치원에서 아이들을 가르친 르보 원장은 "1년에 세 번 학부모 대표와 유치원 선생님, 시청 관계자가 만나 아이들의 유치원 생활과 건물 보수 등 다양한 내용을 협의한다"며 "학부모와 선생님, 아이들이 서로 존중하고, 각 기관이 의견을 공유하고 소통하는 것이 우리 유치원의 신뢰 비결"이라고 했다.

◆아이 더 낳으면 세금 돌려주는 프랑스

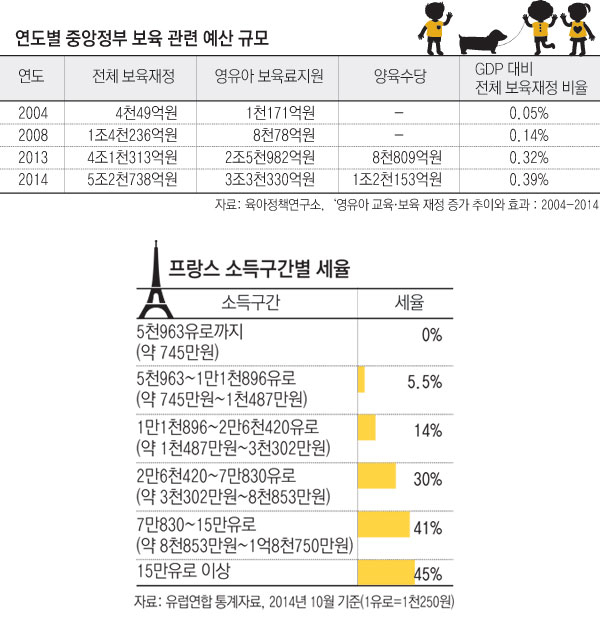

아이의 전 생애를 책임지는 프랑스식 복지가 작동하려면 그만큼 세금을 많이 내야 한다. 프랑스 소득세는 소득이 높을수록 세율이 높아지는 구조다.

연소득이 5천963유로(우리 돈 약 745만원) 이하면 세금을 아예 내지 않지만 15만유로(약 1억8천750만원)를 넘어서면 전체 수입의 45%를 내야 한다.

대신 프랑스는 '가족 기반 세금 공제'(Famliy based tax allowances) 제도를 통해 다자녀 가정에 자녀 수가 늘어날수록 세제 혜택을 더 많이 제공한다. 이 세금 공제는 프랑스 정부가 현금으로 주는 가족 지원금 총액의 3분의 1 정도로 추정된다.

프랑스 국립인구문제연구소(INED) 올리비에 테베논 연구원은 "가족 비율은 프랑스에서 소득세를 계산할 때 사용되는 메커니즘이다. 연소득이 똑같은 가정이라도 세 자녀가 있는 가족은 한 자녀 가족보다 세금을 덜 낸다"며 "하지만 세금 공제 상한선이 있어 2007년 기준으로 첫째나 둘째가 있는 가정은 연 2천200유로, 셋째가 있는 가정은 연 4천400유로까지 공제받았다"고 설명했다.

경기 침체로 인해 프랑스도 재정 감축 압박을 받는다. 아동이 20세가 될 때까지 지급하는 '아동 수당'을 올해부터 가구 합산 소득이 한 달 6천유로(약 750만원)가 넘으면 절반만 주는 방식으로 바꾼 것도 재정 부담 탓이다. 하지만 이는 일부 고소득층 가정에 돌아가는 몫을 줄인 것으로 대다수 시민의 혜택은 그대로 유지된다.

◆한국 저출산 위기, 보육'양육수당만 늘려선 극복 못 해

저출산 위기를 실감한 우리나라도 보육 재정을 매년 늘리고 있다. 참여정부 시기였던 2004년 4천억원 규모로 늘어나기 시작해 2008년 1조4천억원, 2013년에는 4조1천300억원으로 증가했다. 늘어난 예산은 대부분 영유아 보육료 지원과 양육 수당에 사용됐다.

지난해 전체 보육 예산 5조2천738억여원 중 영유아 보육료와 양육수당만 4조5천483억여원 달해 전체 86.2%를 차지했다. 매년 수조원을 쏟아붓고 있지만 현 양육수당 체계로는 출산율 제고에는 큰 영향을 미치지 못한다는 지적도 있다.

육아정책연구소 유해미 부연구위원은 "프랑스는 현금 지원 정책이 전 세계에서 가장 잘 돼 있는 나라다. 자녀 수와 출생 순위, 연령 등에 근거해 지원액을 높이기 때문에 자녀가 성장해도 부모들의 양육비 부담이 덜하다"며 "이에 비해 우리나라는 자녀가 한 명이든 두 명이든 지원금은 똑같다. 자녀 양육 시 가장 돈이 많이 드는 때는 청소년기인데 양육수당 현금 지원 연령이 5세 이하인 영유아로 제한돼 있다는 것이 한계다. 또 아이를 보육시설에 보내지 않으면 지급하는 가정 양육수당은 소득이 높은 계층에서는 큰 효과를 발휘하지 못한다"고 분석했다.

우리나라 출산율을 단기간에 끌어올릴 수 있는 법은 없다. 고용은 불안한데 노동시간은 길고, 자녀 육아와 보육, 교육비가 많이 드는 한국에서 획일적인 양육수당 지원보다 촘촘하고 다각도의 정책 접근이 필요하다.

유 부연구위원은 "지금은 과거보다 개인의 삶이 중요하기 때문에 출산율이 과거처럼 증가하기는 어려울 것"이라며 "갈수록 주거와 고용이 불안해지는 사회에서 애를 낳았는데 양육비 부담이 늘어난다면 출산율이 더 낮아진다. 저소득층은 현금 지원을 늘리고, 고소득층은 자녀 수에 따라 세금 감면 혜택을 주는 식으로 계층별로 맞춤형 정책을 짜야 출산율 제고에 도움이 될 것"이라고 제안했다.

프랑스 렌느에서 글 사진 황수영 기자 swimming@msnet.co.kr