이전기관 5개로 분류-지역 연관산업과 묶어라

대구 혁신도시 공공기관 이전이 내년 중 완료하면 상주 임직원 3천여명에 연간 30만 여명의 방문객이 찾아오는 신도시가 탄생한다. 하지만 혁신도시가 공공기관 이전을 통한 지역 균형발전이라는 애초 목표를 거두려면 외지인들이 '조금' 옮겨 온 것만으로는 부족하다. 혁신도시가 지역경제에 지렛대 역할을 하려면 정주 여건에 대한 지속적인 투자뿐 아니라 지역산업과 연계한 발전전략이 요구된다.

◆혁신도시와 지역산업 연계해야

대구경북연구원 나중규 연구위원은 "대구 혁신도시는 타지역 혁신도시에는 없는 첨단의료복합단지와 연구 집적단지를 동반하고 있다"며 "이를 잘 살려 이전 공공기관과 지역 전략산업을 연계한 사업 발굴이 절실하다"고 말했다.

대구혁신도시는 인근에 대학과 연구기관이 풍부하며 우수 인력을 갖추고 있다는 점이 강점으로 꼽힌다. 대구 도심과 인접해 있고 대구공항, KTX, 동대구역, 지하철 1호선, 동대구 IC 등 사통팔달의 교통기반시설도 잘 조성돼 접근성이 높다.

이전 공공기관이 대구의 지역전략산업, 연고 산업과 직접적인 연관성이 낮다고 하더라도 각종 산업단지와 대학들이 많은 대구지역의 특성을 고려할 때, 교육·학술 및 산업지원기능 군과 공공지원기능 군의 기관들이 이전해 온다는 점은 앞으로 대구발전을 위한 커다란 기폭제가 될 가능성이 크다.

때문에 이전 공공기관과 주요 산업 및 유치업종을 연계하는 방안이 필요하다.

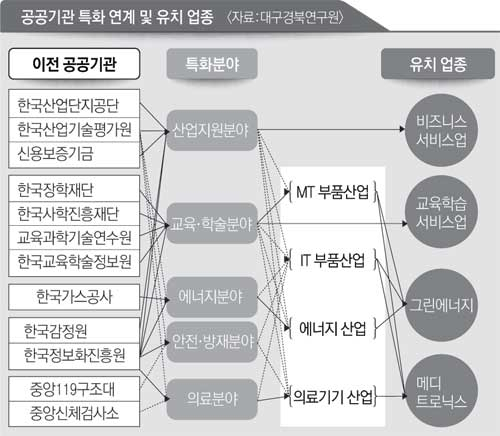

특화분야별 공공기관 현황은 이렇다.

▷산업지원 분야는 한국산업단지공단, 한국산업기술평가관리원, 신용보증기금, 한국감정원, 한국정보화진흥원 ▷교육·학술 분야는 한국장학재단, 한국사학진흥재단, 교육과학기술연수원, 한국교육학술정보원, 한국정보화진흥원 ▷그린에너지 분야는 한국가스공사, 한국정보화진흥원와 간접 기관으로 한국산업기술평가관리원 ▷안전·방재분야는 중앙119구조대와 간접 기관으로 한국산업기술평가관리원, 한국정보화진흥원 ▷의료분야는 중앙신체검사소와 간접 기관으로 한국산업기술평가관리원, 한국정보화진흥원이 포함된다.

이에 따른 연관 산업은 4종으로 요약할 수 있다.

산업지원기능 군에서는 한국산업단지공단, 한국산업기술평가관리원 등과 연계해 비즈니스서비스 클러스터 구축이 유망하다. 교육학술기능 군은 대구의 우수한 교육인적자원과 이전 공공기관의 교육학술 지원기능을 연계해 지역 내 우수한 인적자원 개발 및 교육혁신 역량강화를 선도할만하다. 그린에너지 군에서는 한국가스공사를 구심점으로 지역 에너지 관련산업과의 연계를 통한 집중 육성이 필요하다. 중앙신체검사소 등과 대구의 의료산업을 연계하는 메디트로닉스(Meditronics)산업 군도 육성이 필요하다.

◆해외 혁신도시 사례

선진국들도 수도권 인구 분산과 국토균형 발전을 위해 공공기관 지방 이전정책을 일찌감치부터 펼쳐왔다.

프랑스는 1950년대부터 1990년까지 파리권의 과밀 문제를 해결하기 위해 270개 기관(3만4천명)을 지역특화 발전방향에 맞춰 리용, 릴, 니스, 렌느 등 지방 도시에 분산배치 했다. 공공기관 이전과 함께 지역의 고용 안정화, 중소기업의 경쟁력 강화 같은 시너지 효과를 거뒀고, 민간도시가 지방도시에 대한 신뢰감과 지명도를 높이는 계기가 됐다. 특히 공공기관 지방이전이 지역에 미치는 가장 큰 효과는 교육·연구기능으로 평가된다.

지혜의 도시를 뜻하는 프랑스 '소피아앙띠폴리스'는 프랑스 남부지역 경제개발을 위해 1970년대부터 80년대까지 세계적 관광지인 니스 주변에 조성한 첨단산업단지다. 국공립연구소, 대학연구소, 대기업 연구소, 공장 등 200여 기관이 입주했다. 이 덕분에 1960년대까지만 해도 농업·관광산업으로만 유지되던 이곳은 현재 유럽 3대 지식기반 선도지역으로 성장할 수 있었다.

스웨덴은 스톡홀름권 인구와 산업 집중을 억제하고 지역균형발전을 도모하고자 공공기관 지방이전을 추진했다. 인구 10만명 이상인 17개 도시를 이전 대상으로 선정, 1970년대에 1만1천여명을 이전시켰다. 스톡홀름 주변에 있는 '시스타' 지역이 그 대표로, 2만7천여명의 3분의 2가 IT 관련 기업에서 일하고 있다. 시스타는 산·학·연 협력네트워크를 구축, 실리콘밸리에 이은 세계 2위의 IT산업단지로 발전했다.

일본은 수도권 과밀을 해결하기 위해 2002년까지 40개 국가기관, 19개 공공법인 이전을 마쳤다. 대표적으로 쓰쿠바는 동경권에 꼭 있을 필요가 없는 국가연구기관을 계획적으로 이전해 조성한 연구학원도시다. 일본 국가연구기관의 40%에 달하는 48개 국립연구교육기관과 260여개 민간연구소가 집중돼 있다.

나 연구위원은 "혁신도시 성공 조성을 위해선 혁신을 창출하는 주체인 공공기관, 기업, 대학, 연구기관들이 유기적인 네트워크를 구축하는 것이 관건"이라고 말했다. 최병고 기자 cbg@msnet.co.kr