"수양 청매가 연못을 희롱하는 '모헌'에서 가야금 산조나…"

"종일토록 봄을 찾았어도 봄을 보지 못하고/ 짚신이 다 닳도록 이랑머리 구름만 밟고 다녔네/ 허탕치고 돌아와 우연히 맡은 매화 향기/ 봄은 벌써 내 집 매화가지 끝에 와 있었네."

다산이 정조 임금으로부터 총애를 받던 시절 죽란시사(竹欄詩社)란 모임을 주도한 적이 있다. 정조가 직접 뽑은 초계문신 6명을 포함하여 요즘 청와대 비서관 격인 젊은이 등 모두 15명을 규합하여 명목과 구실이 있을 때마다 모였다. 모일 땐 붓과 벼루 그리고 안주를 갖춰 시를 짓고 술을 마시며 담론을 주고받았다. 시사란 선비들의 계모임을 말한다.

모이는 날은 매화가 꽃망울을 터트릴 때, 살구꽃이 필 때, 복숭아꽃이 산천을 붉게 물들일 때, 참외가 익을 무렵에 여름을 즐기기 위해 만났다. 가을이 성큼 다가와 연꽃이 벙글 때, 국화가 서리를 맞고 그윽한 국향을 피울 때, 그러다가 겨울에 큰 눈이 내리면 모두 모였다. 철 따라 모이는 계절모임은 일곱 번이었다. 비정기 모임도 더러 열렸다. 누가 아들을 낳으면 소문 듣고 모이고, 벼슬이 높아지면 축하차 만났다. 수령으로 나가는 이가 있으면 자주 못 보게 되어 섭섭다고 어울렸으며 자제가 과거에 급제하면 그 집에서 잔치를 벌였다. 그러니까 정기 비정기 모임을 합치면 사흘돌이로 모였으니 죽란시사 회원들은 다른 벼슬아치들의 미움과 시샘의 대상이었다.

내색하진 않았지만 이런 모임이 요즘도 있다면 나도 한 번 참여해 봤으면 하는 아름다운 꿈을 꾼 적이 있다. 풍류의 극치랄 수 있는 이런 만남은 각박한 세상에 있을 수도 없거니와 설령 있다손 치더라도 감히 그런 자리에 선뜻 나설 수가 없을 것 같아 마음을 접어버렸다. 그래도 생각을 지우는 지우개는 없는 법이어서 마음 한 자락 끝에서 '꽃 피면 모이고 열매 익으면 만나는' 연습을 나 혼자 하곤 했다.

음악 들으며 커피 마시고 비스듬히 누워 글 읽는 '홀로시사'는 하루 이틀이면 몰라도 재미없고 시시하다. 한겨울을 잘 버티다가도 남녘에서 매화 소식이 들리기라도 하면 잠자던 영혼이 각성 주사라도 맞은 듯 좀이 쑤셔 일어나지 않고는 못 배긴다. 봄이 머무는 곳에 봄 만나러 가야 한다.

전라도 승주의 선암사 무우전 돌담 옆 오륙백 년 된 늙은 홍매 대여섯 그루의 자태와 향이 몇 년째 '홀로시사는 접어두고 달려오라'고 손짓하고 있다. 그 유혹을 한 번도 뿌리친 적이 없다. 홍매의 개화 시기는 4월 10일경이 적기인데 해마다 들쭉날쭉하여 날짜를 정확하게 맞춘 적은 한 번도 없다. 선암사 홍매를 만나러 가지 못하는 해는 완행열차를 타고 해운대 옆 기장역 구내에 있는 외나무 홍매를 만나러 가기도 했다. 해마다 봄을 찾아 길 떠나 보지만 어느 한 번도 제대로 된 봄은 만나지 못했다.

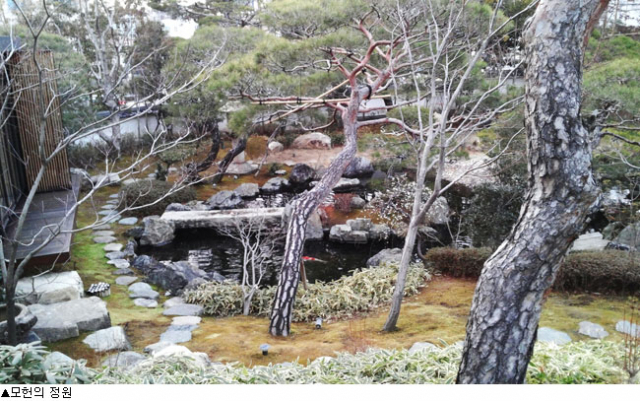

그러던 어느 날 지인으로부터 한 통의 편지가 왔다. 편지에는 '올해 춘추가 이백 세쯤 되는 백매 봉오리가 톡! 하고 터질 것 같다'는 소식이 담겨 있었다. 그는 어느 스님이 지은 종일심춘 불견춘(終日尋春 不見春)이란 제목의 오도송(悟道頌)과 이백의 산중문답(山中問答) 등 두 편의 시를 동봉해 보냈다. 그러면서 말미에 '모일(某日) 모시(某時)에 수양 청매가 가지를 늘어뜨려 연못을 희롱하고 있는 모헌(某軒)에 모여 달빛 아래서 가야금 산조나 한 곡조 듣자'며 겨울잠에서 갓 깨어난 영혼에 은근하게 불을 질렀다.

세상에, 세상에 이럴 수가 있나. 나는 초계문신도 아니고, 시문(詩文)을 자유롭게 읊는 선비도 아니다. 주말이면 산으로 가는 다만 산중처사일 뿐인데 나를 이렇게 매화시사에 불러내다니. 마음에 불이 붙으니 '인간 이별 만사 중에 좋구나 매화로다 사랑도 매화로다'라는 어디서 들어 본 적이 있는 매화타령 한 구절이 곧 입 밖으로 튀어나올 것 같다.

"종일토록 봄을 찾았어도 봄을 보지 못하고/ 짚신이 다 닳도록 이랑머리 구름만 밟고 다녔네./ 허탕치고 돌아와 우연히 맡은 매화 향기/ 봄은 벌써 내 집 매화가지 끝에 와 있었네."

편지 속 오도송은 내 마음을 벌써 알아차리고 나를 꾸짖고 있었다. 그래, 봄 찾아 멀리 갈 것 없다. 모리스 마테를링크의 동화에 나오는 파랑새를 찾아 먼 나라로 떠났던 틸틸과 미틸의 이야기를 굳이 들추지 않아도 되겠다. 내가 키우고 있는 손안의 새가 곧 파랑새인 것을. 부처를 찾아 사방천지를 헤매지 않아도 될 것이며 무지개를 좇아 산 너머 먼 곳까지 갈 필요가 없다. 동쪽 하늘에 걸린 이월 보름달이 붉은 기운을 더해 가자 가야금 줄이 팽팽하게 부풀면서 '티엥!' 하고 첫 음을 하늘로 쏘아 올렸다. 바로 귀곡성까지도 하모닉스 주법으로 표현한다는 김병호의 가야금 산조였다. 오늘 매화시사가 절정에 이르는 순간이다. 매향과 월색 그리고 산조에 취한 들뜬 마음 위에 술 한 잔 끼얹으니 추임새가 저절로 튀어나온다. '얼쑤 조오타, 조코 말고 얼쑤.'