도리사·모례정…신라 불교 씨앗 뿌린 아도화상의 자취 곳곳에

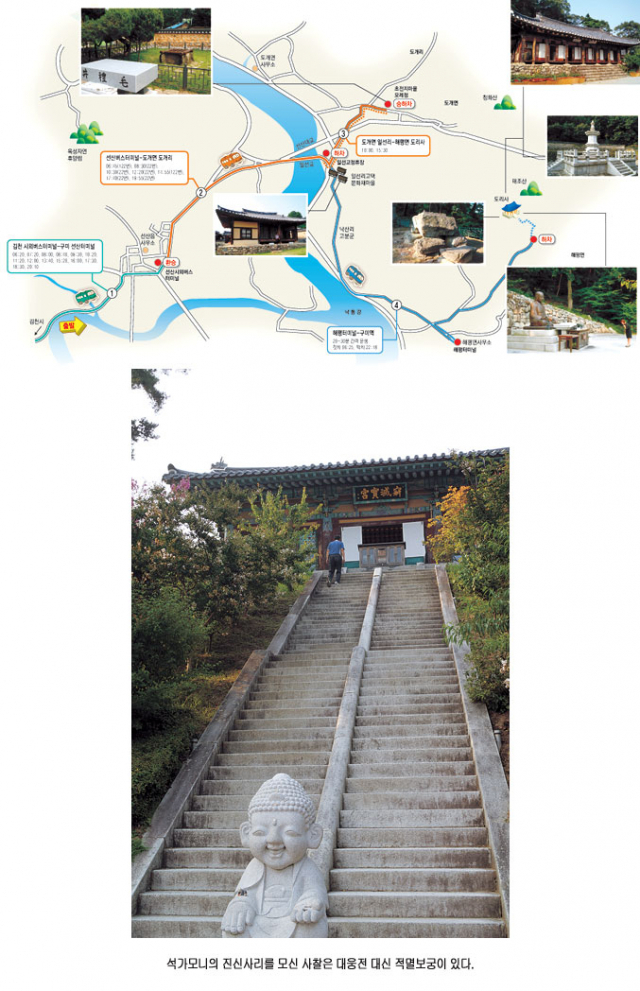

구미는 두 얼굴의 도시다. 경북에서 가장 젊은 도시이자 국내 IT산업의 생산기지라는 현대적 이미지가 강하지만 신라 불교가 태동한 지역이며 조선시대 '영남 인재의 반은 선산에서 난다'고 했을 정도로 전통이 살아있는 지역이기도 하다. 이는 지난 1995년 신흥공업도시인 구미시와 신라시대부터 이어져 온 선산군이 통합된 결과다. 그만큼 두 지역은 확연하게 다른 풍경을 담고 있다. 오전 8시 40분 김천시외버스터미널에서 구미시 선산읍으로 가는 버스를 탔다. 시간은 50분 정도 걸린다. 신라에 불교가 처음으로 전해졌던 신라불교 초전지마을이 첫 행선지다. 선산시외버스터미널에서 초전지마을로 가는 버스는 하루 7차례 운행한다.

◆신라 불교의 모태를 찾아

오전 10시 30분 도개리 초전지마을로 가는 22번 버스를 타기로 했다. 초전지마을에는 신라에 불교를 전한 아도화상이 머물렀다는 모례장자의 집 우물, '모례가정'(毛禮家井)이 있다. 도개리까지는 선산읍에서 버스로 15분 정도 걸린다.

도개2리 마을회관 앞에서 내려 마을 안으로 들어가면 신라불교초전기념관이 나온다. 마당에는 1천600년 전 모례장자의 집에 있던 우물이라는 모례가정이 있다. 신라시대의 우물이라지만 확실치는 않다. 우물은 직사각형의 석재를 '우물 정(井)' 자 모양으로 짜서 만들었다. 3m 깊이의 바닥에는 두꺼운 나무판자를 깔아 만든 것이 특징이다.

모례의 집에 머물던 아도화상은 낮에는 머슴살이를 하며 홀로 양 1천 마리와 소 1천 마리를 키우고, 밤에는 사람들을 모아 불교를 전파했다고 한다. 그 때문인지 마을 주변에는 유독 '소'와 관련된 지명이 많다. 마을 동남쪽 골짜기는 '소골', 남쪽 골짜기는 우사가 있었다는 의미로 '우실', 북쪽 골짜기는 고삐의 사투리인 '곱빼이'라 부른다. 지금도 도개리에는 대규모 축산농가가 산재해 있다.

마을 입구 길 양쪽으로 비와 바람에 닳아버린 비석이 서 있다. 왜, 누가 세웠는지 알 길이 없다. 비석에는 5개의 움푹 팬 구멍에 있는데 주민들은 그 안에 동전을 넣고 발복을 기원한다. "어린 시절에는 정월대보름날 아침이면 꼭두새벽에 일어나 비석으로 갔어요. 빨리 가야 동전을 가져갈 수 있었거든." 주민 이용석(56) 씨가 옛 기억을 떠올렸다. 마을 인근 주륵사 터에는 허물어진 폐탑이 있다. "일제강점기에 일본 사람들이 리프트로 탑을 넘어뜨리고 보물을 훔쳐갔어요. '쿵' 하며 탑이 넘어지는 소리가 얼마나 컸는지 산이 넘어가는 소리가 났다고 했죠." 주민들은 넘어진 탑돌을 깨 묘비로 쓰거나 석축으로 사용하기도 했다. 그러다 "탑신이 노해서 불길하다"는 소문이 돌면서 돌을 깨 가는 일도 사라졌다.

◆터전은 옮겨도 뿌리는 잊지 않는다

오전 11시 35분 도개리에서 일선교정류장까지 버스를 타고 나왔다. 도개면과 해평면으로 나뉘는 갈림길이다. 버스 정류장에서 내려 200m 정도 길을 따라 걸으면 일선리 문화재 마을이다. 이곳 70여 가구 중 단 한 가구를 제외한 모든 이들의 고향은 안동이다. 1987년 임하댐 건설로 고향을 잃은 이들이 모인 수몰민 마을이기 때문이다. 안동시 인동면 수곡리와 박곡리, 고천리, 마령리에 흩어져 살던 전주 류씨 일가가 집단으로 이주했다.

450여 년간 살아온 마을을 잃은 일족들은 집성촌을 다시 만들자며 의기투합했다. 마을은 산을 깎아 조성했고, 하천부지를 농지로 개간했다. 농지는 균등하게 분배했고, 집터는 형편에 따라 분배해 제비뽑기로 위치를 결정했다. 물에 잠길 처지였던 고택 10여 채도 함께 옮겼다. 이곳에는 용와종택과 침간정, 만령초당, 대야정, 수남위종택 등이 마을 위쪽에 자리 잡고 있다.

고향은 떠났어도 집성촌의 전통과 풍습은 유지하고 있다. "야유회를 가도 남녀가 날짜나 시간을 따로 잡아가고요. 마을회의를 해도 남녀가 자리를 구분해서 앉습니다. 여성들은 공식 회의에 참석할 때는 반드시 치마를 입고 나와야 해요." 유완승(66) 이장의 설명이다. 함께 모여 살면서 외로움이나 낯섦도 적었고, 서로 의지하며 힘이 됐다. 멀리 타향이지만 안동 사람이라는 뿌리도 잊지 않는다. 애써 지킨 마을이지만 주민들은 걱정이 크다. 주민들은 점점 늙어가는데 돌아오는 자손들이 거의 없기 때문이다. "시대가 바뀌면서 마을 자체가 이어지지 못할까 염려스럽죠. 수몰에서도 지킨 마을인데…."

◆고요한 산사의 아침을 맞다

오후 3시 40분 일선리에서 버스를 타고 30분을 달렸다. 신라 최초의 사찰인 도리사(桃李寺)다. 겨울인데도 복사꽃과 자두꽃이 만발했다며 붙여진 이름이다. 1주차장에서 내려 1.2㎞를 걸어야 한다. 그런데 이 길이 만만치않다. 쉴 틈 없는 급경사가 구불구불 이어진다. 20분 정도를 걷다가 숨을 헐떡이는데 지나가던 승용차가 멈춰 "태워줄까요?"라고 묻는다. 복 받을 분들이다.

도리사는 석가모니의 진신사리를 모신 세존사리탑과 적멸보궁을 중심으로 서대와 극락전이 양쪽 끝에 자리 잡고 있다. 문화재도 많다. 모전석탑의 계열인 도리사석탑(보물 제470호)과 극락전, 아미타목조여래좌상, 조선시대 지어진 태조서원, 아도화상 좌선대 등이 자리 잡고 있다. 매년 솔바람음악회가 열리는 솔숲도 멋들어진다. 어두운 밤 조명을 켜니 마치 숲 속에서 별이 빛나는 듯하다.

도리사에는 하루 두 번밖에 버스가 오지 않는다. 나가려면 다음날 오전 10시까지 기다려야 한다. 도리없이 도리사에서 하룻밤을 신세 지기로 했다. 마침 이곳에 60일째 머물고 있다는 손님이 있었다. 대구에서 중견기업을 운영하는 주윤식(59) 대표다. 그는 "108일 동안 10만 배를 목표로 머물고 있다"고 했다. 최근에는 백두대간 종주도 마쳤다. "나이가 쉰을 넘기면서 인생을 돌아보니 소름이 돋을 정도로 부끄러운 기억이 많더군요. 예순을 넘기면 그리 살지 말자고 결심을 했어요." 절은 중요한 수행의 한 방법이다. "절을 하다 보면 마음이 평온하고 변함없는 '여여'(如如)한 상태가 돼요. 개운하고 마음이 가벼워지죠."

산사의 아침은 어둠이 가시기 전에 시작된다. 오전 4시, 목탁 소리와 함께 도량석이 시작됐다. 새벽 예불을 하기 전에 도량을 깨끗하게 하기 위한 의식이다. 목탁은 잠들어 있는 천지만물과 중생을 깨운다. 목탁 소리는 약하게 또 강하게 반복됐다. 의식이 끝나자 온 산에 은근한 범종 소리가 서른세 번 울렸다. 이윽고 시작된 새벽 예불. 산사를 감싸는 풀벌레 소리와 나지막한 불경 소리. 여명과 함께 서서히 어둠이 달아나듯 머릿속 잡념들은 어느새 사라지고 평안함으로 가득 찼다.

도리사 주지인 묘장 스님이 권하는 도리사 즐기는 방법. 우선 아도화상의 좌선대에서 에너지를 충전한 뒤 도리사 석탑에서 탑돌이를 한다. 적멸보궁을 지나 솔숲의 향기에 취하며 서대에 서서 수려한 낙동강의 장관을 감상하면 좋단다. 일주문부터 시작되는 아름다운 가로수길을 느껴보는 것도 좋겠다. 묘장 스님은 "도리사가 갖고 있는 다양한 이야기를 스토리텔링화해 절을 찾는 사람들이 느끼게 하고 싶다"고 했다. "도리사에 온 관람객들이 불교문화의 아름다움을 오감으로 채우도록 만들고 싶어요. 아도화상과 신라 불교의 시작이라는 문화적 의미를 체험하는 공간이 되는 거죠."

글'사진 장성현기자 jacksoul@msnet.co.kr