미달사태 오기 전에, 신입생 정원 구조조정 준비하자

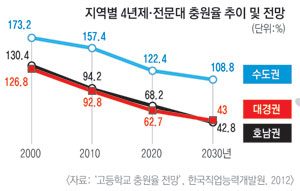

지방대학이 처한 위기를 극복할 근본적인 치유책을 마련하기는 쉽지 않다. 학령인구 감소라는 구조적인 문제가 똬리를 틀고 있기 때문이다. 정부는 특성화를 통한 대학의 경쟁력 강화를 요구하고 있다. 전문가들도 규모의 대학에서 벗어나 '작지만 경쟁력 강한 대학'으로 거듭나야 한다고 주문했다. 그래야 취업률도 높아질 수 있다는 것이다. 그러나 2018년을 기점으로 입학생 수가 대학 정원보다 적어지는 탓에 대학들이 뼈를 깎는 구조조정을 포함한 혹독한 시련을 한 번쯤은 겪을 것이란 전망에 무게가 쏠리고 있다.

◆경쟁력 강화가 살길

2018년부터 본격화될 입학정원 충원율 미달 사태에 대비하기 위해서는 각 대학의 구조조정을 통한 경쟁력 확보가 가장 우선이라고 전문가들은 지적했다. 수도권 대학에 비해 특히 타격이 예상되는 대구경북 지역대학들은 현재까지 입학정원이 4천~5천 명으로 전국 최고 수준이다. 충원율 미달 사태가 발생하면 적지 않은 타격을 받을 것이라는 데 대한 근거이다. 따라서 입학정원 조정에 적극적으로 나서면서 경쟁력 있는 분야를 집중적으로 양성시킬 수밖에 없다는 것. 한국능력개발원 채창균 박사는 "정부가 나서서 모든 대학에 공평하게 입학생을 배분할 수 없는 것 아니냐"며 "대학 자체 구조조정을 통한 경쟁력 확보가 관건"이라고 했다.

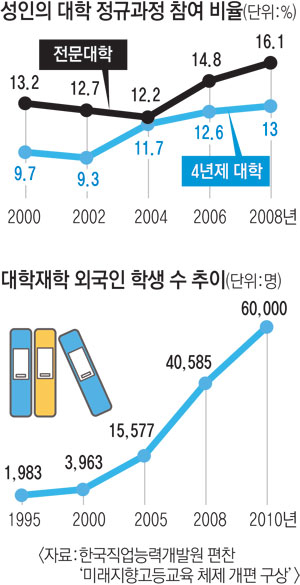

입학정원 충원율 확보를 위해서는 25세 이상 성인 학습자의 대학 정규과정 참여와 외국인 유학생 유치에 총력을 기울여야 한다는 의견도 만만찮다.

성인 학습자의 대학 정규과정 참여비율은 4년제 대학의 경우 최근 10년간 입학정원의 13%가량으로 큰 변화가 없지만 전문대학은 1999년 9.1%에서 2008년 16.1%로 크게 증가했다. 따라서 4년제 대학도 성인 학습자들이 정규과정에 쉽게 참여할 수 있는 방안을 마련해야 한다는 것.

외국인 유학생 유치도 필요하다. 우리나라의 학위 과정에 참여하는 외국인 유학생은 2010년 기준으로 6만 명가량(전체 고등교육 재학생의 1.6%)에 불과하다. 이를 OECD 평균(8.5%)까지 끌어올리면 2030년에 약 5만4천 명 수준으로 현재의 5배가량 외국인 유학생을 늘릴 수 있다. 채 박사는 "성인 학습자 대학 정규과정 참여와 외국인 유학생 유치가 학령인구 감소의 근본적인 대책은 될 수 없어도 입학정원이 급격하게 줄어드는 현상을 완화할 수는 있다"고 말했다.

사회적 대타협의 필요성도 제기됐다. 이대로 두면 지방대학이 고사할 수밖에 없기 때문에 정부와 대학 관계자, 지역사회 등이 나서 지역대학을 살리려는 캠페인이 필요하다는 것. 대구가톨릭대 장우영 교수(정치외교학)는 "고통 분담 차원에서 각 대학의 균등한 정원 감소 추진 등 이해 당사자 간 협력체제 가동을 통한 사회적 대타협이 필요하다"며 "그렇지 않으면 수도권 일극 체제가 더욱 가속화되면서 지방은 더 이상 살기 힘든 변방으로 남게 될 것"이라고 우려했다.

◆취업률 압박에서 벗어날 수 있도록

교육부는 대학재정지원사업을 통해 사실상 대학을 통제하고 있다. 대표적인 사업이 교육역량강화사업과 산학협력선도대학(LINC:Leaders in INdustry-university Cooperation)사업이다.

교육역량강화사업은 올해의 경우 전국 80개 대학을 취업률, 재학생 충원율, 교원 확보율, 학과 관리 및 교육과정 운영 등을 기준으로 선정해 재정을 지원한다. 올해 예산만 2천600억원이 넘는다. LINC사업은 대학 체제를 산학협력 친화형으로 개편하는 사업으로 기술혁신형과 현장밀착형으로 나눠 선정된 대학에 예산을 지원한다. 올해 예산만 2천100여억원이다. 두 사업 모두 취업률의 비중이 적지 않기 때문에 각 대학들은 재정 지원을 받기 위해서라도 취업률에 목을 맬 수 밖에 없다는 것. 이 밖에도 각종 대학재정지원사업의 평가 지표에 취업률이 포함되지 않은 사업이 거의 없는 실정이다. 사정이 이렇다 보니 각 대학이 취업률 올리기에 사활을 걸고 있다. 경북대의 한 관계자는 "각종 대학재정지원사업에 취업률이 포함되지 않은 사업은 사실상 없다. 취업률을 제외한 나머지 기준은 어떻게 하든지 맞출 수 있지만 취업률만큼은 끌어 올리기 쉽지 않다"고 했다. 더욱이 교육역량강화사업과 LINC사업 등 규모가 큰 재정지원사업에 선정되느냐 여부가 대학의 서열화까지 연계된 탓에 취업률은 더욱 중요한 지표로 인식되고 있다.

익명을 요구한 한 대학교수는 "정부가 취업률 기준으로 재정 지원을 통제하기 때문에 대학 당국이 교수를 닦달하고, 교수는 학생들을 채근하고, 학생들은 먼 미래보다는 눈앞의 직장에 연연하는 악순환이 계속되고 있다"고 주장했다. 또 다른 한 교수는 "대학이 취업을 위한 직업인 양성소로 전락했고, 정부의 취업 전위대가 됐다"며 "이런 환경 속에서 창의적인 인재는 도저히 나올 수 없다"고 한탄했다.

이처럼 현장에서 불만이 적지 않자 교육부는 올해 교육역량강화 사업 평가에서 취업률과 재학생 충원율이 차지하는 비중을 다소 낮췄지만 핵심적인 평가 잣대는 여전히 이 두 항목이다. 이에 대해 교육부 관계자는 "취업률을 과도하게 평가 기준에 넣었다는 여론이 많아 개선 방안을 만들고 있다"며 "지금까지 양적인 취업률을 중시했다면 서서히 질적인 부분까지 취업률에 포함시켜서 대학들이 수용할 수 있는 개선책을 마련할 것"이라고 했다.

기획취재팀=이창환기자 lc156@msnet.co.kr 황수영기자 swimming@msnet.co.kr