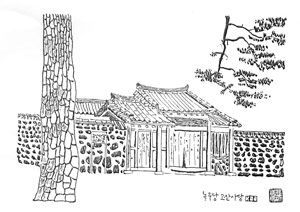

외양간 지붕에 박 덩이 다소곳이…고향 떠올리는 풍경

가을이다. 물동이에 푸른 잉크 몇 방울을 떨어뜨린 것 같은 하늘색이 참 멋지다. 대지의 숨결은 여름과 가을이 판이하다. 우선 코끝에 스치는 바람이 상쾌하다. 들판의 나무와 풀들은 색칠을 하기 시작했고 초록에 지친 잎들이 바람에 몸을 맡길 준비를 하고 있다.

가을을 온몸으로 느끼고 싶어 오랜만에 들로 나섰다. 추석이 지나 타작할 날만을 기다리는 황금벼들이 출렁이고 있다. 논배미 옆 산자락에는 무리 지어 핀 구절초가 건들마에 온몸을 흔들며 춤을 추고 있다. 가수 싸이가 말춤이라는 걸 퍼트린 탓인지 초가을 산들바람은 자연 속의 싸이인지 나무와 풀꽃들이 '오빤 들판 스타일'을 외쳐가며 계속 흔들어 대고 있다.

논길을 벗어나 차가 다니는 큰길로 올라서니 멀리 마을 입구에 느티나무 한 그루가 서 있다. 흰머리 성성한 노인네 세 사람이 하오의 무료를 장기로 달래고 있다. 인근 농가 주택은 초가에서 슬레이트로 다시 간이 기와로 의관을 바꿔 썼지만 정자에 앉아 있는 사람들은 예나 지금이나 그 사람이 그 사람이다.

고샅길 초입에 서 있는 외양간 지붕 위에는 푸른 박 덩이가 짚방석을 깔고 다소곳이 앉아 있다. 평화롭고 안온한 멋진 풍경이다. 갑자기 고향집이 떠올랐다. 나는 지극한 행복감에 젖어들거나 피할 수 없는 궁지에 몰려 존재가 극한 상황에 다다르면 곧잘 고향의 품에 안기기를 원한다. 현실적으론 그게 불가능할지라도 생각만으로 충분히 가능하다고 믿는다. 그래서 나는 자주 고향에 간다.

방천 둑 아래 공설운동장 끝머리에 고향집으로 들어가는 골목이 있다. 그 왼쪽 어귀에 나보다 서너 살 많은 두태라는 친구의 단칸 초옥이 있었다. 그는 어릴 적부터 홀어머니를 모시고 어렵게 살고 있었다. 두태네 초가지붕에는 해마다 박꽃이 새하얗게 피고 이파리 사이사이에 박이 열렸다. 지붕 위의 박꽃과 담 밖의 키다리 접시꽃 풍경은 사진전에 내걸려도 손색이 없을 정도로 아름답다. 그러나 방안에는 장판 대신 '삭자리'가 깔려 있었고 황토만 겨우 바른 '벼름박'에는 군데군데 빈대를 눌러 죽인 핏자국이 선명했다. 그 방에서만 맡을 수 있는 희한하고 야릇한 냄새를 지금도 기억하고 있다.

두태네 어머니는 어린 박을 박나물거리로 장에 내다 팔았다. 박이 세어지면 바가지로 만들어 팔았다. 해마다 박이 열리면 한두 덩이를 두 집 건너에 있는 우리 어머니에게 갖다 주셨다. "아이고, 내다 팔아 돈 만들지 뭣 하러 가져 왔느냐"며 나무람 반 고마움 반의 눈 힐끔 표정을 지으면 "팔고 남은 거요"라고 거짓말 대꾸를 한다. 이게 고향인심이다.

어릴 적 두태네 초가지붕 위의 박꽃은 고향을 떠올릴 때마다 되살아나는 단골 풍경이다. 그 풍경은 내 의식 속에 잠재되어 있는 여러 가지 그림들이 '고향'이란 화집으로 꾸며질 때 표지 그림으로 대접받아도 충분한 가치가 있는 것이다. 나의 에세이 중에 '여름밤에 들리는 소리'란 글 속에 이런 구절이 있다.

"방천 둑을 따라가면서 일꾼들을 불러 모으는 못 도감 영감의 목소리는 구성지고 청승스럽기까지 했다. 그 목소리는 둑 밑 뽕밭에서 익어가는 오디 열매를 떨어뜨리고 개구리 소리가 범벅이 되어 있는 논둑을 지나 두태네 단칸 초가지붕의 박꽃을 뛰어넘어 하얀 감자 꽃이 피어 있는 우리 집으로 돌아 들어오곤 했다."

고향집 앞 두태네 지붕 위의 박꽃은 내 기억의 영상으로만 살아 있는 것은 아니다. 혀끝의 입맛으로도 여태 살아 있어 새벽 장보기에 나섰다가 푸른 박 덩이를 보기만 하면 그냥 지나치지 못한다. 박나물은 무맛에 가깝지만 먹어보면 먹어볼수록 묘한 맛을 속으로 지니고 있다. 그 맛이 참 좋다.

젊은 시절, 가을 산행에 나설 땐 자주 박나물거리를 갖고 가서 현장에서 국을 끓였다. 박나물 국은 굵은 멸치 몇 마리와 붉고 푸른 풋고추 그리고 마늘과 소금만 있으면 간단하게 조리할 수 있다. 옆자리에서 밥을 먹던 악우들의 숟가락이 박나물 국이 끓는 코펠로 몰려들어 칼싸움을 벌이던 그런 산행을 다시 한 번 하고 싶다.

그리운 사람이 더욱 그리워지는 눈이 부시게 푸르른 가을이다. "당신 생각을 켜놓은 채 잠이 들었습니다"는 함민복 시인의 '가을'이란 한 줄의 시와 함께 가을이 익어 가고 있다.