수만리 타국 사마르칸트 벽화에 환두대도 찬 한반도인이…

지금으로부터 1천300여 년 전, 사마르칸트의 소그드 왕국에 수만 리 떨어진 한반도에서 손님이 찾아왔다. 새 깃털 꽂은 모자에 칼 차고 나타난 두 명의 사절. 그들은 소그드 왕이 사는 궁전 벽화의 한구석에 그려진 채 천 년을 숨어 있다가 20세기 들어 그 모습을 드러냈다. 험난한 실크로드를 헤치며 찾아온 두 사람은 한반도의 어느 나라에서 온 것일까. 그 의문을 풀기 전에 우선 벽화가 발견된 사마르칸트의 아프라시압 언덕을 찾아본다.

칭기즈칸은 1220년, 11만 대군이 저항하는 소그드인의 본거지인 견고한 아프라시압 성채를 포위했다. 몽골의 기마군단은 사흘 만에 승전고를 울렸다. 그리고 인구의 절반 이상이 학살당하는 살육과 파괴가 자행됐고 그 나라의 문명은 지구상에서 사라졌다. 그곳은 아직도 낙타풀만이 듬성듬성 자라는 황량한 벌판이 되어 있다. 몽골군이 도시의 생명줄인 수로를 철저하게 파괴했기 때문이다.

건설의 왕이라는 티무르가 조금 떨어진 곳에 다시 도시를 건설하기 전까지는 사람이 살 수 없는 곳이 되어 버렸다. 사마르칸트는 전쟁을 겪기 전까지는 고대 실크로드의 황금 길목에 위치하는 지리적 혜택으로 중개무역을 통해 막대한 부를 축적하고 번영을 누렸다.

그 역사도 길어 알렉산더 대왕의 원정 이후 약 1천 년 가까이 문명의 십자로 역할을 했었다. 소그드인들이 상술의 귀재라는 소리를 듣는 것도 동쪽의 신라 서라벌(경주)에서부터, 서쪽의 그리스 로마까지 종횡무진 누볐기 때문이었다. 바로 그 중심지 아프라시압의 언덕을 눈여겨본 역사학자들은 발굴조사 결과 11개 층이나 되는 역사 문화의 흔적이 켜켜이 쌓여 있음을 알아냈다.

#칭기즈칸의 말발굽에 사라져

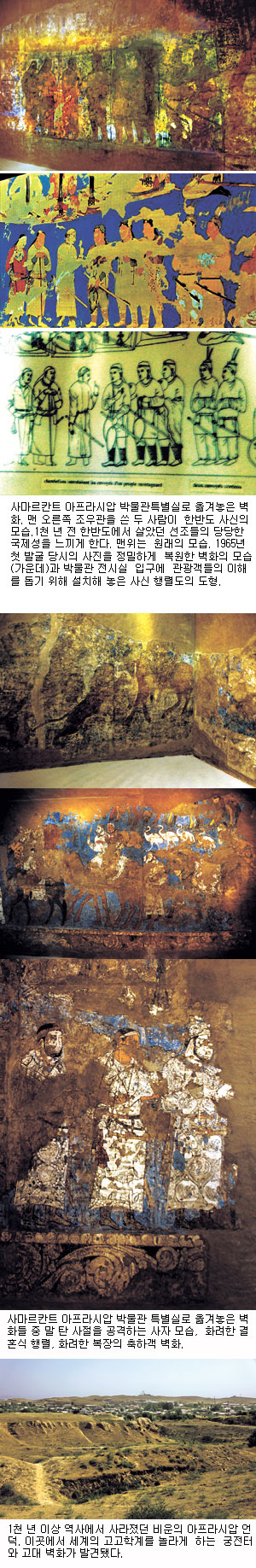

1965년, 잊힌 비운의 아프라시압 언덕에서 세계의 고고학계를 놀라게 하는 사건이 일어났다. 러시아 발굴단은 성벽으로 둘러싸인 도시 구조와 궁전의 윤곽을 발견했다. 7세기 궁전 내부와 사방 벽면에 그려진 많은 벽화가 그 모습을 드러낸 것이다. 1천300년 전 당시의 생활상을 알 수 있는 벽화에는 화려한 귀족들의 모습이 묘사되어 있다. 우리의 흥미를 끄는 것은 이들 벽화 속에 놀랍게도 한반도에서 간 사신 두 사람이 포함되어 있기 때문이다. 조우관(鳥羽冠), 즉 새의 깃털을 꽂은 모자를 쓰고 두 손을 소매에 넣은 공수자세를 취하고 있다. 두 사람 모두 허리에는 환두대도(環頭大刀)를 차고 있어 이들이 분명히 한반도에서 간 사람이라고 국내'외의 역사학계에서는 인정하고 있다.

그러면 신라, 고구려, 백제 삼국 가운데 어느 나라에서 갔느냐 하는 의문이 나오고 있으나 아직 확실하게 밝혀지지는 않았다고 한다. 당나라의 압박을 받던 고구려가 외교책으로 멀리 사마르칸트까지 사신을 파견하지 않았을까 추측한다고 한다. 다만 실크로드의 출발점을 신라의 서라벌로 보고 있는 필자는 그들을 신라 사신이라고 주장하는 학자들의 견해를 찾아보았다.

#아프라시압 언덕의 부활

조우관은 고구려인의 모자만은 아니고 백제, 신라도 모두 깃대를 모자에 꽂고 다니는 형태가 퍼져 있었고 이는 우리 조상들의 전형적인 모습으로 알려졌다. 벽화에 남아 있는 소그드어 명문을 통해 주인공인 와르후만 왕의 재임 시절 결혼식 장면이라는 것이 밝혀짐에 따라 사신 일행이 650∼655년 이곳을 다녀간 것으로 추측한다. 그때는 고구려의 쇠퇴기이므로 서역의 먼 나라와 외교를 하거나 혹은 조공을 바칠 상황이 아니었다고 주장한다, 반면에 신라는 미추 이사금의 즉위 후 400년대부터 아프라시압 지역과 깊은 관계가 있었다. 경주 황남대총에서 출토된 유리잔, 감은사탑에서 출토된 사리함, 사천왕상의 서역인 모습, 유명한 괘릉의 무인상과 문인상, 경주 미추왕릉 지구에서 발굴된 보물 635호 황금보검, 즉 대도 차는 방식 등 당나라와의 깊은 교류를 통한 연관성도 있다고 보기도 한다.

경주 출토 서역문물과 상응

아프라시압 박물관 특별실로 옮겨놓은 이 벽화 앞에 마주 섰을 때 그 가슴 두근거림은 잠시 사진촬영을 잊게 했다. 벽화 손상을 막기 위해 극도로 제한된 조명이라 심하게 어두웠다. 차츰 어둠에 익숙해지고 사신 2명의 모습을 자세히 보니 많은 부분이 크게 훼손돼 윤곽만 남아있었다. 1965년 첫 발굴 당시의 사진을 복원한 영상을 보니 그 실상은 더욱 심했다. 환두대도의 환(環) 모양과 무릎을 가릴 정도의 황색 상의와 끝이 뾰족한 신발 등 당시 복식 등은 알아볼 수 없는 상태이다. 그래도 안내판에는 두 사신을 한국인으로 영문표기하고 있다.

한 역사학자는 "사절의 교환은 나라의 당당한 국제성을 뜻하며, 국제성은 나라의 정체성과 자주성을 가늠하는 시금석"이라고 말했다. 그래서 이 벽화는 당시의 신라나 고구려, 백제가 국제성을 지닌 자주적 국가였음을 분명히 말해주고 있다.

글'사진:박순국(전 매일신문 편집위원) sijen2@naver.com