대웅전 현판 "이완용 글씨"-"궤홍 스님 작" 논란 전국 들썩

옛말에 '춘분 즈음에 하루 논밭을 갈지 않으면 일 년 내내 배고프다'는 말이 있다. 이달 20일이 밤과 낮의 길이가 비슷하다는 춘분(春分)이었다. 올해는 2월에 29일이 있어 예년보다 하루 앞당겨져 20일이 됐다.

이제 바야흐로 봄이다. 연일 남쪽에서 꽃소식을 전해오고 있다. 겨우내 기승을 부리던 추위도 위세를 잃었다. 찬바람 사이로 봄기운을 실감하는 계절이다. 얼어붙었던 땅에도 생명의 기운들이 움트기 시작한다. 양지바른 곳에서는 겨울을 이겨낸 초목들이 푸른 빛을 머금기 시작한다. 날이 풀리고 땅이 녹으면서 농가에서는 한 해 농사 준비로 손길이 분주해진다. 직지사에도 춘색(春色)이 완연하다. 사찰 내 매화'산수유 등 봄꽃이 꽃망울을 터뜨릴 요량으로 풍선처럼 부풀어 있다. 대웅전 앞 화단에는 목단과 작약이 새싹을 피우기 위해 자색을 띤 꽃봉오리 고개를 쳐들고 있다. 대웅전도 문을 활짝 열어 봄빛을 탐하고 있다.

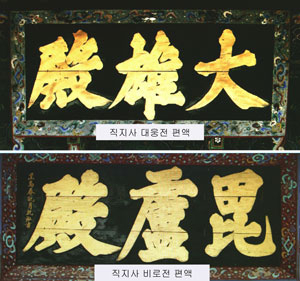

◆대웅전 현판 친일파 이완용 글씨 진위는

직지사 대웅전 전각과 후불탱화가 보물로 지정됐다는 것은 이미 밝혔다. 하지만 웅장하고 수려한 대웅전이 보물로 지정되는 과정에서 대웅전 편액 글씨를 두고 친일파 이완용의 글씨라는 주장이 제기돼 논란이 일었다,

논란은 2008년 문화재청이 대웅전을 보물로 지정하겠다고 예고하면서 불거졌다. 당시 이 '직지사 대웅전 현판은 이완용 작품'이라는 보도를 통해 문제를 제기하자, 전국의 신문'방송 등이 일제히 이를 인용해 보도했다.

한겨레신문은 1927년에 발간한 이완용의 전기인 '一堂紀事'(일당기사)에 "1923년 1월 11일 김천군(현재 김천시)의 직지사에 2종의 편액(扁額)을 써서 보내다. 직지사의 대웅전과 천왕문의 판액(板額)이다"라는 기록이 있다고 밝혔다. 또 동아일보 1926년 9월 12일자에 직지사를 소개하는 사진의 대웅전 편액이 지금의 편액과 같다. 이를 미뤄볼 때 지금의 대웅전 편액이 이완용의 글씨라는 주장이다. 당시 이완용은 김천에 이복형이 있어 김천을 자주 찾았다는 얘기가 전한다. 이 논란은 직지사 대웅전이 보물로 지정되면서 더 이상 부각되지 않았지만 진위 여부는 여전히 의문으로 남아 있다.

◆비로전 현판을 쓴 완월 궤홍 스님 필체 가능성 많아

직지사 측은 '전기 형식인 책 내용이 신뢰할 만한가'라는 의문을 내놨다. 대부분의 전기는 사실보다 과장되거나, 객관성을 담보하지 않기 때문이다. 따라서 사료 비판과 검토가 필요하다는 지적이 나오고 있다.

더구나 '일당기사'가 사실이라고 하더라도 편액용 글씨를 보냈다고 해서 이를 판각해 이미 걸려 있는 편액과 교체했다고 볼 수 없다는 설명이다. 같이 썼다고 하는 천왕문 편액이 이완용의 글씨가 아닌 것으로 밝혀져 이를 뒷받침한다. 현재 천왕문 편액 왼편 가장자리에 '丁亥 三月日'이라는 협서(夾書)가 분명하게 새겨져 있다. 정해(丁亥)년은 근래의 1887년, 1947년이며 1923년은 계해(癸亥)년으로 '일당기사' 주장과는 배치된다. 또 동아일보 사진의 경우 이완용이 직지사 대웅전 글씨를 썼고 이를 판각해서 걸었다는 것을 전제로 할 때 가능한 다소 억지 주장이라는 지적이 나오고 있다. 동아일보 사진과 같은 사진이 '조선고적도보'(朝鮮古蹟圖譜)에 실려 있는데, 이 책은 세키노 다다시 등 일본 학자들이 1909년부터 1913년까지 4년간 우리나라 고적을 두루 조사한 것을 바탕으로 조선총독부에서 발간한 것이다. 따라서 이 책에 실린 사진이 1923년 이전에 촬영한 것으로 밝혀지면 이완용의 글씨로 볼 수 없다는 것. "세키노 다다시 일행이 1912년 11월 2일 강릉에서 출발, 오대산 월정사, 소백산 부석사, 태백산 각화사 등을 거쳐 상주'김천을 조사하고 12월 16일 동경에 도착했다"는 기록이 있어 당시 직지사에 들러 촬영한 것이 아닌지 추측된다는 것이 직지사의 설명이다. 더구나 대웅전 서체가 직지사 비로전(毘盧殿) 편액의 글씨체와 유사해 비로전 현판을 쓴 완월 궤홍 스님의 글씨라는 주장이 나오고 있다.

◆이 시대의 교훈으로 삼아야

직지사 측은 "대웅전이 보물로 지정되는 과정에서 갑자기 현판 글씨가 이완용의 글씨라는 주장이 불거졌으나 보물로 지정되자 더 이상 이슈화되지는 않았다"며 "논란이 사그라진 문제를 사찰이 나서서 거론하기는 모양이 좋지 않아 그냥 덮어두고 있는 상태"라고 밝혔다.

성보박물관 흥선 스님은 "직지사와 관련된 근대사 자료를 면밀히 검토했다. 외부에 광고를 내고 현판 글씨에 관한 자료 제보를 요청했으나 아무런 단서를 찾지 못했다"라며 "'사적기'(事蹟記) 등에 아무런 언급이 없다는 것은 이완용 글씨를 판각해 대웅전 편액으로 걸지 않았다는 것을 의미한다고 볼 수 있다"고 말했다.

그는 "편액과 건물은 다르다. 건물은 1735년에 세워졌고 편액은 후세에 만든 것으로 이것을 문제로 중요한 문화재의 위상을 손상시켜서는 안 된다는 얘기가 많았다"면서 "이완용의 글씨라고 하더라도 어떻게 받아들이고 평가하느냐는 이 시대를 사는 우리들에게 주는 좋은 교훈이 될 수 있다"고 덧붙였다.

임진왜란 때 왜군들이 불을 질러 대부분 전각과 탑이 소실되는 아픔의 역사를 간직한 직지사가 이제는 대웅전 현판을 두고 친일파 글씨 논란으로 시빗거리가 되고 있다. 왜(倭)와 직지사는 불교에서 말하는 인연의 고리가 참 질기다.

◆토착신앙을 포용… 융합의 상징인 성좌각

대웅전 왼쪽 옆 조선 제2대 임금인 정종 안태를 모신 태봉 아래에는 성좌각(星座閣)이 있다. 독성(獨聖), 산신(山神), 칠성(七星)을 함께 모신 공간으로 불교가 우리나라에 수용되는 과정에서 토착신앙과 융합된 대표적인 형태이다.

독성은 남인도 천태산에서 홀로 선정을 닦고 있는 나반존자를 이른다. 나를 이롭게 하고 남도 이롭게 하는 능력을 갖춘 분이다. 그러나 육당 최남선은 한 책에서 "절의 삼성각이나 독성각에 모신 나반존자는 불교의 것이 아니라 민족 고유 신앙의 것이다. 옛적에 단군을 국조로 모셨다. 단군이 산으로 들어가 산신(신선)이 되었다 하여 단군을 산신으로 모시거나 선황(仙皇)으로 받들었다. 그래서 명산에 신당을 세우고 산신(또는 선황)을 신봉하여 왔는데 불교가 들어오면서 절의 불전 뒤 조용한 곳에 전각을 세우고 모셨으니…"라고 주장했다. 나반존자를 단군으로 파악한 경우도 있어 이채롭다. 직지사 성좌각 독성은 흰 눈썹을 하고 문서를 매단 지팡이를 든 인자한 모습을 나무로 만들었다. 전각 왼쪽에 자리하고 있는데 뒤로는 비슷한 모습의 탱화가 그려져 있다. 또 가운데에는 칠성탱화가 모셔져 있다. 칠성은 원래 도교신앙과 깊은 관련이 있는데 중국에서 우리나라로 전래된 신이다. 이와 함께 오른쪽에 산신이 모셔져 있다. 우리 민족 고유의 토속신이다.

이처럼 불교는 상호 이질적인 신앙을 포용해 포교를 보다 쉽게 하고 종교적 마찰을 줄이기 위한 방편으로 이들 토속신을 받아들였다. 이는 불교 대중화에 크게 기여했다. 요즘 서로 자기주장에 목소리를 높이고 '반대를 위한 반대' '소통 부재의 시대'에 사는 현대인이 한 번쯤 되새겨야 할 대목이다.

박용우기자 ywpark@msnet.co.kr

사진'사하복작가 texcafe@hanmail.net