임금 오르기 전 하루 묵은 인조, 절경에 감탄해 당호 내려

'묘박하이'(妙朴霞李).

묘골에 박씨가 있다면 하산에는 이씨가 있다. 묘골의 순천 박씨와 하산의 전의 이씨를 일컫는 말이다.

묘골에서 이어진 낙동강의 도도한 물줄기가 북에서 남으로 흐르다 다시 동으로 비틀어 내려가다 보면 약 2㎞ 지점에 400년의 자태를 오롯이 품은 소담한 정자 하나가 나온다.

하목정(霞鶩亭). 초당사걸로 오언절구에 뛰어났던 당나라 시인 왕발(등왕각서)의 '지는 노을은 외로운 따오기와 가지런히 날아가고(落霞與孤鶩齊飛)/ 가을 물은 먼 하늘색과 한 빛이네(秋水共長天一 色)'라는 시구에서 따왔다고 한다.

하목정 주변 강가엔 석벽이 위엄을 과시라도 하듯 병풍처럼 솟아있고, 명사십리라 할 만큼 널다란 모래사장이 펼쳐진다. 해질녘 노을이 내려앉은 강변에 창공을 날아가는 철새들의 모습이 장관을 이룬다.

하목정은 조선 선조 37년(1604)년 전의 이씨인 낙포 이종문(李宗文)이 지은 정자다. 그의 장자 이지영이 인조의 명을 받아 부연(附椽'처마 서까래의 끝에 덧얹는 네모지고 짧은 서까래로 사대부 집의 와가에서 사용)을 달면서 더욱 유명해졌다.

조선 인조가 왕손인 능양군 시절에 이곳 하목정을 지나다가 경치가 너무 아름다워 이 집에서 하루를 유숙하게 됐다. 그 후 인조가 임금 자리에 오르고 이종문의 아들 지영(之英)이 경연관으로 궐에 들게 된다. 인조는 지영을 선뜻 알아보고 옛일을 회상하면서 묻는다.

"너의 집 하목정은 주변 풍광이 가히 절색으로 부연을 달지 않은 까닭이 무엇이냐."

지영은 "사서(私庶)의 사실(私室 )에는 감히 부연을 달 수가 없습니다"하고 답했다.

그러자 인조는 "이 같은 강산경치가 좋은 정자는 사가(私家)와는 다르니 마땅히 지붕을 고치고 부연을 다는 것이 마땅할 것이다"고 하면서 내탕금으로 은 200냥을 하사했다.

이어 지영이 이르기를 "하명대로 부연을 달겠사오나 앞으로는 출입을 금하고 사사로이 거처로 사용하지 않겠습니다"하며 머리를 조아렸다.

다시 인조는 "그렇다고 거처하는 것은 폐하지 말고 내가 유숙했다는 표적을 남기면 되지 않겠느냐"며 친히 '霞鶩堂'(하목당)이라는 당호까지 하사했다.

이후 인조 임금이 하목정을 위해 수백 냥에 이르는 내탕금과 당호까지 하사한 사실이 알려지자 수많은 시인묵객들이 다녀가면서 당대 사대부들에게 교류의 장이 되기도 한다.

옛날 삼청동의 유람이 생각나서/ 물가에 의지하여 높다란 누각에 올랐네/ 석양노을 하늘에 외로운 따오기 날고/ 고깃배에서 한 가락 피리소리 들려오네(호곡 남용익).

강 물줄기와 산세가 길게 뻗었는데/ 멀리 펼쳐진 들판의 아름다움 그리기도 어렵구나/ 새벽안개는 연기와 섞여 물가에 잠겨 있고/ 저녁 석양빛은 강물위에 출렁이네/ 서산의 가랑비에 주렴안도 시원하고/ 남포 노을은 새 등에 반짝이네/ 애석하구나 황자안이 아무말 남기지 않으니/ 좋은 경치 감상하며 술과 벗하네(한음 이덕형).

하목정을 소재로 한 시 18수가 전해지고 있다. 이 중 10수는 이종문 일가의 문집인'전성세고'가운데 낙포집에 수록돼 있고, 또 후손인 이익필이 하목정의 절경을 시(하목당 16경)로 읊은 가운데 현재 14수의 시 판각이 하목정 대청마루에 걸려 있다.

하목정을 지은 이종문의 조부 이필(李佖)이 경기도 부평에서 처음 하빈 하산리에 입향, 정착했다. 이후 자손들이 번성해 낙동강을 사이에 두고 여러 곳에서 집성촌을 이뤄 뿌리를 내렸다. 전의 이씨 일가는 달성 하빈면과 다사면, 고령의 다산면 일대에서 문무 벼슬이 줄을 이었다.

이종문은 임진왜란 당시 생원으로 낙재 서사원과 모당 손처눌 등과 함께 팔공산을 근거로 의병을 모집해 왜적과 싸웠다. 정유재란때는 망우당 곽재우 장군과 같이 화왕산성을 지켜 원종공신으로 녹훈되고 통정대부 승정원 좌승지에 증직됐다. 이후 그는 말년때인 1604년에 하목정을 짓고 여생를 보낸다.

이종문의 두 아들 가운데 첫째 수월당 지영은 한강 정구와 낙재 서사원, 여헌 장현광의 문하에서 학문을 닦아 성균관 전적, 직강, 예조좌랑 등을 거쳐 광해군 때 서장관으로 명나라를 다녀와서 호조좌랑이 되기도 한다. 인조반정 이후 북청절도판관과 울진현령을 5년간 맡기도 했다.

미수 허목은 수월당의 묘갈명에"수월당은 광해군 시절에 어두운 시국을 박차고 일어나 하목정에서 세상을 잊고 지냈다. 평생 동안 명예와 권세를 피하며 구차한 벼슬살이를 기뻐하지 않았다. 옳지 않은 일을 보면 벼슬을 버리고 떠났고, 이로 인해 낙오되어도 부끄러워하지 않았다. 그래서 명예를 드날리지는 못했으나 그의 품행은 더욱 완전했다"고 밝히고 있다.

둘째 다포 지화(之華)는 맏형 지영과 함께 광해군때 증광문과에 급제한 후 세자시강원, 예문관검열, 봉교, 병조, 공조좌랑을 지냈다. 인조반정 후 호조와 공조정랑, 군기시첨정, 김해'창원'파주부사 등에 임명돼 이름을 날렸다.

정묘호란 때는 의병장 장현광의 휘하에서 군량조달에 힘썼고, 병자호란이 발발하자 호소사(號召使-의병을 불러 모으는 사람)의 종사관으로 의병을 지휘했다. 만년에 정주목사에 제수됐으나 부임하지 않고 첨지중추부사를 거쳐 함양군수를 지낸 후 고향 다산으로 낙향해 만년을 보냈다.

이처럼 낙포 이종문의 삼부자는 나라를 구원한 충복이었고 사림의 거유(巨儒)였음을 짐작할 수 있다.

맏이 지영의 후손은 지금의 달성군 하빈면 하산, 동곡, 기곡리, 둘째 지화의 후손은 현재 고령군 다산면 상곡리 등지에 각각 세거했다. 둘째 부인에게서 난 지발(之發)과 지시(之蒔)의 후손들은 달성군 다사면 부곡리 일대에서 터를 잡았다.

특히 이종문의 고손이자 지영의 증손인 전양군 익필(益馝)은 영조4년(1728) 이인좌가 난을 일으키자 도순무사 오명항과 토벌에 공을 세워 분무 3등공신이 됐다. 그가 죽자 나라에서 불천위를 내려 사당에 모시고 제사를 지내도록 했다.

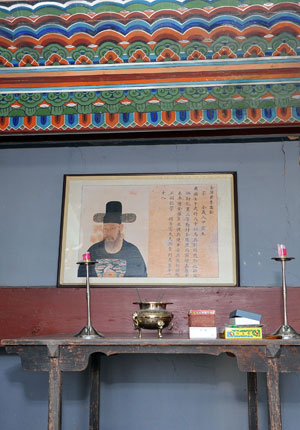

그래서 자손들은 하목정 뒤에 사당을 지어 지금도 불천위 제사를 올리고 있다. 사당에는 그의 영정 2점과 갓, 큰 칼, 갑옷 등이 보존되어 있었다. 큰 영정에는 영의정 귀록 조현명이 그림을 찬사한 글이 적혀 있어 귀중한 자료로 취급받았다. 그러나 지금은 도난당하거나 행방이 묘연해 영인한 영정 한 점만 안치되어 있을 뿐이다.

이종문의 손자, 지영의 아들 구는 어려서 문장이 뛰어나 사마시를 거쳐 순천부사, 전적, 사간을 거쳐 길주목사를 지냈다. 지영의 손자 여주는 찰방, 자인현감, 주부 등을 역임하는 등 전의 이씨 낙포 자손들의 총명함은 후대에까지 이어졌다.

달성'김성우기자 swkim@msnet.co.kr