초음파 발견하면 혈관수술…배불러 오면 생존율 10%

혈관외과는 갑작스런 동맥 막힘, 혈관 손상으로 인한 출혈 등으로 늘 응급환자가 찾아오는 분야다. 무엇보다 응급한 환자는 대동맥 파열 때문에 다량 출혈이 발생한 환자다. 대부분 60세 이상 성인의 경우, 동맥이 부풀어 오르는 '대동맥류'라는 병이 생길 수 있다. 평소 대동맥류가 있는 경우 갑작스레 터질 수도 있다.

일단 몸에서 가장 큰 혈관인 대동맥이 파열되면 환자의 절반 정도만이 병원에 생명을 유지한 채 도착한다. 수술을 한다고 해도 생존할 가능성은 10%도 채 안되는 치명적인 병이다.

알버트 아인슈타인도 대동맥류 파열로 숨졌다. 미국의 경우, 남성 사망률 10위이고 해마다 1만 명 넘게 치료하는 빈번한 질환이다. 국내에선 아직 정확한 통계는 없지만 건강보험심사원에 따르면 약 5년 새 2배 이상 증가한 것으로 추정된다. 평소 배에 '통통 튀는 혹'이 만져지는 것 외에는 통증과 같은 증상조차 없다. 마른 사람이 아니라면 혹을 만질 수도 없다.

얼마 전 응급실로 대동맥류 파열 환자 2명이 긴급 이송됐다. 2명 모두 60대 초반이며, 갑작스러운 복통과 함께 쇼크가 와서 다른 병원을 거친 뒤 119 구급대를 통해 대학병원으로 왔다. 그나마 혈압이 유지된 한 환자는 응급 수술 후 회복됐지만 더 심각했던 다른 환자는 수술은 성공했지만 결국 숨을 거두고 말았다. 새벽에 병원을 나서며 아쉬움을 떨칠 수가 없었다.

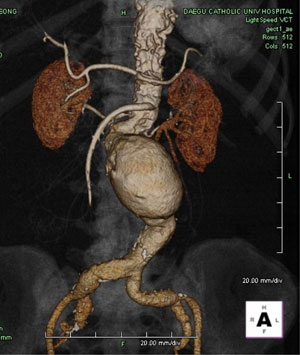

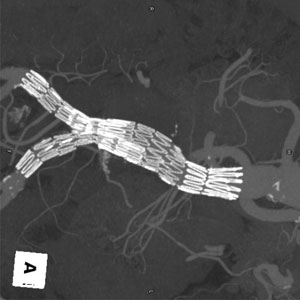

관심을 갖고 복부 초음파나 CT만 찍어봐도 진단할 수 있는 병이기 때문이다. 특히 최근에는 수년 전처럼 복부를 열어서 수술하는 대신 '스텐트-그라프트'를 혈관 내에 집어넣어 수술할 수 있게 돼 수술 위험도를 혁신적으로 줄였다. 아울러 국내 보험체계에서도 대동맥류의 중요성을 인식해 중증질환으로 등록해 수술 비용의 5%만 본인이 부담하면 되도록 했다.

대구가톨릭대병원의 경우, 최근 영남지역에서 가장 많은 2년간 60여 례를 시술한 바 있다. 특히 대동맥류 파열을 비롯해 기존 방법으로 시술이 힘들다고 판단되는 복잡한 경우에도 성공적으로 시술할 수 있다. 수술에 따른 직접 사망률 0%를 이뤄 대한혈관외과학회에 결과를 보고한 바 있으며, 2011년 봄 학회에서는 수술 과정을 학회에 중계해 강연하기도 했다.

'스텐트-그라프트' 시술을 우선 강조하는 가장 큰 이유는 개복 수술에 비해 노인 환자의 안전성을 높일 수 있기 때문이다. 수술이 아무리 잘 돼도 회복력이 낮은 노인 환자들은 합병증의 가능성이 높다. 이 때문에 가능한한 절개가 적은 수술이 우선시 된다. 미국이나 유럽에서는 대동맥류 수술의 70% 이상이 이렇게 바뀌고 있다. 미국의 경우 한 번이라도 흡연을 한 적 있는 60세 이상의 성인에게 최소 한 번의 복부 초음파를 통한 대동맥류 검사는 국가에서 책임지는 제도가 시행되고 있다.

대구가톨릭대병원 혈관외과에서 시행한 대구시 남구의 65세 이상 노인 300명의 무작위 검사에서 2명에게서 대동맥류가 발견됐고, 한 명은 빨리 치료가 필요한 직경 5㎝ 이상의 크기였다. 고령화가 급속히 진행 중인 우리나라에서 특히 흡연과 당뇨, 고혈압이 여전히 높은 점을 감안할 때 대동맥류에 대한 평소 검사는 적극 권장돼야 한다고 믿고 있다. 특히 유전성이 있는 만큼 질환자 2세의 경우 10배 이상 발생률이 높아 검사가 꼭 필요하다. 시한폭탄 같은 대동맥류 파열로 안타까운 생명을 잃을 것이 아니라 미리 계획된 수술로서 안전하게 환자들을 치료할 수 있기를 바란다.

글=대구가톨릭대병원

혈관외과 박기혁 교수

정리=김수용기자 ksy@msnet.co.kr