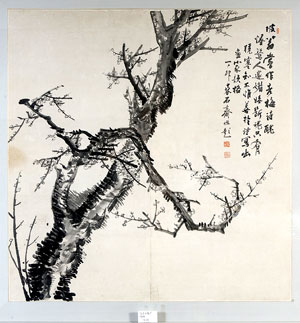

기품 넘치는 풍류, 詩興에 도취된 듯

작가:석재 서병오

제목:노매(老梅)

제작연도:1927년

소장:대구화랑

지본수묵 紙本水墨

그림크기:131x128

고고함과 고결함을 기리는 풍류 정신의 전통은 아직 늦추위가 가시기 전인 이른 봄, 다른 꽃에 앞서 피는 매화의 아름다움을 귀히 여기는 것이었다. 절기상 봄이 왔다 해도 추위는 단번에 쉬 물러가지 않는 것이다. 그래서 혹독했던 겨울 한파와 냉기를, 고통스럽고 힘든 세월을 빗대어 해동을 기다리는 마음을 담은 시와 그림을 원했다. 매화는 행복과 기쁨, 그리고 회춘의 상징이라고 한다.

"매화의 아름다움이 어디 있나뇨? 세인이 말하기를 매화는 늙어야 한다 합니다. 그 늙은 등걸이 용의 몸뚱어리처럼 뒤틀려 올라간 곳에 성긴 가지가 군데군데 뻗고 그 위에 띄엄띄엄 몇 개씩 꽃이 피는데 품위가 있다 합니다. 매화는 어느 꽃보다 유덕한 그 암향이 좋다고 합니다. 백화(百花)가 없는 빙설 속(氷雪裏)에서 홀로 소리쳐 피는 꽃이 매화밖에 어디 있느냐 합니다."

김용준이 낸 책 '근원수필' 첫 장에 실린 '매화'라는 글의 한 부분이다. 이 글은 정해년(1947) 입춘에 썼고, 석재는 이 그림을 65세가 되던 정묘년(1927)에 그렸다. 만약 시대가 뒤바뀌어 근원의 문장이 먼저고 이 대목을 매화 그림의 찬시로 본다면 서병오의 '노매도'에 무척 잘 어울린다. 비록 석재의 직접 쓴 화제가 그림에 따로 있어서 이런 비유가 가당치는 않지만, 근원이 산문 속에 나타낸 시제로서의 의취가 이보다 더 발휘된 걸작이 없을 듯해서다. 석재는 화가라기보다 모든 서체를 두루 섭렵하여 글씨와 그림뿐 아니라 문장에도 뛰어났던 구한말 영남 제1의 서화가다. 전인적 교양을 갖춘 그런 대가에서가 아니고서는 보기 드문 사의적인 품격을 지닌 길상의 매화도인데 화가의 그림에서는 불가능할 명필이 지닌 활달한 기운과 역량을 느낀다. 그러나 동시에 화가가 아니고서는 도저히 볼 수 없을 뛰어난 형사의 그림이다. 그만큼 사의는 말할 것이 없고 형사적 측면에서도 빼어난 작품이다.

아마도 지금까지 가장 널리 알려진 매화도를 꼽는다면 흔히 조선 중기 어몽룡의 월매도와 조선 말기 조희룡의 홍매도를 들 것이다. 달밤을 배경으로 곧게 뻗어 오른 가지가 인상적인 어몽룡의 묵매도가 지닌 그윽한 풍취나, 격조를 잃지 않으면서도 화려함의 극치를 이루는 새로운 시대 감각의 발화 또는 만개라고까지 할 만한 조희룡의 홍매도 앞에서는 누구라도 감탄을 금치 못한다. 말 그대로 절정에 이른 문화의 꽃들이다. 그러나 석재의 '노매도'는 격정적이거나 거칠지 않은 감정이 고양된 이들 그림과는 달리 서늘한 냉기가 감돌면서 응축되고 절제된 힘에서 나오는 격조와 우아한 흥취가 감탄스럽다.

왼편 아래쪽에서 시작한 한 그루의 매화가 사선 방향으로 위로 뻗어올라 화면을 대각선으로 대담하게 나누는 구성을 바탕으로 하는 노매도는 나선형으로 굽어 돌아간 가지와 짧고 곧게 나온 작은 가지들이 더해져 좌우상하 모든 방향으로 변화와 조화를 이루고 있다. 굵은 줄기에 짙고 옅은 먹으로 수없이 그은 단속적인 필치들은 고목의 거친 등걸을 나타내며 고창한 기운을 표현해 서기가 감돌며 기품에 넘친다. 꽃과 나뭇가지를 묘사할 때의 운필은 몰골법과 구륵법이 구사돼 자연스러우면서도 힘이 있다. 절묘한 선의 꺾임이나 강약의 점을 찍는 필획마다 단호하면서도 간결함이 시흥에 도취한 듯 저절로 몰입되는 순간을 느끼게 한다.

김영동 미술평론가