영남대 박홍규'최재목 교수 '러브 붓다' 전시회

불교와 인도를 주제로 하는 그림 전시회가 19일부터 23일까지 영남대학교 중앙도서관 1층 로비에서 열렸다. '러브 붓다'를 제목으로 박홍규 교수(교양학부)와 최재목 교수(철학과)가 회화 작품 각각 30점씩, 모두 60점을 선보인 것이다. 두 사람의 그림은 여러 면에서 우리의 상식을 깨트렸다.

'러브 붓다'라는 큰 제목 아래 박홍규 교수는 '인도, 델리에서 라다크까지 길 위에서 그림으로 쉬다'를 소주제로 30편의 회화 작품을 전시했다. 박 교수가 7월 한 달간 델리에서 라다크까지 여행하면서 그린 풍경화와 인물화였다.

인도를 다녀온 사람들은 흔히 '인도에서 살고 싶다'고 말한다. 인도인들의 명징한 정신 세계, 맑고 높은 하늘, 느리고 평화로운 일상, 욕심 내지 않음으로써 스스로 부자가 된 사람들이 여행자를 매료시키기 때문이다.

그러나 박 교수의 눈에 비친 인도는 흔히 우리가 생각하는 인도가 아니었다. 그의 그림 속 인도는 칙칙하고 우울하다. 인물들은 모두 삶에 찌들어 있다. 비쩍 마른 노인은 커다란 펩시콜라 광고 간판 아래 쓰러져(누워서가 아니라) 죽기를 기다리는 듯하다. 흡사 자본주의가 발달한 사회의 노숙자를 연상케 한다. 그가 그린 인도의 산은 풀 한포기 없거나 당장이라도 타오를 듯 붉다. 무거운 짐을 진 여인은 힘겹게 걸음을 옮긴다. 청정하던 인도, 풍요로운 정신세계를 간직한 인도가 자본의 물결 속에서 휩쓸려 사라지고 있는 것이다.

박 교수는 말한다.

"인도는 어디나 쓰레기 천지였다. 부자는 집과 사무실, 자동차 등 어디에서나 에어컨을 틀었고, 가난한 자들은 그 에어컨이 쏟아내는 더위를 온몸으로 견디고 있었다. 히말라야의 산중에도 디젤 기름을 때는 차들이 줄지어 올라왔고 깊은 산속에도 매연과 분진, 악취가 진동했다. 인도에 도착하자마자 기침이 시작됐고 나중에는 피가래까지 나왔다. 전자제품으로 무장한 '전가족'은 넘치는 풍요 속에서 어쩔 줄 몰랐고, 몸으로 오염을 견디는 '비전가족'은 말로만 '해피 해피, 노 프라블럼'을 외쳤다. 인도에서 얻은 지독한 기침은 귀국한 후에도 오랫동안 낫지 않았다."

박 교수의 그림에는 이처럼 우울한 인도의 자화상이 고스란히 드러나 있었다.

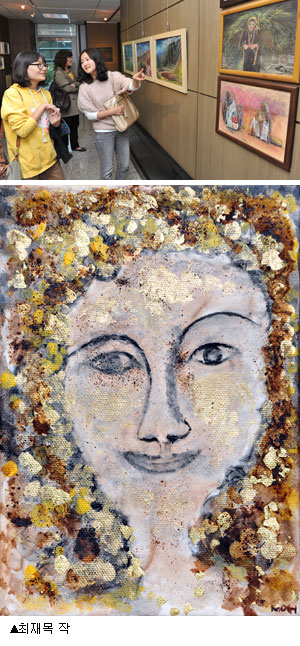

'시를 그리고 그림을 쓰다'라는 소주제로 한 최재목 교수의 그림들은 '불교를 엄숙한 산중의 절에서 여염의 집으로, 과거에서 현대로, 엄격함에서 농담'으로 '모셔온' 느낌이다. 그는 작정하고 달마를 그린 게 아니라 우연히 그리다가 달마를 발견했다고 말한다. 붓이 아니라 이면지에 볼펜으로 쓱쓱 그리거나 양복 입은 반가사유상, 한복 입은 반가사유상, 청바지 입은 반가사유상을 아무렇지 않게 그리고 공개했다. 보이정화차나 매니큐어, 매직, 치약, 스티커 등을 재료로 부처를 그리기도 했다. 보이차로 그린 그림을 물로 씻었지만 지워지지 않아서 얻게 됐다는 그림은 평화롭고 천진난만하기까지 했다.

최 교수는 부처의 얼굴에서 어머니의 얼굴을 찾고, 어머니의 얼굴에서 부처의 얼굴을 찾기도 했다. 그래서 그의 '어머니' 얼굴은 부처님 얼굴이기도 하다. 이 얼굴은 최 교수의 어머니가 좋아하셨던 금색 매니큐어를 주재료로 하고 있는데 이 금색 매니큐어는 부처님의 고결함을 보여주기도 했다.

최재목 교수의 부처님 그림은 그래서, 형식의 파괴이자 현실의 복원이며, 엄숙함의 파괴이자 일상에 대한 경외처럼 보였다.

박홍규, 최재목 교수는 10여년 전 법상 스님의 '남전대장경' 번역을 시도한 이래 뜻을 같이 해오다가 이번에 불교사상을 매개로 전시회를 함께 열었다. 두 교수는 "인문학은 확장성과 융합성, 개방성을 지닌 자유로운 학문이다. 기존의 틀을 깨야 깨우침이 있다"며 "지금까지 각자의 길에서 끊임없이 틀 깨는 시도를 하다 이번에 의기투합했다"고 말했다. 앞으로도 영역의 경계를 허물어 문학과 미술, 음악과 영화 등을 자유롭게 넘나들 것이라고 했다.

조두진기자earful@msnet.co.kr