스페인 페드로 알모도바르 감독의 '그녀에게'(Hable Com Ella·2002년작)를 얼추 열두세번은 본 것 같다. '대부' '닥터 지바고' 등 보고 또 보는 영화들이 많지만 단일 영화로 열번을 넘게 본 것은 '그녀에게'가 처음이다.

마음이 애잔하거나, 창밖으로 비가 추적추적 내려 쓸쓸할 때면 이 영화를 틀어 본다. 줄거리는 이미 훤히 꿰고 있다. 사실 영화 속 이야기가 별스러운 것은 아니다. 혼수 상태에 빠진 두 여자를 사랑하는 두 남자의 절절한 순애보. 어떻게 보면 흔한 멜로다.

그럼에도 이 영화를 자주 보는 것은 영화 전편에 흐르는 감독의 예술적 취향 때문이다. 페드로 알모도바르는 '내 어머니의 모든 것' '하이힐' '욕망의 낮과 밤' 등 여성적 느낌을 섬세한 터치로 그려내는 거장이다. 1980년대만 하더라도 '야한' 영화를 찍는 희한한 감독으로 여겼는데, 어느 순간 거장이 되어 예사롭지 않은 감각을 보여주고 있다.

특히 '그녀에게'는 그의 예술적 안목을 한껏 느낄 수 있는 영화다. 무용, 음악, 단편 영화 등을 영화 속에 보석처럼 박아 영화의 빛깔을 영롱하게 만들었다.

영화 중간쯤에 나오는 브라질 가수 카에타노 벨로소(Caetano Veloso)의 '쿠쿠루쿠쿠 팔로마'는 특히 영화의 심상을 잘 표현하고 있다. 야외에서 피아노를 치며 참으로 애달프게 부른다. '그는 수많은 긴긴 밤, 술로 지새웠네. 잠도 못 이루고, 눈물만 흘렸네. 그 눈물에 담긴 고통, 하늘을 울렸고 숨을 거두는 순간까지 그녀만을 불렀네.' 어느 날 날아든 슬픈 비둘기의 울음을 비련의 여인을 사랑했던 한 남자의 애달픈 영혼으로 그려낸 가사다.

은은한 첼로 선율과 함께 가슴을 저민다. 노래를 듣던 마르코(다리오 그랜디네티)가 혼자 슬쩍 빠져나와 눈물을 흘린다. 너무나 사랑했던 옛 사랑이 떠오르기 때문이다. 노래를 듣다 보면 절로 마르코의 심정이 되어 목구멍이 먹먹해진다. 한 노래의 전곡이 이렇게 영화 속에 배치되는 것은 흔치 않은 일이다. 영화 속 주인공의 감정선을 은유하기 위한 감독의 배려다. 감독이 직접 가수를 설득해 영화 속에 앉혔을 정도였다.

영화 속에서 마르코는 눈물을 참 많이 흘린다. 남자가 흘리지 말아야 할 것을 그는 시시때때로 흘려댄다. 영화가 시작하자마자 공연장에서도 그렇다.

독일 무용가 피나 바우쉬(69)의 '카페 뮐러' 공연이다. '카페 뮐러' 또한 벨로소의 노래처럼 많은 것을 담고 있다.

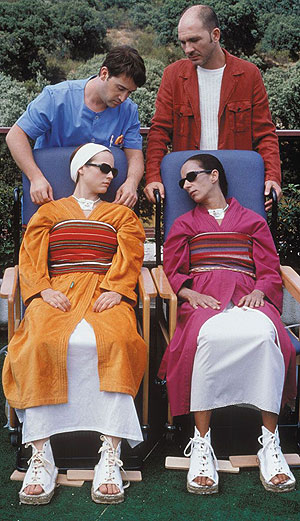

무대 위에는 나무 의자와 탁자가 어지럽게 널려 있다. 헐거운 잠옷을 걸친 두 여자가 나타난다. 마치 몽유병 환자처럼 눈을 감은 채 애처로운 모습으로 무대를 방황한다. 말쑥한 양복 차림의 남자가 그들이 가는 길에 막힌 의자를 치워준다. 어디로 갈지 모르지만, 그녀들이 움직이는 동선에 따라 우당탕탕 길을 열어준다. 그녀들의 앙상한 몸이 육중한 벽을 치다가 무대에 쓰러진다. 한없이 절망스런 모습이다.

피나 바우쉬는 20세기 가장 위대한 무용가 중 한 사람이다. 1973년 부퍼탈 무용단의 예술감독 겸 안무가로 취임한 이후 연극과 무용의 경계를 넘나드는 '탄츠테아터'(Tanztheater 무용극)라는 새로운 장르를 만들었다. 무용 작품에서 연극적인 대사를 구사하고, 무대 장치도 지나치게 추상적인 것을 벗어나 일상 용품들로 구성했다. 무용을 마치 연극처럼 보여줘 관객의 이해를 높인 것이다. 바우쉬의 명성으로 인해 인구 40만의 작은 도시 부퍼탈은 세계적인 도시가 됐다.

1978년 초연된 '카페 뮐러'는 '무용극'의 서막과도 같은 작품이다. 그런데 이 무용극을 보던 마르코가 왜 울까.

'카페 뮐러'는 바우쉬가 유년의 기억을 토대로 만든 무용이다. 그녀의 부모는 제2차 세계대전 당시 독일 졸링겐에서 호텔 겸 바를 운영했다. 당시 네다섯 살이던 바우쉬는 카페 테이블 밑에 기어들어가 사람들을 구경하곤 했다. 독일 패망의 기운이 사람들의 표정에 녹아들어 있었다. 어린 그녀의 눈에 비친 어른들은 화가 나 있거나, 잔뜩 겁에 질려 있었다. 고함을 지르며 의자를 던지는 이들도 있었다. 무엇이 그들을 화나게 만들었을까.

바우쉬는 "그들의 분노와 절망의 감정을 어떤 형태로 그려내고 싶었다"고 말한 적이 있다. 무대 위 여인들은 계속 남자의 팔에 안기고 싶어한다. 그러나 그녀를 받치던 팔은 힘이 없다. 그냥 차가운 바닥에 쓰러질 수밖에 없다.

사랑을 잃고 절망에 빠진 마르코의 느낌이 바로 이러했을 것이다. 바우쉬가 보여주고 싶은 '절망의 잔인함'을 몸으로 느끼고, 눈물을 쏟아낸 것이다.

'카페 뮐러'를 알면 영화가 훨씬 가슴으로 다가온다. 이처럼 페드로 알모도바르는 구구절절한 설명 대신, 영화 속에 등장하는 예술로 주인공의 감정을 대신 표현하고 있다. 얼마나 적절하고, 현명한지 '거장'이란 칭호가 전혀 아깝지 않다. 김중기 객원기자 filmtong@msnet.co.kr