우리나라 떡의 유래는 삼국시대 이전부터 농경사회로 거슬러 올라간다.

삼국시대 이전에 이미 쌀을 비롯한 피·기장·조·수수 와 같은 곡물이 생산 되었고 이들 곡물들이 떡과 연관이 있다.

신석기시대의 유적지인 황해도 봉산 지탑리 유적에서 가루 빻는데 쓰이는 원시적 도구인 칼돌이 발견 되었다. 따라서 우리의 떡은 떡을 찌는데 꼭 필요한 상용도구인 시루의 역사와 같이 한다고 볼 수 있으며 쌀을 찐 다음 절구에서 쳐서 만든 도병류과 상용된 것을 짐작할 수 있다.

삼국 및 통일신라시대로 접어들면서 농사를 권장하는 시책과 함께 본격적인 농경사회가 전개되면서 곡물 생산량이 증대, 쌀 등 곡물을 이용한 떡도 한층 더 다양해졌다. 당시의 떡이 어떤 종류의 것인지 아직까지 밝혀진 것은 없으나 '동서열전'의 백결 선생에 의하면 세모에 이웃에서 떡을 찧는 방아소리가 들리자 가난하여 떡을 치지 못하는 아내의 안타까운 마음을 달래주기 위해서 거문고로 떡방아 소리를 내었다고 한다.

미루어 볼 때 당시 떡메로 떡을 치는 소리로 보아 지금의 흰떡이나 인절미, 절편류 였을 가능성이 높다.

이밖에 삼국유사, 가락국기에는 제향을 모실 때 의 차림 음식으로 기록돼 있다. 조정의 뜻을 받들어 세시마다 술·감주·과실들을 갖춰 제사를 지냈다고 하였다. 이러한 사실들에 미루어 당시의 제사 음식으로 쓰였음을 알수 있다.

고려시대로 접어들면서 떡은 한층 더 발달하였고 상류층이나 세시행사 제사음식으로써 만이 아닌 하나의 별식으로서 일반에 이르기까지 보급되었음을 볼 수 있다.

이렇게 우리 조상들의 지혜와 뛰어난 떡 솜씨는 여러 기록에서 볼 수 있다.

즉 떡을 만들기 위한 곡물을 찔 때 꿀물을 내려서 공기가 고르게 들어가게 하므로서 떡이 고르게 잘 익고 탄력성이 커지며 또한 쉽게 굳지 않는다는 사실을 이미 터득했음을 알려주고 있다.

조선시대로 접어들면서 떡은 혼례·빈례·제례 등 각종 행사와 대·소연회에 필수적인 음식으로 자리 잡았으며 이같은 습속은 전통과 관습으로 오늘날까지 이어져 오고 있다.

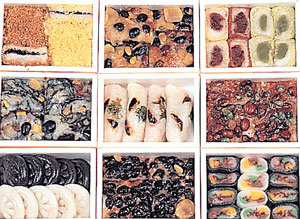

또 떡은 궁중과 반가를 중심으로 더욱 사치스럽게 발전, 조선시대 음식관리 조리서예에 등장하는 떡의 종류만 해도 무려 198가지에 이른다. 떡을 만드는데 사용된 재료도 95가지나 된다.

이렇듯 유구한 역사와 전통성, 토착성 등 성격을 간직해오던 우리나라의 떡은 19세기 말로 접어들면서 한일합병과 36년간 일제 강점기, 그리고 6.25 전쟁 등 급격한 사회변화와 함께 물밀듯이 밀려들어온 서양의 빵에 의해 밀려나기도 했지만 그 문화는 지금까지도 면면히 이어져 오고 있다.

반미영