다방. 달달한 커피와 쌍화탕, 레트로한 음악이 흐르는 공간이 먼저 떠오른다. 젊은이보다는 옛 추억을 찾는 노인들의 장소로 여겨지기도 한다. 그러나 과거 다방의 이미지는 지금과 달랐다.

1950년대 대구, 특히 경상감영공원과 중앙로역 인근 골목에 자리 잡았던 다방은 단순한 찻집이 아니었다. 예술인들이 숨을 고르고, 원고를 펼치고, 책의 탄생을 축하하던 문화의 현장이었다. 이들 다방은 경상감영 바로 옆, 현 수제화 골목 인근에 복작하게 모여 있었다.

◆ 시집·소설집의 데뷔 무대

1950년대 대구의 다방은 책이 처음 세상과 만나는 자리였다. 향촌동에서 예술인들이 먹고 마시고 잠을 청하던 시절, 시집과 소설집의 출판기념회는 자연스럽게 다방에서 열렸다.

'모나미(Mon ami)' 다방은 프랑스어로 '나의 친구'를 뜻하는 이름처럼, 예술인들을 다정히 품어주던 장소였다. 6·25 전쟁 직후, 종군작가단인 문총구국대의 경북지대장을 맡았던 이효상도 그 중 하나다. 이후 국회의장까지 지낸 그는 이곳에서 시집 '바다' 출판기념회를 열었다.

꽃자리다방은 대구 문인의 정신적 지주인 구상 시인과 각별한 인연을 맺은 공간이다. 그의 시 '꽃자리'에서 다방 이름을 땄다. 시집 '초토의 시' 출판기념회도 이곳에서 열렸다. 표지는 그의 친구 이중섭이 그렸다.

살으리다방은 소설가 최인욱의 첫 단편집 '저류' 출판기념회가 열린 곳이다. 당시 그는 공군종군문인단 사무국장을 맡고 있었고, 공군 주관 공연 '날개 춘향전'의 각색을 맡는 등 대구에서 가장 활발히 활동한 문인이었다. 그를 축하하기 위해 아동문학가 마해송, 소설가 최정희 등 많은 작가가 다방으로 모여들었다.

살으리다방은 축하의 장소이자, 문인들의 사랑이 오간 공간이기도 했다. 시인 이호우가 당시 이화여전 출신인 묘령의 여인에게 마음을 품고, 시인 박훈산이 묘령의 여인과 밀담을 나눴다는 일화도 전해진다.

◆ 전쟁 문학의 거점

다방은 단순한 사교 공간이 아니었다. 1951년 5월, 아담다방에서는 '육군종군작가단'이 결성됐다. 이곳에서 문인들은 군가를 만들고, 전쟁의 기록을 문학으로 남기길 다짐했다.이후 종군작가단은 문학지 '전선문학'을 발간하며 전시 문학의 명맥을 이었다.

중앙로역 인근에 있었던 것으로 추정되는 향수다방은 수필가 전숙희가 피란 생활 중 문을 열었다. '고향을 그리워하는 마음'이라는 이름처럼, 이곳에는 고향을 잃고 대구로 도망쳐 온 문인들이 마음을 달래던 곳이었다. 유치환의 '보병과 더불어', 조지훈의 '풀잎단장' 출판기념회가 모두 이곳에서 열렸다.

◆ 단순 단골집? 특별한 의미 부여

2층 찻집이었던 세르팡다방은 김춘수 시인의 단골 공간이었다. 그는 1960년대 경북대와 영남대 교수로 재직하며 이 다방을 자주 찾았다. 김춘수는 다방 주인을 각별히 아꼈다. 찻집을 열도록 권유한 것도 그였고, '뱀'을 뜻하는 프랑스어 '세르팡'이라는 이름 역시 직접 지어주었다. 이 주인을 주인공으로 한 작품까지 펴냈는데, 그 유명한 '수련별곡'이다.

백록다방의 구석에서 화가 이중섭은 그림을 그렸다. 구상은 생활고와 가족 문제로 지친 친구 이중섭에게 대구에 머물 것을 권유했다. 그는 대구역 인근 경복여관에 머물며 개인전을 준비했는데, 이 당시 작업 공간이 바로 백록다방이었다. 담배 은박지 위에 그린 '은지화' 역시 이곳에서 탄생했다.

은다방은 백기만 시인의 삶을 기리는 장소가 됐다. 현진건·이상화와 함께 '거화' 동인을 결성했던 백기만은 대구 근현대 문학의 기둥 역할을 했다. 1950년대 이후에는 '상화와 고월', '씨뿌린 사람들' 등을 펴내며 지역 문화계에 힘을 쏟았다.

그러나 그의 이름은 상대적으로 덜 알려졌다. 뇌졸중으로 투병하던 시절, 동료 문인들은 그의 업적을 기리기 위해 은다방에 모였다. 이곳에서 금성 동인의 회고 시화전을 열었고, 그 수익금으로 금메달을 마련해 백기만 시인에게 '대구시민문화상'을 건넸다.

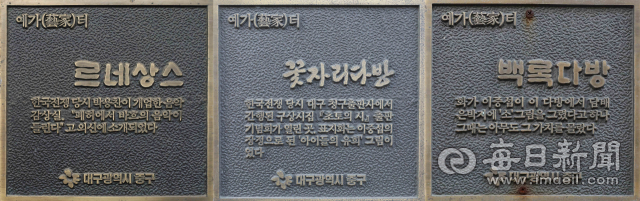

90년대를 거치며 다방들은 하나둘 사라졌고, 지금은 그 자리를 알리는 동판만 남아 있다. 그럼에도 이 골목을 다시 걸어봐야 할 이유는 분명하다. 이곳에서 태어난 책과 시, 그림이 여전히 우리 곁에 남아 있어서다.

이 골목을 걷는 행위는 사라진 다방을 추억하는 것으로 끝나지 않는다. 위기의 시대에도 예술을 품어냈던 골목의 힘과 도시의 기억을 되짚는 일이다.