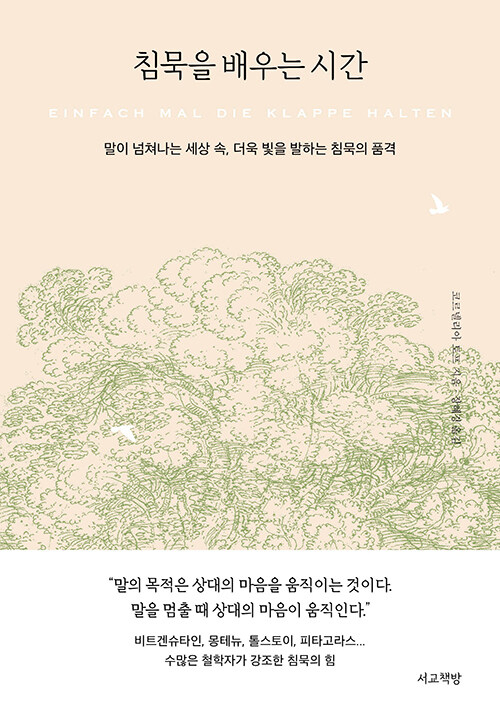

[책] 침묵을 배우는 시간

코르넬리아 토프 지음 / 서교책방 펴냄

"불편하지 않아요? 이런 어색한 침묵. 왜 어색하지 않으려면 수다를 떨어야 할까요? 부탁이 있어요. 화장실 다녀올 테니 얘깃거리 좀 생각해봐요."

쿠엔틴 타란티노 감독의 영화 '펄프 픽션'에서 미아가 자신의 보디가드 빈센트에게 하는 말이다. 사람들은 침묵을 참지 못한다. 어떤 이는 찰나의 적막을 견디지 못해 헛기침이라도 해야 직성이 풀린다. 심지어 클래식 공연장에서도 마찬가지다. 왜 그럴까? 독일 최고의 커뮤니케이션 전문가 코르넬리아 토프는 '침묵을 배우는 시간'에서 말이 넘쳐나는 세상 속 빛을 발하는 침묵의 품격에 관해 얘기한다.

'침묵을 배우는 시간'은 빤하디빤한 자기계발서가 아니다. 쓸데없는 말이 넘쳐나는 세상에서, 똑같은 뉴스를 반복하고, 스마트폰은 쉬지 않고 울려대는 일상에서 정말로 필요한 것은 침묵이라고 선언함과 동시에, 침묵을 통해 말의 무게를 싣는 법을 알려주는 기술서에 가깝다.

경영자는 "내 의중을 이해하는 직원이 없어요"라고 불만을 털어놓고 부모는 아이에게 "몇 번을 말해야 알아들어?"라는 말을 입에 달고 산다. 책은 바로 이게 문제라고 꼬집는다. 아들이 방 청소를 미루고 TV 앞에 앉아 있는 건 당신이 수십 번도 더 말했기 때문이라고. 침묵을 모르기 때문에 벌어지는 일이라는 것이다. 저자는 독일 작가 한스 카로사의 명언 "잘 알면 세 마디로 족하다. 잘 모르면 서른 마디가 필요한 법이다."를 앞세워 우리의 정치가와 상사와 방송인과 부모와 교사가 놀라울 정도로 무지하다는 걸 증명한다.

코르넬리아에 따르면 사람들은 말을 잘하는 사람보다 말을 잘 들어주는 사람을 좋아한다. "베스트 프렌드는 어떤 사람인가? 멋진 조언을 해주는 친구? 그렇게 대답하는 사람은 거의 없다. 대부분은 이렇게 대답한다. '내 말을 잘 들어주는 친구요.' 우리는 떠들어대는 사람이 아니라 내 말에 귀를 기울여주는 사람을 원한다."

그렇다면 왜 사람들은 입을 다물지 못할까? 다시 말해 어떻게 침묵에 가까이 갈 수 있을까, 라는 물음에 저자는 "말하는 자가 통제한다는 착각을 버려야 한다"고 답한다. 회사의 예를 들면 상사가 직원에게 의견을 물어도 1분만 지나면 슬슬 한 마디씩 덧붙이다가 본격적인 연설을 늘어놓기 시작한다는 것. 어떤 조직도 비슷하지 않나? 본부장 회장 이사장입네 하고는 자기를 내세우고 싶어 입이 근질근질하다는 얘기다. 이유는 '말'과 '통제'를 구분하지 못해서다. 계속 떠들어야 통제력을 쥐는 거라고 생각하기 때문이다. 저자는 말한다. 그런 사람은 통제력이 없다고, 있어봐야 쥐꼬리만큼?

"말을 배우는 데는 2년이 걸리지만, 침묵을 배우는 데는 평생이 걸린다"던 헤밍웨이의 말은 참이다. 말을 해야 한다는 강박에서 벗어나고 침묵이 어색하다는 고정관념을 버릴 때 외려 내게 힘이 생기고 정제된 말의 가치가 높아진다. 총 9장으로 구성된 책은 침묵도 소통의 방식이라고 말한다. 비울수록 커지는 원리와 상대의 마음을 움직이는 법을 제시하면서 행복은 고요한 순간에 찾아온다는 깨달음의 길로 이끈다.

생판 모르는 사람과 단둘이 엘리베이터에 탑승할 때가 있다. 정적 사이를 흐르는 어색한 침묵은 견디기 힘들다. 그렇다고 말을 거는 건 더 이상하다. 몸을 움직이는 것만으로 오해받을 수 있는 세상이다. 그러니 죽었다, 하고 입 다물고 갈 수밖에. 역시, 침묵이 답이다.

영화평론가