1900년대 조선 최고 부잣집 아들…3·1운동 민족 대표 오세창의 영향

'문화가 곧 독립운동' 신념 키워내…韓 최초 사립미술관 '보화관' 세워

훈민정음 해례본 등 귀한 보물 가득

◆문화로 나라를 지킨 사람, 그리고 대구

문화는 단순한 장식이 아니다. 한 사회의 정체성을 규정하고, 민족의 얼을 보존하며, 역사의 연속성을 보장하는 힘이다. 일제강점기라는 암울한 시기, 나라를 지키는 방법은 총칼만이 아니었다. 빼앗기고 유출된 문화재를 되찾고 보존하는 것 역시 또 하나의 독립운동이었다.

그 중심에는 '간송 전형필(澗松 全鎣弼)'이 있었다. 그는 스승 위창 오세창에게서 '문화보국(文化保國)'의 정신을 배우고, 이를 평생 실천했다. 그리고 오늘날, 그 정신은 대구간송미술관으로 계승되고 있다. 국채보상운동의 도시 대구와 간송의 만남은 경제와 문화의 자주성을 함께 일깨우는 역사적 합류점이라 할 수 있다.

◆간송 전형필, 하늘이 내린 부자, 문화에 바친 삶

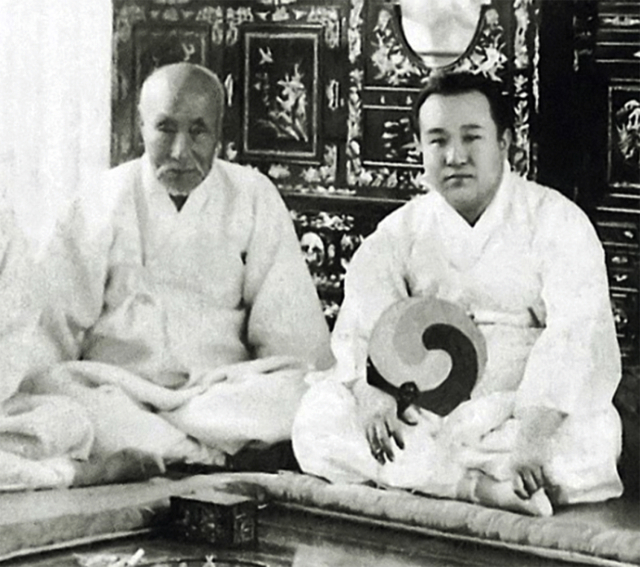

1906년 서울 종로에서 태어난 전형필의 집안은 당시 조선에서 손꼽히는 부잣집이었다. 그는 24세의 젊은 나이에 연간 200만 석의 쌀을 수확할 수 있는 800만 평 토지에 달하는 재산을 물려받았으나 그 부를 사치나 권력에 쓰지 않고 나라의 문화를 지키는 일에 썼다. 간송의 인생을 바꾼 사람은 바로 위창 오세창이었다.

3·1운동 민족대표 33인 중 한 명인 오세창은 '문화는 나라의 정체성을 지키는 최후의 보루'라 가르쳤다. 간송이라는 호 또한 오세창이 지어준 것으로, 산골짜기 맑은 물과 푸른 소나무를 뜻한다. 와세다대학 법학부를 졸업한 그는 변호사나 판사의 길을 걷는 대신, '문화재를 지키는 것이 곧 독립운동'이라는 신념을 택했다. 일제가 조선어와 성씨까지 말살하려 하던 시기, 그는 문화재를 수집하고 보존함으로써 민족의 정체성을 지켜냈다.

◆보화각과 간송미술관, 최초의 사립미술관

1938년, 간송은 서울 성북동에 '빛나는 보배를 간직한 집'이라는 뜻을 가진 '보화각(葆華閣)'을 세웠다. 일제가 민족문화 말살정책을 강화하던 시기에, 보화각은 우리 문화유산을 보존하고 연구하는 성역이자 독립운동의 전초기지였다. 1966년, 간송 서거 4년 후 보화각은 '간송미술관'으로 개칭되었다.

한국 최초의 근대식 사립미술관인 간송미술관은 이렇게 탄생했다. 1971년 진경산수화의 대가 '겸재 정선전(展)'을 시작으로 간송 콘텐츠가 일반에 공개되었다. 봄·가을 2회에 걸쳐 두 차례씩 정기전으로 개최되는 형태였다. 전시는 짧은 기간 동안 열렸기 때문에 매년 많은 사람이 몰려들어 미술관 주변 골목까지 긴 줄이 이어져서 그야말로 '헬 게이트(Hell Gate)'라 불렸다.

◆간송 컬렉션의 일화들, '귀한 것은 귀하게'

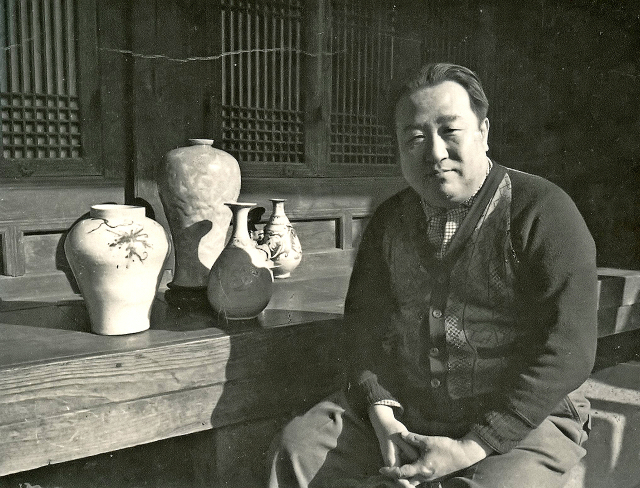

간송 전형필은 일제강점기에 일본 등 해외로 유출되거나 소실될 뻔했던 우리 민족의 수준 높은 문화유산 수천여 점을 어려운 역경을 뚫고 많은 재산을 들여 수집했다. 간송이 수집한 우리 문화유산에는 수많은 일화가 담겨 있는데 아주 극적인 사연을 담고 있는 작품이 많다.

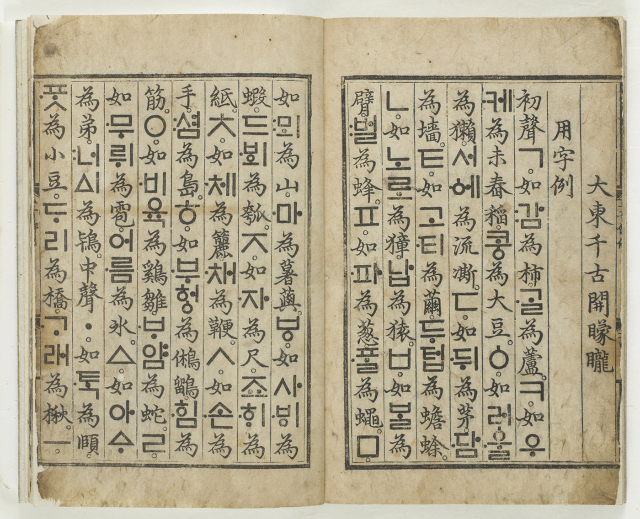

그중에 하나가 한글 창제 목적과 원리를 명확히 밝힌 '훈민정음 해례본(解例本)'이다. 이른바 '간송본' 또는 안동에서 발견되어 '안동본'으로 불리는 훈민정음 해례본은 한글의 음운 체계 및 사용법 등을 알리기 위해 만들어진 훈민정음 해설서다. 1943년, 간송이 훈민정음 해례본을 수집할 때 소유주가 부른 값은 1,000원이었다. 당시 천원은 서울 북촌의 기와집 한 채 값에 해당하는 거액이었다.

그런데 간송은 '귀한 물건은 제값을 받아야 한다'라고 하며 요구한 액수의 열 배인 10,000원에다가 소개해 준 거간에게 별도의 사례금으로 1,000원을 더 주었다. 그러니까 제시받은 액수의 11배에 해당하는 11,000원에 수집한 것이다. 당시 기와집 11채 값이다. 6·25전쟁 때 어쩔 수 없이 많은 문화유산을 두고 피난을 가야 했는데, 훈민정음 해례본만은 오동나무 상자에 넣어서 가지고 떠났다고 한다. 이런 이유로 일제강점기 민족말살정책 속에서도 국보인 훈민정음 해례본은 잘 보존되어 그 가치를 전 세계와 함께 나누고 있다.

그리고 고려 상감청자를 대표하는 '청자 상감운학문 매병(靑磁象嵌雲鶴文梅甁)'에도 의미 있는 일화가 있다. 청자 상감운학문 매병은 상감 기법을 이용하여 병의 표면에 천 마리 학이 구름을 뚫고 하늘을 향해 날갯짓하는 모습을 새겨 넣은 고려청자다. 간송은 일본 수장가로부터 이 청자를 2만 원에 매입했다. 이후 일본인이 두 배 가격을 제시했으나, '이보다 더 훌륭한 자기를 가져오면 생각해 보겠다'라며 한마디로 거절했다. 이는 돈이 아니라 가치를 따지는 그의 철학을 보여준다.

정선의 '해악전신첩' 일화도 유명하다. 친일파 송병준의 집 머슴이 화첩을 군불로 쓰려던 것을 골동상 장형수가 20원에 건져냈다. 이후 간송은 이를 무려 1,500원에 인수했다. 덕분에 금강산 연구의 귀중한 자료가 오늘날까지 전해진다. 한국민족미술연구소 최완수 소장은 '간송이 아니었다면 한국 민족문화의 우수성을 증명할 방법이 없었을 것'이라고 했다.

◆대구와 간송의 만남, 국채보상운동과 문화보국 정신

1907년, 대구에서 주도한 국채보상운동은 일제가 강제로 떠안긴 1,300만 원의 빚을 국민 스스로 갚아 나라를 지키고자 한 운동이었다. 대구시민들은 금비녀를 내놓고, 담배를 끊으며 나라를 살리고자 했다. 경제적 자주를 지키려 했던 대구의 정신은, 문화적 자주를 지키려 했던 간송의 정신과 맞닿아 있다. 따라서 대구간송미술관 건립은 단순한 지역 확장이 아니라, 민족자주정신의 만남이다.

◆대구간송미술관, 새로운 문화 플랫폼

2024년 9월 3일 대구 수성구 삼덕동에 문을 연 대구간송미술관은 부지 2만 4천㎡, 연면적 8천㎡로 서울관의 10배 규모다. 대구대공원 내 위치하여 자연과 건축의 조화를 구현하며, 도시의 새로운 랜드마크가 되고 있다. 대구간송미술관은 상설전시와 기획전, 개방형 수장고, 수리복원 프로그램 등을 운영하며, 연구와 교육을 아우르고 있다.

개관 1년이 지난 시점에서 대구간송미술관을 방문한 관람객이 무려 40만 명을 넘었다. 이중 대구가 아닌 타 지역에서 방문한 관람객이 전체의 48% 이상으로 집계됐다. 또한 관람객의 33%가 대구미술관과 수성못 등 인근 관광지도 함께 이용한 것으로 분석됨으로써 지역 문화관광 및 경제 활성화에 상당한 파급효과를 창출하였다.

또 대구간송미술관이 보유한 지류문화유산 수리복원 전문성을 지역 사회에 발휘한 사례도 있다. 대구간송미술관은 대구시와 대구미술관, 일반시민 등의 소장자료 중 손상 상태가 심각한 자료들에 대해서 실시한 수리, 복원 지원프로그램을 실시하였고, 이는 미술관이 지역과 상생 구도를 강화하는 좋은 사례로 남는다. 앞으로도 이와 같은 프로그램을 통해 시민 문화향유, 도시 문화진흥, 일자리 창출 등에 다양한 효과 창출이 이어져야 한다.

간송 전형필은 단순히 수집가가 아니었다. 그는 문화재를 지켜내는 일이 곧 나라를 지키는 길임을 몸소 보여준 문화독립운동가였다. 오늘날 그 정신은 대구간송미술관을 통해 계승되고 있다. 대구가 간송을 품은 것은 우연이 아니다. 국채보상운동의 도시 대구와 문화보국의 정신이 하나 되어, 대한민국 문화사의 새로운 이정표를 세운 것이다.

대구간송미술관은 단순히 고미술을 전시하는 공간이 아니라 한국 시각예술의 과거와 현재를 잇고 있다. 한국의 혼과 미를 세계에 알리는 창이자, 미래 문화교류를 선도하는 진정한 의미의 문화 플랫폼이 되어야 할 것이다.

오동욱 대구정책연구원 선임연구위원