대구의 미술사 연구자

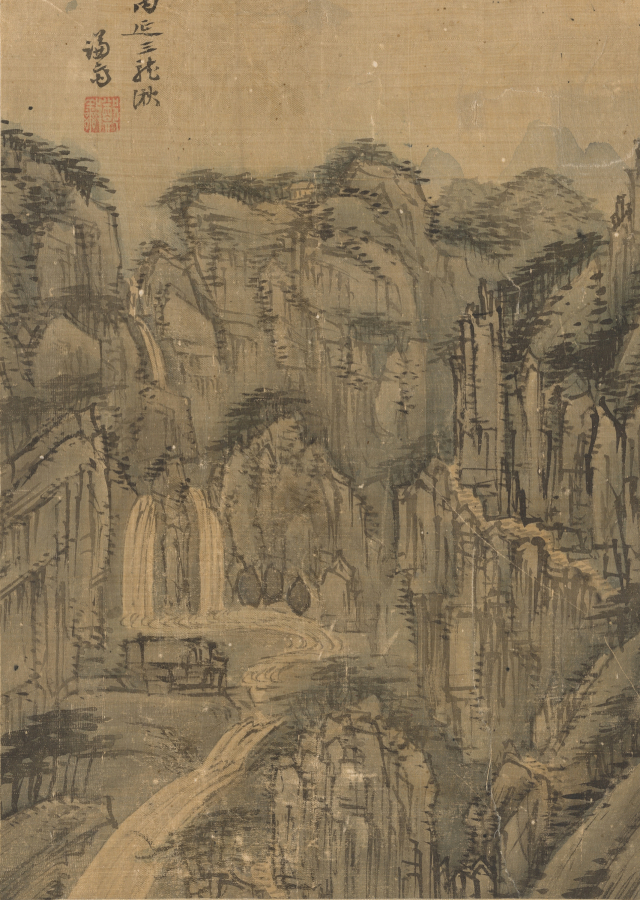

겸재 정선이 경북 포항 내연산의 삼용추 폭포를 그린 '내연삼용추도'이다. 동해 바다와 계곡, 산이 모두 있는 포항의 명소 중에서도 으뜸으로 꼽힌 내연산이다. 정선은 1733년 경상도 청하현감으로 발령받아 재직할 때 이곳을 찾았고 그림으로 남겼다. 리움미술관에도 한 폭이 전한다. 내연산은 해발 710m 정도로 높지 않지만 병풍암, 문수암, 삼구석(三龜石), 삼동석(三動石), 비하대(飛下臺). 학소대(鶴巢臺) 등 잘생긴 바위가 즐비하고 폭포도 장관이다. 영남의 금강산, 소금강으로 불린 명산이다.

10㎞가 넘는 내연골은 이름이 있는 폭포만 해도 12개다. 정선은 12폭포 중에서도 삼용추로 꼽힌 절경인 연산폭포, 관음폭포, 무풍폭포를 그렸다. 그러나 실제로 이렇게 한눈에 다 보이지는 않는다. '내연삼용추도'는 현장의 사생이라기보다 직접 가봐서 알고 있는 삼용추를 총합한 회화적 재구성이다. 용추는 용소와 같은 말로 폭포수가 떨어지는 물웅덩이다. 용이 아무데서나 살지는 않으니까 깊고 영험한 소(沼)가 있는 폭포를 용추폭포라고 했다. 남산이 곳곳에 있듯 용추폭포도 전국 여러 곳에 있다.

'내연삼용추'로 여기가 어디인지를 써넣은 바로 아래쪽에 있는 제일 위의 폭포가 가장 크고 웅장한 연산폭포다. 연산폭포 주변의 바위는 이곳을 탐승한 사람들이 각공(刻工)을 시켜 자신의 이름을 새겨 넣은 천연의 방명록(芳名錄)이다. 무려 300여 명의 이름이 있어 명소임을 증명한다.

청하현감 정선이 삼용추를 찾았다면 분명 이곳에 이름을 남겼을 것이라고 생각한 간송미술관 최완수 선생은 연산폭포의 바위 각자(刻字)를 조사했고 1980년 '갑인추(甲寅秋) 정선(鄭敾)'으로 새겨진 정선의 이름을 찾아냈다. 갑인년인 1734년 가을 어느 날 겸재 선생은 여기에 왔던 것이다.

포항 청하에서 내연산에 '방명'을 남긴 갑인년은 정선의 대표작으로 꼽히는 기념비적인 대작 국보 '금강전도'에도 '갑인동제(甲寅冬題)'라고 나온다. 정선은 59세인 갑인년 가을에 내연산을 답사했고, 겨울에 '금강전도'를 그린 것으로 추정된다. '금강전도'와 '내연삼용추도'는 장소와 크기는 다르지만 산수의 기세가 압도적인 작품이다. 정선의 진경산수는 대부분 그림 속에 특유의 갓 쓰고 도포 입은 조선 선비와 동자가 나오는데 이 두 작품은 모두 점경인물이 없다. 자연 자체의 압도적 존재감에 대한 경외심 때문일 것 같다.

정선의 이웃사촌인 문인화가 관아재 조영석은 정선의 산 그리는 법, 물 그리는 법은 우리나라 산과 물의 형태를 직접 파악한데서 나왔다고 하며 내금강, 외금강을 두루 드나든 것과 영남의 명승지를 체험한 사실을 특히 언급했다. 기암의 골기와 무성한 수림, 폭포의 조화가 빼어난 영남의 금강산에 와보니 가슴속에 언제나 있던 금강산의 진면목이 더욱 확연해진 것일까?

대구의 미술사 연구자