국난 극복·한민족 정체성…국가 발전의 표본 '고구려 정신'

동아시아에서 700년 넘긴 강국…영토·경제력·군사·문화 우수

'민족 위기 극복·좋은 나라' 표본…원조선·부여 계승 표방한 민족

주몽, 조선 정치·문화 이어받고 주변 소국 수복해 옛 체계 복원

漢 잔재 격퇴, 요동·요서로 진격…영토 확장 '큰 나라 이룩'에 더해

잃어버린 역사와 자존심 회복

◆'고구리즘', 고구려(koguryo) + 이즘(ism)

내가 2005년부터 사용한 용어이다.

나는 우리나라가 '큰나라'가 되길 바란다. 내가 생각하는 '큰나라'는 왕이나 황제가 절대권력을 휘두르고, 백성들은 굴종하거나 적당하게 자유를 양보하면서 호의호식하고, 거대한 건축물과 화려한 문화들이 번창하는 그런 류의 나라가 아니다. 마음이 넓은 나라, 아름다운 나라, 편안한 나라, 그리고 자유 의지를 갖고 살아가는 나라이다.

그런데 고구려는 700년 이상을 동아시아 세계에서 강국으로 존재했다. 서북쪽에는 세계 최강의 군사력을 보유한 유목민족들이, 북쪽과 서쪽에는 친척 지간인 선비족들과 거란족들이 있고, 북동쪽의 웅대한 숲 속에는 말갈인들이있었다. 서남쪽에는 세계 최고의 정치력, 경제력, 문화력을 가진 중국 세력들이 있었다. 남쪽에는 간간히 긴장을 유발시키는 백제, 신라가 있었고, 심지어는 왜도 있었다.

고구려가 존재한 700년 동안 동아시아 세계에서는 수십 개의 나라들이 멸망하고 탄생했다. 그런데 고구려는 중만주 지역에서 내려온 이주 정권으로서, 첫 터는 3세기 중반의 중국 기록(삼국지)처럼 농토가 풍부하지 못하고, 기후도 온화한 편은 아니었다. 하지만 4세기 말에는 넓은 영토, 풍부한 경제력, 모든 나라가 인정했던 강한 군사력, 그리고 다양한 생태, 종족, 언어, 신앙, 생활방식, 예술과 문화가 뛰어난 성공한 나라였다.

나는 현재 한민족과 처한 상황을 해석하고, 위기를 극복하고, 큰 나라 좋은 세상을 고민하면서 고구려를 모델로 삼았다. 개인에게도 삶의 모델이 필요하듯, 민족과 국가, 그리고 인류 문명 전체에도 참고할 만한 '실체'가 존재해야 하기 때문이다.

고구려는 우리가 회복하고 확립해야 할 '정체성'의 모델이다. 잔존한 사대주의, 주변부 의식, 뿌리에 대한 오해 등을 해소시켜 준다. 자긍심과 역동적인 '자유의지'(free will)의 원천이고, 오랫동안 숨겨져 왔던 자신감을 불러 일으킨다. 고구려는 민족의 미래전략을 찾는 국가발전 모델이다. 고구려는 격렬한 동아시아 세계의 한 복판에서 등거리 외교, 중핵조정 역할 등을 이용해 정치 외교 군사적으로 성공했다. 따라서 현재 한민족이 처한 복잡한 상황을 분석하고, 실현해야 하는데 유효한 모델이다. 또 하나 고구려는 이 시대 한민족이 추구하는 문화모델로서의 가치이다. 오랫동안 소극적이고, 비개방적인 체제를 유지해왔던 우리는 급하게 '세계화', '다양성', '다문화'라는 상황을 국내외적으로 맞이하는 중이다. 그런데 고구려는 복잡한 국제질서와 외래문화, 다양한 생태환경 속에서 다양한 종족들을 포용하는 '다종적적 국가', '다문화 국가'로서 성공했다.

그렇다면 고구려인들을 하나로 묶고, 효율적으로 국가를 운영하는 방식, 활용한 정치논리, 사회논리, 사상(thought), 종교(religion)의 역할을 한 '이즘'(ism)이 있어야 한다. 나는 그 것을 '고구리즘'(kogurism)으로 체계화시켰고, 그 것들을 현실에 맞게 구체화시키는 일이 내가 고구려를 공부해온 이유 가운데 하나이다.

◆고구려 사상의 구현

한 나라가 강대국 또는 성공한 나라가 되는 것은 관념이나 구호가 아니다. 구성원들의 자질과 함께 불굴의 용기, 그리고 몇 가지 조건들이 필요하다. 팽창과 방어에 적합한 지정학적 환경, 적절한 인구와 자원, 기술력과 산업, 물류망의 발달 등의 지경학적 조건, 주변과의 교류, 질 높은 성품들과 내부의 창조능력 등 지문화적 조건이다. 이러한 조건들은 출발부터 갖춰진 것이 아니다. 모든 구성원들이 오랜 세월 역사를 운영하면서 실패와 좌절을 겪어가면서 결국은 달성하는 것이다.

그렇다면 고구려는 관념적이고 선언적이 아니라 사실과 현상을 구체적이고, 정확하게 알 필요가 있다. 정치제도나 권력 투쟁, 영토의 크기, 문화재 등의 지엽적인 문제도 좋지만, 그 근거가 되는 본질을 이해하는 일이 필요하다. 즉 그들의 구체적인 삶, 어떤 명분을 갖고 건국했는지, 어떻게 초기 단계를 극복했는지 등에 대한 존재 이유, 다른 국가들과 벌인 경쟁과 갈등, 실존을 위협받고 나서의 절망감, 극복한 후의 환희와 자긍심 등이다.

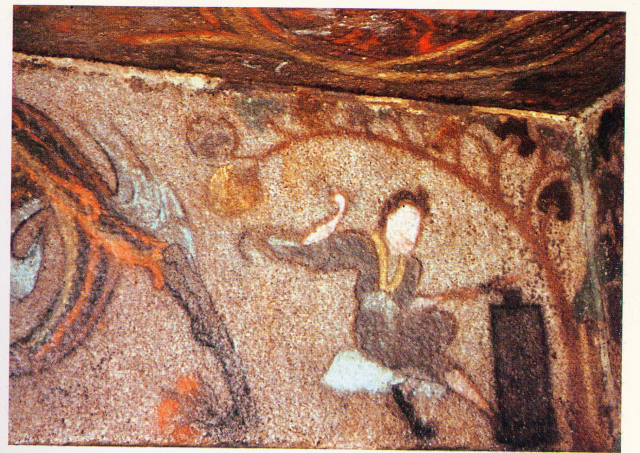

예를 들면 고구려의 건국신화를 역사적인 사실을 반영하는 것으로 보면서 '민족논리' 또는 고구려 사상의 구현으로 보는 것이다. 광개토태왕비도 단순하게 기념비나 공적비가 아니라 건국한 목적과 존재가치를 구현한 후손들이 조상들에게 고마워하고, 동아시아 세계에 선언하면서, 나아가 미래를 위한 멧세지를 한 번에 담은 신령석이라고 본다. 장군총도 단순한 왕의 무덤이 아니라 고구려인들의 조상신앙과 미, 논리체계를 표현한 신령스러운 신전으로 본다. 100여 개가 남은 벽화들도 '미'라는 예술적인 관점 뿐만 아니라 역사와 사상을 반영하고, 유라시아 세계와의 교류 등을 알려주는 지표로서 해석하는 것이다.

그 뿐만이 아니다. 초원을 달리는 기마군단과 강과 바다를 항해하는 수군들의 활동을 구체적으로 규명하고, 그 것들의 군사·정치적인 역할은 물론이지만 '역동성'(mobility)이라는 문화의 성격에 끼친 영향도 아울러 찾는 것이다. 만주 일대와 한반도에 실처럼 뻗은 강들과 발해만 등 해양을 활용하여 광범위한 구축한 교통망과 무역활동, 어업 등의 산업발달이라는 경제적인 관점에서 재해석하는 일이다. 또한 고구려의 자랑거리인 산성이 단순한 군사공간이 아니며, 풍수를 활용하여 혈(穴)자리를 선택했을 뿐만 아니라 백성들과 더불어 생존하는 목적을 갖고 만들어진 독특한 구조이며 미 의식을 표현한 것으로 다시 보는 것이다.

또한 놀랄만한 무기들과 생산도구들을 통해서 고구려가 발전시킨 기술력의 우수성을 확인하고, 광업과 제련업 등의 산업이 발달했음을 확인한다. 고구려가 벌인 전쟁들, 특히 수나라 당나라와 벌인 전쟁을 단순한 영토팽창이나 방어전이 아니라 동부 유라시아와 연동돼서 동아시아의 패권과 무역권을 둘러싸고 벌어진 국제대전으로 평가한다. 나아가 대전쟁의 소용돌이로 뛰어드는 놀랄만한 용기와 자유의지를 고수하는 장엄함, 끝내는 역사의 섭리를 좇아 생을 마감하는 그들의 세계관을 알아야 한다.

◆고구려 정체성의 핵심은?

이런 관점을 갖고 우선 근본이 되는 '정체성'의 핵심을 살펴본다.

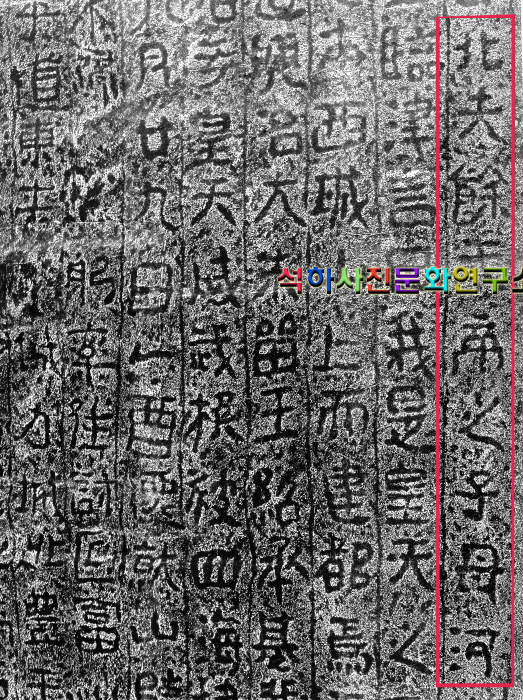

고구려인들은 어떤 명분과 사명감을 갖고 나라를 세웠는지, 어떻게 취약한 초기국가 기간을 보냈는지 등 성장과정 등이 중요하다. 고려 중기에 쓰여진 '삼국사기'보다 훨씬 신뢰감이 있고, 시대가 오랜 것은 '광개토태왕릉비'와 몇 개의 금석문들, 벽화, 글씨 등 고구려인들이 직접 기록한 것들이다. 높이가 6.4m에 달하는 신령석인 광개토태왕릉비의 첫머리에눈 고구려인들이 '정체성'을 이렇게 기록하였다.

'북부여에서 비롯되었으며 천제의 아들이며 어머니는 물신인 하백이 따님이시다'(--出自北夫餘天帝之子母河伯女郞--). 또 태왕이 생존했을 때 만들어진 국내성의 동쪽, 압록강 물소리가 들리는 들판에 있는 '모두루묘'(염모묘라고도 부른다)의 안에서 발견된 묘지석에는 '하백의 자손이며 해와 달의 아들인 추모성왕은 원래 북부여에서 나왔다'(--河伯之孫 日月之子 鄒牟聖王 元出北夫餘).

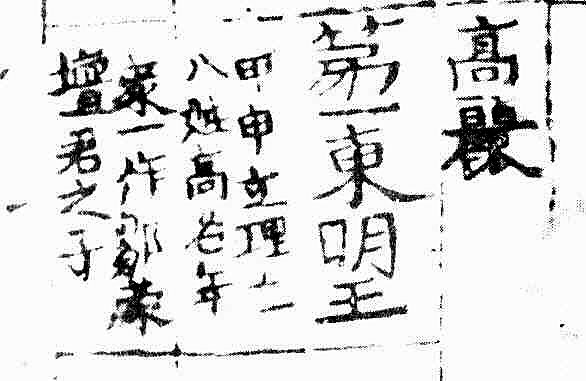

'삼국사기', '삼국유사'에도 동명은 동부여에서 나왔다고 되어 있다. 중국측의 '위서', '주서', '수서', '북사' 고구려조에서도 부여를 계승했음을 기록했다. 고구려인들은 부여가 자신들의 근본이고, '부여 정통성'을 주장하였다. 그런데 고구려는 자신들의 정체성을 부여보다 더 먼저이고, 더 뿌리 국가인 '조선' 즉 원(proto)조선에도 두었다. '삼국유사' 의 첫머리인 '왕력편'에는 추모를 단군의 아들(朱蒙…鄒蒙 壇君之子)이라고 기록했다. 또한 '단군기'를 인용하면서 단군이 비서갑의 딸과 결혼하여 부루를 낳았음을 밝혀 단군이 곧 해모수라는 인식을 보인다.

고려 후기에 이승휴는 '제왕운기'에서 신라·고례·남북옥저·동북부여·예맥이 다 단군의 자손이라고 기술했다(故尸羅 高禮 南北沃沮 東北扶餘 穢與貊皆檀君之壽也). 이때 '고례'는 물론 고구려를 가리키는 말이다. 이렇게 여러 부분에서 고구려와 단군과의 계승성을 주장하고 있다. 한편 중국 측의 사료인 '후한서' 예전도 "고구려·옥저·예 등은 다 조선 땅에 있다(濊及沃沮 句驪本皆朝鮮之地也)"라고 기록했다. 이렇게 건국신화 등의 기록들, 금석문과 후대의 기록, 무덤 양식이나 문화, 또 중국인들의 기록들을 종합적으로 보면 고구려는 부여와 함께 (원)조선 계승성도 표방한 것이다.

조선의 마지막 단계인 위만조선은 남만주 일대와 황해 북부의 세력권과 무역권을 두고 흉노의 지배에서 벗어나 강대국으로 발돋음하는 한나라와 전쟁을 벌였다. 이 '조한(朝漢) 전쟁'은 1년 동안 지속됐지만 결국 기원 전 108년에 위만조선의 패배와 붕괴로 끝났다. 그 터에 뿌리박고 살았던 백성들은 죽거나 포로로 끌려갔고, 일부는 남쪽으로 탈출해서 한반도에서 문화가 발전하는데 역할을 담당했다. 하지만 나머지는 망국의 백성으로서 그 터에서 살고 있었다. 그런데 예측했던 대로 세월이 얼마 안가서 한나라는 혼란이 발생하고 국력이 약해지면서 조선의 옛 땅을 유지하거나 간섭할 능력이 없어져 갔다. 군현은 폐지되거나, 자기나라 가까이로 이동하였고, 통제력도 약화되었다. 결국 한나라는 멸망하고 혼란기를 거쳐 후한이 성립됐다.

이러한 정치적인 격변기 속에서 조선의 유민들은 두만강 하구에서부터 요하 유역에 이르기까지 곳곳에서 나타나 한나라에 저항하면서 국가의 꼴을 갖추어갔다. 소위 '조선 後(post)질서'가 형성되었다. 이 질서에 속한 대부분의 소국들은 조선을 계승함으로서 건국의 정통성을 확보하려는 명분이 필요했고, 실제로도 그러한 의도가 강했다. 이러한 소국들 가운데 건국된 대표적인 나라가 고구려이다. 건국자인 추모(주몽)는 부여를 기반으로 했지만 이러한 시대상황도 고려하여 조선을 정치적·문화적으로 계승한다는 국가의 목표를 세웠다. 이러한 원조선 계승성은 이러한 시대상황을 고려한다면 건국과 발전의 명분과 힘의 원천이었으며, 국시(國是)였을 것이다. 다른 소국들도 유사했을 것이다.

'삼국사기'에는 추모가 건국하자마자 주변의 나라들을 복속시키는 내용들이 있다. 기원전 36년. 비류국의 송양이 나라를 들어 항복해오니, 그 땅을 다물도(多勿都)로 삼았다. '다물은 고구려 말로 옛 땅(구토)을 수복한다(多勿麗語謂復舊土)'라고 썼다. 즉 옛 질서와 체제를 회복한다는 의미이다. 동일한 내용이 고려 후기에 이규보가 고구려의 역사와 신화, 사상을 쓴 '동국이상국집'에도 실려있다. 추모는 이어서 백두산 주변에 있는 소국인 행인국, 동해 근처 또는 연해주에 있었던 북옥저 등을 복속시켰다. 추모의 뒤를 이은 임금들도 양맥·개마·구다·동옥저·갈사·조나·주나 등 크고 작은 소국들을 병합하였다. 일종의 통일전쟁이다. 또한 한나라가 남겨둔 잔재 세력들을 조선의 땅에서 몰아내고, 요동지역과 요서지역으로 진격하면서 영토를 넓혔다.

5대 모본왕은 AD 49년에 파견한 기마군단들은 요하를 지나 현재 베이징 근처인 북평·어양·상곡·태원 등 화북 일대를 공격하였다. 이어 6대 태조대왕은 요서지역을 공략하고 10성을 쌓았다. 물론 이러한 정복활동은 영토를 넓혀서 나라를 크게 하려는 현실적인 목적이 크다. 하지만 그와 함께 역사에서 사라진 조선 땅, 잃어버리고 상처난 자존심을 회복하는 명분과 목적도 있었다.

역사학자·우즈베키스탄 사마르칸트대 교수