소론 완전히 몰락 후 정권 잡은 노론…세자에 적대-우호 세력으로 갈라져

하층민 출신 나경언, 세자 잘못 고변…노론 이간질에 영조 불신 더욱 커져

◆소론 멸종 이후 정계 개편: 세자 제거의 공범들

을해옥사로 소론은 말그대로 전멸되었다. 영조의 소론 중용 탕평은 이제 그 명분만이라도 유지 할 수 없게되었다. 자연스럽게 노론들이 정권을 독점하는 정계 개편이 뒤따르는 수순으로 이어졌다.

정권을 독점하게 되자 노론안의 각 계파가 권력을 다투는 근거지로 떠올랐다. 즉, 소론 중용 탕평책이 작동할 때는 한 몸처럼 움직이던 노론들이 소론이 전멸하자 이제 노론안의 당권을 두고 각 계파가 격돌하는 양상으로 정계가 개편되기 시작했다는 뜻이다.

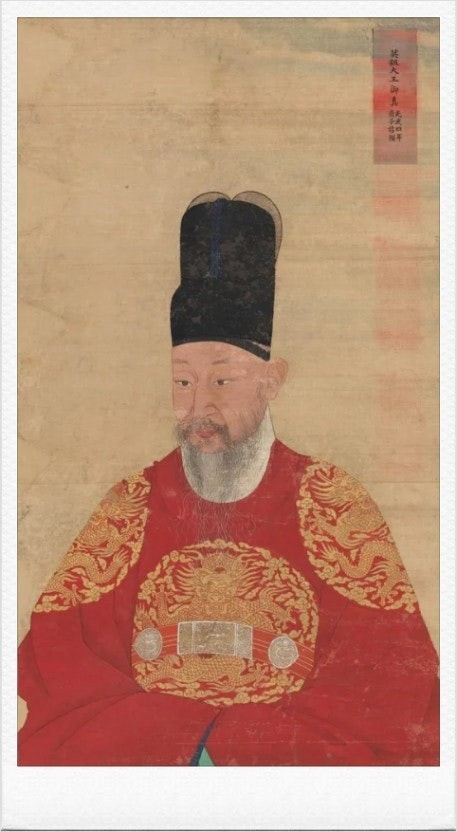

노론은 이천보(李天輔)가 이끄는 동당(東黨), 유척기(兪拓基)가 대표하는 중당(中黨),세자의 장인 홍봉한(洪鳳漢)을 중심으로 하는 북당(北黨), 김상로(金尙魯)·홍계희(洪啓禧)가 협력하고 조영순(趙榮順)이 이끄는 남당(南黨)으로 분열했다. 이들은 모두 원래 영조가 만든 노소론 탕평당이 임금의 친인척으로 구성된 척신들의 권력 독점 당일뿐이라며 탕평책을 꾸준히 반대해오던 노론 반탕평파 강경파들이었다.

이들 중에서 소론의 완전한 전멸을 주장하며 대리하는 세자에게 아버지 영조의 소론 중용 탕평책이 잘못된 정책이라고 고해야 한다고 세자를 강하게 압박하는 세력은 노론 남당이었다. 세자는 노론 남당들의 압박에 넘어가지 않았고, 그 결과 세자와 노론 남당은 적대적인 관계가 되었다.

소론이 전멸하자 이제 조정은 세자에게 적대적인 노론 남당 과 세자에게 우호적인 다른 노론들(노론 동당, 중당, 북당)로 크게 편이 갈라졌다. 여기에 영조가 66세에 재혼하면서 계비 정순왕후 김씨의 친정 세력들이 조정에 새로운 정치 세력으로 등장했다. 이에 따라 세자에게 적대적인 세력은 노론 남당을 중심으로 계비 정순왕후 김씨 세력이 더해졌다.

◆나경언(羅景彦)의 고변: 세자 제거의 몸통

을해옥사로 사실상 영조의 소론 중용 탕평책은 끝이 난것이었지만, 세자는 아버지 영조의 평생 소신이 당론조제라는 것을 알고 있었다. 비록 일시적으로 탕평이 무너지고 후퇴하는 것처럼 보여도 왕이 어떤 한 편의 당에게 휘둘려 끌려다니지 않으려면 탕평책이 필요하다고 생각했다. 이것은 영조가 세자에게 어릴 때부터 주입해온 오랜 세월의 교육 덕분이었다. 아버지에게 받아온 이러한 교육 덕분에 세자는 영조보다 더 '탕평'에 대한 원칙적인 소신을 가지고 있었다.

이렇게 줏대 있는 소신을 가진 세자는 세자 적대 세력에게는 눈에 가시같은 존재였다. 이들은 영조 뒤를 이어 세자가 차기 권력을 이어받는 것을 막아야 한다고 생각했다. 이 정치 세력들은 영조에게 세자를 멀어지게 하는 다양한 이간질 막후 활동들을 벌였다. 그 활동들이 목적에 맞는 결과를 가져온 사건이 '나경언의 고변'이다.

영조 38년(1762) 5월 22일 밤 9시 무렵, 영조에게 세자에 관한 고변서가 접수되었다는 소식이 전달되었다. 영조는 그 밤에 득달같이 바로 친국을 하겠으니 세자를 잡아오라고 명한다.

고변을 한 자는 나경언(羅景彦)이라 했는데, 궁의 하위직인 액정별감(임금이나 세자가 행차할 때 어가 앞에서 시위하는 것이 주된 임무)의 나상언(羅尙彦)의 형으로 예전에 궁에서 하인을 했었던 사람이었다. 이 나경언이 고변서를 투서했는데, 그 내용은 "왕손(王孫)의 어미를 때려죽였으며, 여승(女僧)을 궁으로 불러들였고, 몰래 서로(西路)에 행역(行役)하고, 북성(北城)으로 나아가 유람했다"는 것이었다.

나경언의 고변은 처음부터 조작의 냄새가 짙었다. 궁궐의 말단 하위직의 형이라는 사람이 당시 한문으로 고변서를 작성할 만큼의 한문 실력이 있었을 리가 없다. 한문 작문 고변서는 아마도 누군가 써줬을 것이다.

당시 상소를 맡아서 처리하던 직무는 대리청정을 하던 세자의 직무였다. 상소든 고변서든 문서 관련 직무는 먼저 세자에게 올라가는 것이 절차였다. 그런데 세자를 건너 뛰고 고변서는 바로 영조에게 전달되었는데, 미리 대기하고 있었던 홍봉한(洪鳳漢), 홍계희(洪啓禧), 이해중(李海重)이 일사천리로 일이 그렇게 진행되도록 했던 것이다.

나경언은 영조를 직접 만나 고변서를 전달했다. 상민 신분의 나경언이 임금을 만나는 자리에 들어가기 위해서는 몸 수색이라는 절차를 거쳐야 한다. 그런데 나경언에게는 그런 절차가 적용되지 않았다.

이 나경언의 고변 사건은 정황상 억지로 조작된 사건이다. 사건 조작의 몸통은 영조이고 도우미들은 홍봉한, 홍계희, 이해중 등으로 보인다. 왜냐하면 나경언의 고변서의 내용은 이미 영조가 알고 있었던 사실들이었고, 그 사안들에 대해 세자가 이미 해명을 했던 것들이기 때문이다. 영조는 마치 전혀 모르고 있었던 사실들을 나경언의 고변서를 보고 처음 안 것처럼 행동했지만 그렇지 않기 때문이다. 또, 이 사건은 나경언이 스스로 세자를 모함했다는 것을 자백한 뒤에 5월 22일 당일에 복주되는 것으로 종결되었으니 사실 따지고 보면 일차적으로 빌미를 잡아 세자를 제거하려고 했던 시도가 실패한 사건이기 때문이다.

나경언은 고변을 하고, 고변을 한 당일에 세자를 모함한 것이라고 자백하고 처형당했다. 이것으로 사건은 일종의 일회성 해프닝으로 끝날 수도 있었지만, 세자를 제거하려는 의도는 끝나지 않았다. 그 의도를 세자는 알고 있었기 때문에 세자는 나경언이 처형되었음에도 불구하고 석고대죄하고 대명했다.

세자는 매일 시민당(時敏堂) 뜰에서 석고대죄하며 대명했다. 그러기를 엿새째가 되는 날 홍봉한이 영조에게 세자가 대명하고 있다는 것을 알렸다. 세자가 무슨 잘못을 했는지 죄가 있다면 죄명이 무엇인지 아무도 말하지 않았다. 무엇 때문에 세자가 대죄하면서 매일 뜰에 앉아 있어야 하는지 아무도 적시하지 않았다. 세자가 역모죄를 범한 것도 아니고, 세자가 불경한 일을 했다는 나경언의 고변은 나경언이 스스로 자신이 세자를 모함한 것이라고 자백하고 처형당했기 때문에 세자에게 물을 '죄' 따위가 애초에 없었다. 그렇지만 세자는 매일 석고대죄했고, 그렇게 18일째가 되는 날이 왔다.

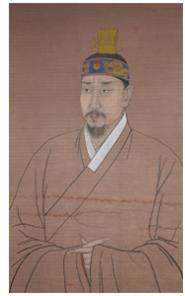

영조 38년(1762) 윤 5월 13일, 영조는 마침내 아들을 죽여야겠다는 결심을 한다. 영조는 세자에게 휘령전(徽寧殿)으로 나오라고 명한다. 세자는 죽음을 예감했다. 휘령전은 세상을 떠날 때 예를 갖춰 절을 하는 곳이기 때문이다. 휘령전에서 영조는 영조 33년에 사망한 첫 번째 왕비 정성왕후 서씨가 '변란이 호흡 사이에 달려있다.'고 자신에게 알려주었다고 말한다. 즉, 아들이 아버지를 죽이는 변란이 곧 일어날 것이라고 죽은 정성왕후 서씨가 영조에게 알려줬다는 말이다.

영조는 세자에게 '자결하라'라고 명했다. 세자를 죽일 만한 뚜렷한 증거와 명분이 없었기 때문에 나온 궁여지책이 '자결'이었다. 조정의 모든 대소신료들이 나와 있었고, 후일에 정조가 되는 열 한 살인 세손도 그 자리에 있었다. 세손이 오열하면서 말했다. "아비를 살려주소서." 영조는 세손을 끌고 나가라고 명령했다. 끌려나가면서 세손은 목놓아 아비를 살려달라고 부르짖었다.

자결하라는 명령은 받고 세자는 용포를 찢어 목을 매었다. 그러자 세자의 시강원들이 몰려가 세자의 자결을 막았다. 검열 윤숙(尹塾)이 들어와 영조의 명령이 부당하다고 항의하며 이마를 대궐 바닥에 찧으니 이마에서 피가 흘러내렸다. 분사(分司)의 한림 임덕제(林德躋), 궁관 임성(任珹), 설서(說書) 권정침(權正忱) 등이 세자를 지키기 위해 영조의 명령에 불복했다.

그 와중에 갑자기 누군가 뒤주를 가져다 놓았다. 영조는 세자에게 뒤주에 들어가도록 명령했다. 세자가 뒤주로 들어가자 그 자리의 군관들이 달려나와 세자를 다시 뒤주 밖으로 끌어냈다. 영조는 다시 세자를 돕는 그 군관들을 모두 파직하고 밖으로 끌어내라고 명령했다. 모두 끌려나갔다. 푹푹찌는 삼복더위 여름날이었다.

속히 뒤주로 들어가라고 영조는 다시 큰 소리쳤다. 뒤주로 들어가면서 체구가 컸던 세자가 영조를 보며 마지막으로 말했다. "아버지, 살려주옵소서."

'전하'가 아니라 '아버지'라고 말한 세자의 마지막 말이었다. 영조는 들은 척도 하지 않고 직접 뚜껑을 닫고 자물쇠로 잠갔다. 못과 동아줄을 가지고 오라고 명령한 후에 못을 박고 동아줄로 뒤주를 묶었다.

세자는 한 여름에 물 한모금 먹지 못하고 고통스럽게 굶어 죽었다. 8일 뒤 영조 38년(1762) 윤 5월 21일 영조는 세자가 죽었는지 확인하라고 명했다. 죽었다는 것이 확인되었다. 영조는 30년에 가까운 부자 간의 은의(恩義)를 생각하고 세손의 마음을 생각해서 시호를 사도(思悼)로 하라고 명했다.

사도(思悼), 죽은 것을 슬프게 생각한다는 뜻이다. 69세의 아버지에게 살해당한 세자 이선(李愃), 향년 28세였다.

한가람역사문화연구소 연구위원