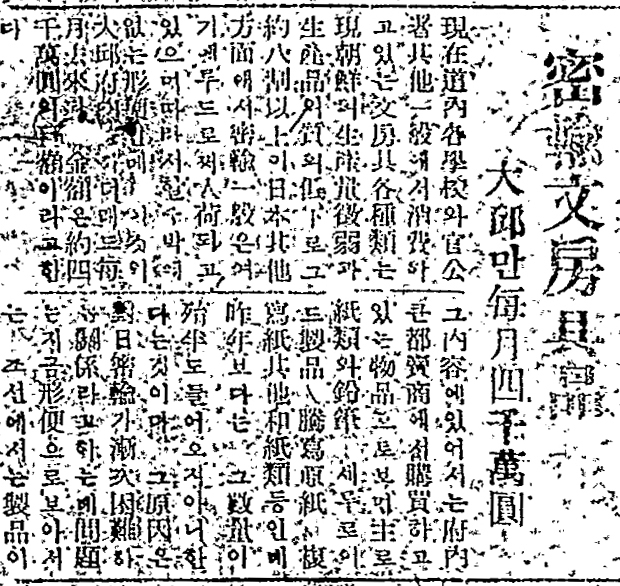

'현재 도내 각 학교와 관공서 기타 일반에서 소비하고 있는 문방구 각 종류는 현 조선의 생산량 미약과 생산품의 질의 저하로 약 8할 이상이 일본 기타 방면에서 밀수 일반은 여기에 루트로 입하되고 있으며~이것이 대구부에 매월 거래되는 금액은 약 4천만 원의 금액이라 한다.~' (매일신문 전신 남선경제신문 1948년 6월 8일 자)

식량 부족으로 서민들은 쌀밥 구경조차 쉽지 않았다. '해방의 선물은 기근'이라는 말은 틀린 말이 아니었다. 그런 와중에 시장에서는 감자와 밀감이 나돌았다. 감자 생산이 그다지 많지 않았는데 말이다. 밀감도 귀하기는 마찬가지였다. 밀감과 감자는 어떻게 시장에 나온 것일까. 둘 다 일본으로부터 몰래 수입되었다. 쌀을 일본으로 밀수출하고 건네받은 농산물이었다. 고무신 한 켤레가 70원 정도일 때 밀감 하나는 7원이었다. 한 번 먹고 마는 감귤 가격치고는 비싼 편이었다.

해방 이후 학교에서는 일제유산의 단절과 독립 국가 건설의 중요성을 강조했다. 학교에서 일제 청산의 목소리가 컸던 것은 학생들의 손에 새로운 나라의 미래가 달려있다는 의미와 맞닿아 있었다. 학생들에게 국산품을 애용하자는 이야기도 건국 도상의 낯익은 메뉴였다. 하지만 현실은 딴판이었다. 연필이나 종이, 분필 등 학교서 쓰는 문방구 대부분은 일본 제품이었다. 밀수로 들어온 것이었다. 대구부서 매달 밀수로 거래되는 문방구가 4천만 원에 이르는 것으로 추정되었다.

시간이 흘러도 국산품을 홀대하는 소비행태는 바뀌지 않았다. 해방 3년이 지나 정부가 수립됐어도 사정은 달라지지 않았다. 국산품의 생산은 제자리걸음이었고 품질도 시원찮았다. 문방구 선반에는 일본산을 비롯해 국적을 알 수 없는 밀수품 천지였다. 대구부 문구점 어디든 차이가 없었다. 밀수품을 취급할수록 상인들은 이익이 많았다. 돈을 벌겠다는 상인들의 욕망은 대구 거리의 문구점에서 밀수품 판매로 표출됐다.

대구 시내의 문방구에는 이처럼 조선사람들이 만든 국산품은 찾기 힘들었다. 국산품은 외국산 제품의 장식물에 불과했다. 문구점에 진열된 상품 셋 중에 둘은 외국산 제품이었다. 어느 나라에서 들어온 것인지 상점 주인도 알지 못했다. 화구용품과 제도기구 같은 세트 제품은 제각각이었다. 붓과 물감, 팔레트가 따로 놀았다. 밀수이다 보니 한꺼번에 제품을 들여올 수 없었다. 들어오는 대로 하나씩 짝을 맞춘 결과였다.

드문드문 보이는 국산 제품은 경쟁력이 없었다. 기술력과 기계 설비의 부족으로 생산이 제대로 이뤄지지 않다 보니 단가를 낮추기 어려웠다. 연필은 태반 이상이 일본제였다. 국산 연필은 연필심이 잘 부러졌다. 깎아도 깎아도 부러지기 일쑤였다. 잉크와 노트 기타 필기 기구 역시 대동소이했다. 품질은 낮은데 값은 비싸다는 불만이었다. 이러니 밀수품을 거래해야 장사가 됐다. 밀수품 판매로 한 달 영업을 유지하는 가게도 있었다.

'~여기에 또 하나 기가 막히는 것은 장사꾼들의 이윤 타산도 깊거니와 옷 하나를 가지고 두 개 세 개씩으로 나누어 만들어 파는 그 심사야말로 한편 생각하면 유효적절이라 하지만 가령 원가 약 5백 원짜리를 수천 원씩에 팔고 사고하는 것은 모리배라 하지 않을 수가 있으리오. 대구만 하여도 수백 집이 넘어 서로들 경쟁하는 판이다.~' (남선경제신문 1949년 1월 13일 자)

벼랑 끝에 내몰린 상인들은 돈을 버는 일이라면 앞뒤를 가리지 않았다. 옷 하나를 만들 수 있는 천으로 2~3개의 옷을 만들어 이윤을 챙겼다. 5백 원짜리를 수천 원에 팔았으니 모리배로 비난받을 만했다. 모리배는 당시 만인으로부터 지탄의 대상이었다. 그런데 속사정을 알고 보면 이들의 사정 또한 딱했다. 대부분 빈털터리로 밑천이 없는 상태에서 빚을 내 장사를 시작했다. 해방 후 대구에 안착하려는 전재민을 포함해 대부분의 상인이 그랬다. 높은 이자를 물고 나면 가족들 생계유지도 버거웠다. 돈을 빌려 가게를 개업한 소상공인이었다.

상계의 도덕성이 무너지다 보니 속고 속이는 일이 낯설지 않았다. 대구 역전에서 남쪽으로 나아가는 길가에는 국적 없는 음식이 흔했다. 양식도 아니고 왜식도 중국식도 아니었다. 쌀가루로 만든 떡에 손바닥으로 약을 묻혀 팔기도 했다. 그뿐이 아니었다. 골목에는 온갖 약들이 넘쳐났다. 약품의 절반은 일본 이름이었다.

산토닌(산도닝)으로 불린 회충약이나 미국의 영양제, 주사약 등이 있었다. 실제는 빈 통을 갖다 놓은 경우도 허다했다. 용각산이나 멘소래담처럼 이름은 같아도 내용물은 다른 약을 팔기도 했다. 약효는 누구도 알 수가 없었다.

사회적 혼란과 경제적 어려움이 가중되면서 허물어진 유통 질서의 회복은 더뎠다. 상인들은 밀수품으로 이익을 남기려 했다. 서로 속고 속이는 시장을 마다하지 않았다. 나라가 백성인 자신들의 삶을 지켜줄 수 없다고 생각했다. 각자도생에 매달렸다. 그들만의 잘못이랴.

박창원 톡톡지역문화연구소장·언론학 박사