독립투쟁 자료 수집·집필

옛 선조는 일찍부터 역사를 기록했다. 고구려와 백제, 신라의 삼국은 고유한 사서(史書)를 가졌고 고려와 조선도 그랬다. 국보인 『삼국유사』와 『삼국사기』, 보물 『고려사』, 국보 『조선왕조실록』은 그런 전통에서 나왔다. 1,000번쯤의 이민족 침략에 온갖 기록이 불타고 빼앗기고 사라졌지만 역사의 기록 자산을 지켰다.

그래선지 세계 최고(最古) 목판 인쇄물과 금속 활자 인쇄물도 가졌다. 신라 경덕왕 불국사 중창 때(751년) 석가탑을 세우면서 봉안한 목판 인쇄의 국보 『무구정광대다라니경』과 고려조 1377년 금속활자로 찍은, 유네스코 세계기록유산이자 현재 프랑스 국립도서관에 있는 『직지심체요절』이 바로 그런 자랑스런 유산이다.

일제강점기 치욕의 암흑기에도 뒷날을 위해, 왜구의 임진왜란을 잊지 않으려 경북 안동의 정승 유성룡이 『징비록』을 남겼듯이 애국투사는 '피로 묵(墨) 삼아' 아픈 망국사(亡國史)와 시문(詩文)을 전했다. 일제 탄압과 만행의 자료를 발굴, 목숨 걸고 쓴 글이지만 일제 감시로 출판되지도 못했고, 중국에서 겨우 일부 출간됐다.

◆붓으로 전한 망국의 현장

나라가 망하자 우국지사들이 단식과 자결, 자정의 순국을 택하기도 했다. 그러나 붓을 쥔 애국지사는 망국 현장을 기록했으니 수를 헤아릴 수 없다.

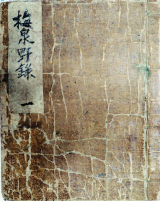

자결에 앞서 황현(독립장)은 『매천야록』을 통해 조선 고종 즉위(1864년)부터 1910년 망국 때까지 대한제국의 패망사에 얽힌 고통스런 현장을 담았다. 일제 침략 만행을 고발하고 항일 투쟁인물 등의 자료를 발굴, 기록했다. 그러나 『매천야록』은 1910년 황현의 순국 뒤 한참 지난 1955년에야 출판될 수 있었다. 미처 글을 마치기도 전에 망국 사실을 듣고 순국한 까닭에 저술 동기 등의 설명조차 적지 못했다. 다만 글 끝에 남긴 "세상에 지식인 노릇하기 힘들다"는 구절로만 그의 절박했던 심경을 대신 헤아릴 뿐이다.

경북 영주사람으로 광복 뒤(1946년) 숨진 송상도(애국장)가 쓴 『기려수필』도 1866년(병인양요)부터 광복 때까지 항일투사 239명 행적과 독립운동단체 등의 내용을 세상에 전할 수 있었다.

1955년 장남이 간행한 『기려수필』에는 1910년(한일합방) 이후 아버지가 발품을 팔아 전국을 다니며 발굴, 수집한 자료가 실려 있다.

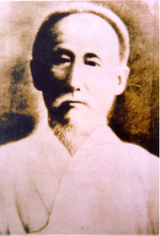

망명가 박은식(대통령장)과 조소앙(대한민국장)이 중국에서 각각 펴낸 『한국통사』와 『유방집』도 있다. 1915년 출판된 『한국통사(韓國痛史)』에서 박은식은 단군~1911년 105인 사건까지 민족주의 사관에서 역사를 썼다. 또 안중근(대한민국장) 의사 등 1905~1911년까지의 독립투사들도 다뤘고 따로 『안중근전』도 펴냈다.

1933년 발간된 조소앙의 『유방집』에는 1905년(을사늑약)으로 자결한 민영환(대한민국장)의 소식을 듣고 일본에서 귀국길에 인천에 들렀다 바다에 투신한 중국인 반종례 지식인과 81명의 독립운동 애국지사의 활동이 실려 있다. 특히 저자는 출판 이후 '여장부' 독립운동가 남자현(대통령장)의 투쟁활동을 새로 덧붙였다.

전남 임실의 조희제(애국장)도 1895년(을미사변)과 1910년(한일합방) 전후, 일제 치하 항일투쟁과 순절 애국지사의 행적, 각종 격문 등을 『염재야록』에 남겼다. 특히 그는 1931년 몰래 초고를 끝내고 1934년 편찬도 마쳤으나 1938년 일제에게 자료를 빼앗기고 고문에다 후유증 끝에 자결 순국해, 책은 1950년에야 나왔다.

경남 밀양 출신 노상익(대통령표창)은 중국으로 망명(1911년), 1922년까지 머물며 1905년 영국 런던에서 자결 순국한 이한응(독립장)부터 1919년 강우규(대한민국장)의 조선총독 폭탄투척사건까지 항일 투사의 활동을 『대한망국사열전』에 담았다. 그는 또 『통사절요』와 『동역고』 등도 저술했다.

이밖에 정교(미서훈)는 한말 역사를 다룬 『대한계년사』를 썼고, 경북 안동 출신 이상룡(독립장)은 망명지 중국에서 『대동역사』를 지어 신흥무관학교 학생들에게 우리 역사를 가르쳤다. 김구(대한민국장) 역시 중국 상해·중경 망명시절에 쓴 『백범일지』를 1947년 국내서 펴냈고, 뭇 애국지사들도 숱한 항일 투쟁사를 책과 자료집을 남기고 독립운동을 증언했다.

◆가슴 저미는 순국지사 추도시

신라 최치원이 당나라에 유학, 황소의 난 토벌을 위해 쓴 글 '격황소서'(檄黃巢書)로 반란군의 간담을 서늘하게 했듯이, 독립투사들도 그랬다. 또 애국지사들은 독립군 사기 앙양과 스스로 독립의지를 다지고 일제를 준엄히 꾸짖는 시문을 숱하게 남겼다.

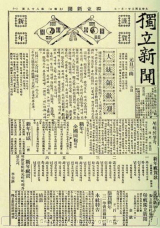

즐비한 이들 시문 일부라도 살필 『피로 묵(墨) 삼아 기록한 꽃송이』라는 책이 마침 지난 2018년 대한민국임시정부기념사업회에서 펴냈다. 1919년 4월 수립된 상해임시정부는 그해 8월 21일부터 기관지로 『獨立(독립)』(뒷날 한문 『獨立新聞』한글 『독립신문』 제호)이란 신문을 1945년 7월 20일까지 펴냈고, 사업회는 신문 기고 시 178편을 뽑아 책으로 냈다.

책 제목은 일우(一雨)라는 필명으로 1923년 1월 31일 기고한 정신(鄭信독립장)의 시 '순국제현추도가'(殉國諸賢追悼歌)에서 땄다. "반만년 길게오는 우리역사가/국수(國粹)를 보전코져 목숨바리신/지사와 인인(仁人)들의 피로 묵(墨)삼아/기록한 페지페지 꽃송이로다//…//제현의 끓는피가 우리가슴에/뜨거운 눈물되야 솟아오를때/우리몸 희생삼아 추도제단에/알들이 바치오니 바드시소서."

기고된 178편의 확인 작가 129명(151편)에는 이광수·주요한 같은 변절·친일 인물도 있지만 나머지는 이동희(대통령장)·이동녕(〃)·한용운(대한민국장)·안창호(〃) 등 애국지사였고 27편은 작가 미상이다. 또한 중국인 8명과 미국인 2명도 기고해 한국인의 독립운동을 지지하며 연대했다. 작가 미상의 '추도사'(1923년 7월 21일)와 미국인 캘턴 월도 켄들의 '미국 군인이 한국에 전한 시'(1920년 12월 25일)를 읽으면 가슴이 저민다.

"조국 위해 몸을 바치니 충성과 의리가 온전하고/죽음 보기를 집으로 가는 것처럼 여긴 여러 선배들/…/임종때에 굳건히 의지를 굽히지 않아/섬나라 오랑캐 간담을 서늘하게 하였네/사방의 산도…조문하고/가을바람에 달이 지니 초목도 처량하다." ('추도사')

"니러나라 한국이여/정신을 놋치 말고 니러나거라/일본의 무거운 무기로써/너희 기(旗)를 두루게 하지 말라/너희 결박한 줄을 끊어바리고/압제자의 세력을 버서나거라/너희 전사를 부르라 노예 나라여/너희 나라의 목적으로 싸홀지니/…/백두산 꼭닥이로부터/부산 앞 바다가에서/너의 줄을 벗어 바리고/…/어기어차 니러나거라/…/불같은 칼을 손에 들고/분투하라/…너희 자유 너희 국토/니러나거라 어기어차."(켈턴 월도 켄들의 시)