미술사 연구자

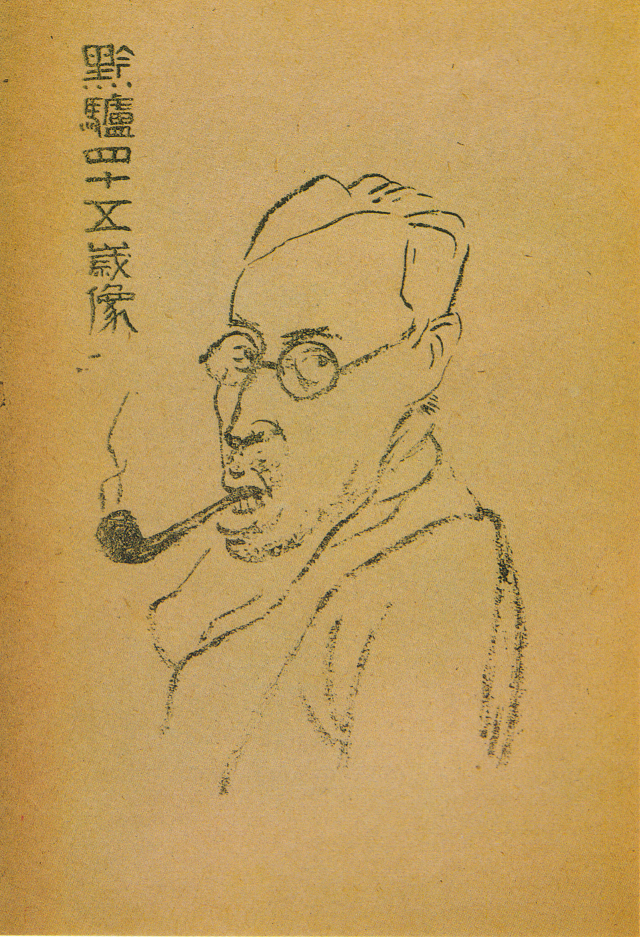

'검려사십오세상'은 '근원수필'에 삽화로 들어 있는 김용준의 자화상이다. 파이프 담뱃대를 물고 힐끗 고개를 돌려 정면을 쳐다보는 동그란 안경알 속 눈초리가 노려보는 듯하다. 벌린 입, 귀 뒤의 삐죽한 목털, 며칠 깎지 않은 듯한 코밑과 턱밑의 거뭇한 수염자국 또한 눈빛 못지않게 이 인물의 불평(不平)한 심경을 말해주는 듯하다.

파이프에서 피어오르는 두 줄기 담배연기로 그림 속에 움직임을 주었고 그 위로 추사 김정희의 고예(古隸) 서풍을 배운 글씨로 '검려사십오세상'이라고 썼다. 전통 초상화에서 그림 속 인물이 누구인가를 알려주는 표제(標題)를 자신의 스케치풍 자화상에 적용한 것이다. 화가, 수필가인 김용준은 '조선미술대요'(1949년)를 쓴 미술사학자이기도 하다. 표제는 공유했지만 조선시대 초상화의 무색무취함과 달리 김용준은 세상을 탐탁지 않다고 냉소하는 듯한 표정의 자화상을 그렸다.

검려(黔驢)라는 호는 김용준의 인상이 나귀를 닮았다고 느낀 한 선배가 제안하자, 김용준이 썩 좋은 호 하나를 또 얻었다며 접수한 것이다. 검려는 '검주 지방의 나귀'인 검지려(黔之驢)에서 따온 것이다. 중국 당나라 때 문학가 유종원의 '삼계'(三戒)에 나온다. '세 가지 교훈'은 사슴, 나귀, 쥐 등 세 동물에 빗대 인간의 어리석음을 풍자한 산문이다.

그 중 나귀는 하찮은 재주를 믿고 우쭐대다 호랑이에게 잡아먹힌다. 로이드안경을 쓰고 파이프를 문 인텔리의 모습이지만, 사실은 허울 좋은 검주의 나귀일 뿐이라는 자신의 못난 세상살이에 대한 자조와 내 마음 같지 않은 세상에 대한 백안시(白眼視)가 동시에 나타난 것 같다.

경북 선산 출신인 김용준의 자(字)는 선부(善夫)인데 자를 호처럼 사용하기도 했다. 선부를 호로 삼은 것은 자신이 사실은 선부가 아니라 불선부(不善夫)인 악부(惡夫)이기 때문에 이를 반전시키는 뜻이라고 했다.

이렇게 반전의 모순을 담은 호로 이용우(1902-1953)의 묵로(墨鷺)가 있다. 해오라기는 원래 백로(白鷺)인데, 이용우는 스승 안중식이 지어준 호 춘전(春田)을 바꾸면서 자신을 있지도 않은 '검은 해오라기'인 묵로라고 했다. 김용준은 "호를 짓는 장난도 일종의 풍류"라고 하며 하나하나의 호에 깊은 사색을 담았다.

김용준은 도쿄 유학까지 다녀온 잘 나가는 서양화가였으나, 36세 때인 1939년 동양화로 화가의 길을 바꾸었다. 광복 이전이나 이후나 '왜색(倭色)'과 '양풍(洋風)'이 압도적으로 우세한 미술 환경에서 민족미술의 가치와 의미를 자각한 그는 이렇게 흰 눈으로 세상을 바라볼 수밖에 없었을 것 같다.

미술사 연구자