부부·자녀, 핏줄의 항일운동 운명공동체였다

부부는 일심동체(一心同體) 즉 한몸, 한마음이라 했다. 오늘날에는 해마다 가정의 달 5월 21일을 '둘이 하나 되는 날'이라며 '부부의 날'로 정해 기념도 한다. 옛 유교에서는 부위부강(夫爲婦綱) 즉 남편은 아내의 벼리(뼈대)라 했으니, 아내도 남편의 벼리였으리다. 그래선지 독립투쟁사에는 독립운동의 가시밭길을 동행한 부부가 즐비하다. 한국인 남편을 둔 외국인 여성도 부창부수(夫唱婦隨)로 함께했고, 나라는 서훈으로 보답했다.

또 부부 인연처럼 천륜으로 맺어진 부모와 피를 나눈 자식, 자매(姉妹)와 남매(男妹) 역시 혈연(血緣)을 고리로 독립운동에 나선 일도 숱했다. 그러다보니 집안 식구 모두 독립투쟁의 운명을 감수하고 희생을 치르기도 했다. 독립의 염원이 공통분모인 이들 운명공동체의 삶은 고난과 고통의 나날이었다. 그들 삶의 온전한 추적과 자료 파악은 빙산의 일각일 뿐이지만 국가보훈처 공훈록 등을 통해 그들 행적의 일부나마 살펴본다.

◆남편과 아내 가시밭길 동행

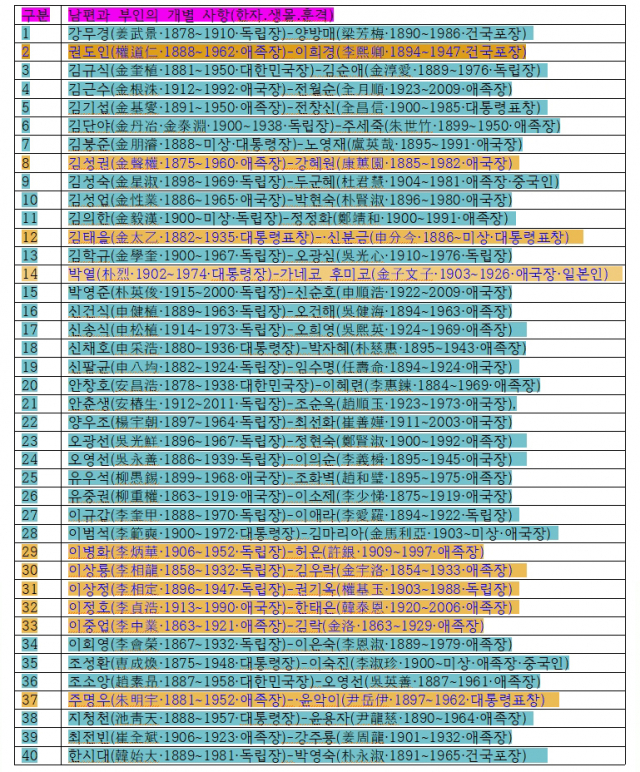

국가 독립유공 서훈을 받은 외국 여성으로 한국인 남편과 독립운동을 펼친 경우, 일본인 가네코 후미코(애국장)와 경북 문경 출신의 박열(대통령장) 부부가 있다. 중국 여성 가운데는 김성숙(독립장)의 부인 두군혜(애족장), 조성환(대통령장)과 결혼한 이숙진(애족장) 부부가 있다. 비록 서훈을 받지 못했지만 대구 출신 독립운동가 이두산(李斗山)과 결혼, 조선의용대 활동과 『동방전우』 제작 등에 참여한 중국인 진덕심(陳德心) 부부도 있다.

중국에서 독립운동하던 김성숙과 1929년 결혼한 두군혜는 임시정부 외무부원으로, 한중 연합의 후원회 조직을 통한 후원과 한국독립운동 지지의 글을 언론에 싣는 등 한중 우호 교류와 독립운동 지지로 힘을 보탰다.

임시정부 소속 남편(조성환)을 도운 이숙진은 한국국민당원 및 한국혁명여성동맹 참여로 독립운동 지원, 애국지사 자녀 보육과 교육에도 힘썼다.

대구경북 출신의 부부 독립운동 서훈자는 10쌍이다. 먼저 57세에 3·1만세운동에 참여, 일제 고문으로 시력을 잃은 안동 출신 김락(애족장)과 파리장서운동에 나선 남편 이중업(애족장)의 독립운동이 있다. 특히 김락의 희생은 두 아들 이동흠(애족장)과 이종흠(애족장)의 독립운동에도 영향을 주어 조선총독부 비밀자료집으로 경북경찰부가 1934년 펴낸 『고등경찰요사』에도 실렸다. 안동 임청각 주인인 이상룡(독립장)의 손자 이병화(독립장)와 결혼해 독립군 뒷바라지에 헌신한 부인 허은(애족장) 등의 사례도 있다.

또한 중국 군대 활동과 독립운동을 겸한 대구 출신 이상정(독립장) 장군과 중국에서 결혼하고 한국 첫 여성 비행사가 된 권기옥(독립장) 부부, 대구 신명학교 졸업생 이희경(건국포장)의 사진으로 미국에서 부부 인연을 맺고 독립운동에 동행한 영양 출신 권도인(애족장) 부부 등도 같은 사례이다.

한편 전북 출신의 의병으로, 심남일(심수택독립장) 의병장의 선봉장으로 활약하다 심 의병장과 대구감옥에서 함께 사형집행으로 순국한 강무경(독립장)의 부인 양방매(독립장) 의병의 활동도 기릴 만하다. 양방매 의병은 "언제 무슨 일을 당할지 모르는 남편, 살아도 같이 살고 죽어도 같이 죽겠다"며 주위 만류에도 남편을 따라 의병전쟁에 투신했다.

1919년 3·1만세운동 때 유관순(대한민국장) 부모의 비극은 민족의 한(恨)과 같다. 아버지 유중권(애국장)은 부인 이소제(애국장), 아들 유우석(애국장)과 동생 유중무(애족장) 등과 1919년 4월 1일 충남 천안 아우내장터 만세시위에 참여했다. 그러나 일제의 총검 탄압에 19명이 숨질 때 현장에서 유중권 부부도 목숨을 잃었다.

동생(유중무)도 징역 3년 옥살이를, 딸(유관순)은 징역 5년형에 고문으로 서대문감옥에서 1920년 18세(1902년생)로 순국했다. 아들(유우석) 역시 징역 6개월 옥살이로 온가족이 수난이었다. 며느리(유우석 부인) 조화벽(애족장) 역시 만세운동 때 개성 호수돈여학교 학생으로 만세운동을 주도해 일제에 저항했고, 1925년 유우석과 결혼해 남은 남편 가족을 돌봤다.

해외 활동 독립운동가 부부 사례도 여럿이다. 상해에서 파견돼 대구 만세운동을 협의한 김순애(독립장)는 남편 김규식(대한민국장)과 독립운동을 펼친 인물이다. 임시의정원 의장을 역임한 김붕준(대통령장)과 부인 노영재(애국장), 임시정부 활동가 조소앙(대한민국장)과 민족사학자 신채호(대통령장)를 각각 만나 부부연을 맺고 독립투사가 된 오영선(애족장)과 박자혜(애족장)를 비롯, 국내외를 오가며 헌신한 안창호(대한민국장)와 부인 이혜련(애족장), 청산리대첩 등에 기여한 지청천(대통령장) 부인으로 자녀 독립운동을 도운 윤용자(애족장) 사례 등 부부 독립운동 사연은 숱하지만 정확한 파악은 어렵다.

◆부녀·모자·남매·자매도 활동

부모의 독립투쟁이 자녀에게로 이어진 사연도 많다. 남쪽 유관순처럼 북쪽에서는 3·1만세운동 때 아버지 동민수(애국장)가 병중에도 시위 도중 헌병대 총탄에 순국하자 딸 동풍신(애국장)은 아버지 시신을 붙잡고 통곡하며 일제에 맞섰다. 결국 동풍신은 서대문감옥에서 1921년 식음을 전폐하다 17세(1904년생)로 삶을 마쳤다.

지청천의 딸 지복영(애국장)은 광복군이 결성되자 여성 광복군이 되었고, 오빠 지달수(독립장)도 광복군으로 활동하며 남매가 독립투사가 됐다. 이들 남매는 아버지와 어머니(윤용자)와 함께 독립유공자로 서훈됐다. 또 김상옥(대통령장)의 폭탄투척을 돕고 무기운반 등 활동을 벌인 어머니 김점순(대통령표창), 여성의병장 윤희순(애족장)과 아들 유민상(애족장) 사례도 있다. 김붕준의 부인 노영재를 이어 아들 김덕목(애국장)은 물론 두 딸 김효숙(애국장)과 김정숙(애국장)도 독립운동에 나서 이들 가족은 부자·부녀·모자와 남매, 자매 독립운동가로 이름을 남기는 등 독립운동사에는 이런 많은 사연이 전한다.

◆부부·가족 독립운동가 얼마나 되나

2021년 8월 15일 현재 국가보훈처 공훈록의 독립유공자는 16,932명으로, 여성은 540명(외국인 6명 포함)이다. 이들 가운데 부부 서훈자 통계는 파악되지 않다. 보훈처 공훈록 자료 등을 살피면 일본인 여성 1명과 중국 여성 2명을 포함해 부부 독립유공자는 40쌍으로 집계되지만 실제는 더 많을 것으로 보인다. 게다가 남편의 독립운동과 가족 뒷바라지에 희생한 공로를 인정해 서훈을 하는 추세를 감안하면 부부 독립운동가 사례는 늘어날 듯하다. 하지만 혈연으로 이어진 가족, 부자(父子)·부녀(父女)·모자(母子)·모녀(母女)·형제(兄弟)·남매(男妹)·자매(姉妹) 독립운동 사례 통계가 없어 아쉽다.

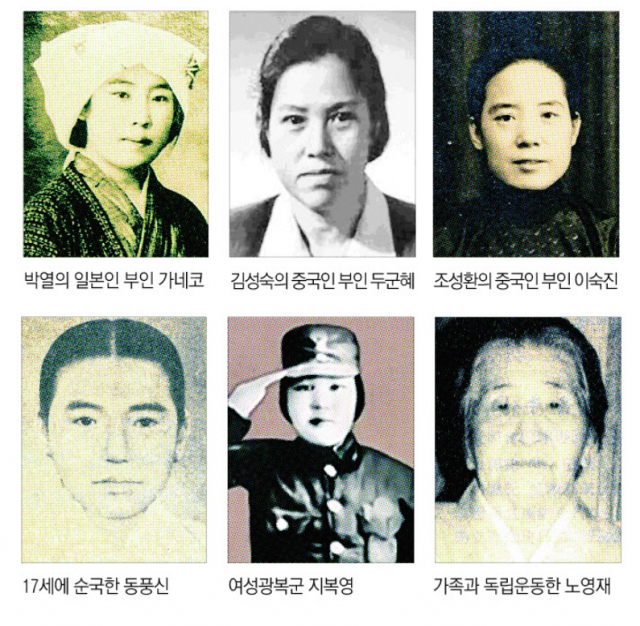

◆(표)40쌍 부부 독립운동유공자

(필자 임의 작성. 노란색 바탕-대구경북 연고 10쌍 부부)