"이 때에 세존께서는 밥 때가 되어 가사를 입으시고 발우를 지니시고 사위 큰 성으로 들어가시어 밥을 빌으셨다." '금강경' 첫머리는 이렇게 시작한다. 맨발에 밥 한 그릇. 자발적 거지가 된 수행자의 진면목이다. 빌어온 밥을 드시고 주발을 정리하고 발 씻고 앉아 '마음 챙김'에 들어간다. 소탈한 광경이다. 마음이 그려내는 그림인 '상'(相=想)에서 '나(我), 남(人), 생명(衆生), 목숨(壽者)'이라는 번뇌・망상이 오락가락. 이를 깨부수어야만 '가장 높고 바르며 원만한 깨달음'의 길에 들어설 수 있다.

석가세존에게 기수급고독원을 바친 돈 많은 상인 수달다의 조카인 수보리. 나이 많은 출가자로 공(空)의 이치를 터득하였다. 남과 다투지 않고 잘 생겼고 말재간마저 뛰어나 항상 대중들의 공양을 잘 받았다. '금강경'은 이 수보리와 석가 사이의 질의응답 토크쇼로 설정돼 있다. 수보리가 웃옷을 왼쪽 어깨에다 걸치고 오른쪽 어깨를 드러내고, 오른쪽 무릎을 땅에다 대고 석가에게 정중히 여쭙는다. 빨리 토크가 끝나지 않으면 수보리는 계속 무릎을 꿇고 있어야 한다는 조바심마저 든다. 하지만 길지 않은 음악회처럼 흥미에 빠져들다 보면 법회는 어느새 끝난다. 그 내용은 소승불교의 핵심 기조인 '일체의 법(法)은 있다'는 생각(相=想)에서 발원한 모든 집착을 끊어버리게 한다. 끝내는 깨달음도 번뇌도, 불교니, 부처니 하는 생각마저도 버리게 만든다. 대승 초기의 공(空) 사상을 설하나, 그 글자는 단 한 자도 보이지 않는다.

석가는 45년간 많은 말씀(=가르침)을 베풀었다. 길고 넓고 한없이 부드러운 혀의 장광설은 모두 불경 속 문자사리로 잠들어 있다. 그것은 우는 아이를 달래고, 밑을 닦아 주기 위해 임시방편으로 베푼 것이다. 상처가 나으면 약이 필요 없듯, 고통이 사라지면 부질없는 것들이다. 태어난 뒤의 늙음과 죽음, 그 길을 누구나 제 홀로 가야 한다. 그래서 '금강경'은 "나는 수많은 사람을 구제해줬지만, (미안… 사실은) 단 한 사람도 내 손으로 구제한 적이 없다!"고 쿨하게 고백한다. 그래서 '금강경'은 불경이 결국 '우는 아이 달래는 종이돈, 밑 닦는 휴지'임을 여실하게 보여준다.

'금강경'은 '무엇이든 자를 수 있는 금강석(다이아몬드) 같은, 혹은 금강석마저도 자를 수 있는 벼락같은, 지혜의 완성을 담은 책'의 뜻이다. 대승불교 경전 가운데서 가장 널리 읽히는 경전으로, 자신을 위한 수행자인 아라한 대신 자리이타의 상징인 보살과 '베풀라!'는 보시를 선두에 내세운다. 베푸는 것도 '상(相)에 머무르지 않는 보시여야 한다'고 한다. 이렇게 모든 관념(상)을 거부하므로 '금강경'은 선적(禪的) 혹은 반불교적인 사유를 내포하기도 한다.

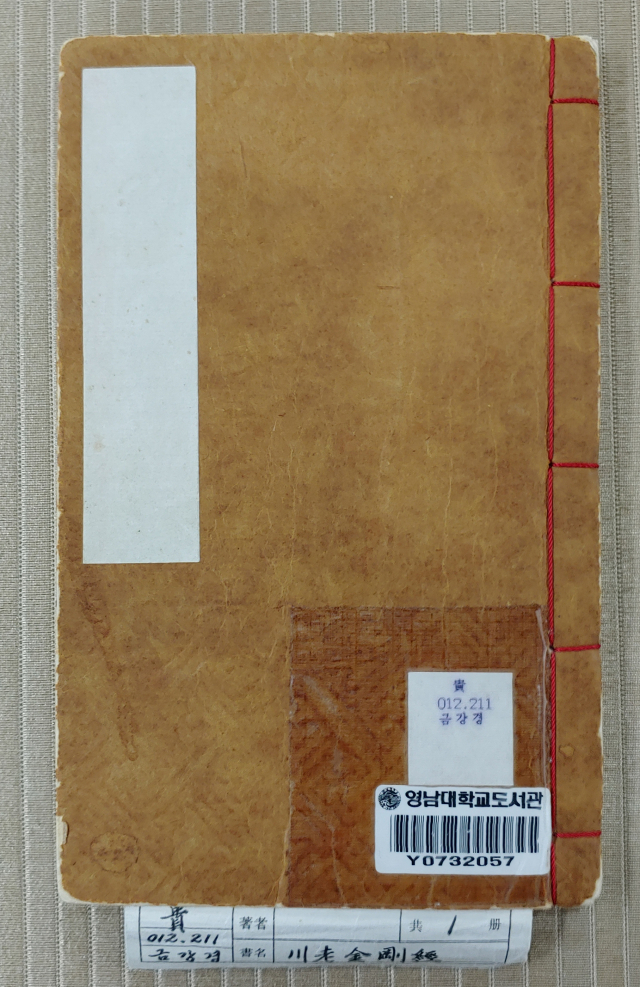

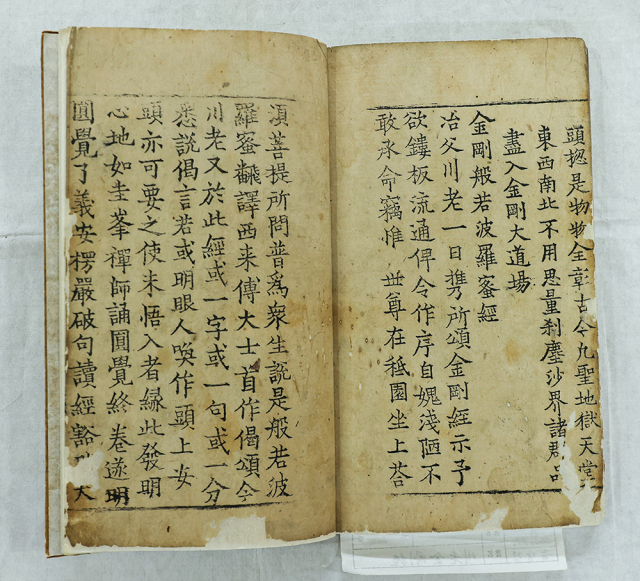

영남대 소장 '천로금강경'은 송나라 임제종 승려인 천로 도천이 '금강경'을 해설하고 송(頌)을 붙인 것을 13세기 중엽에 간행한 것이다. 한국에 소장된 천로 계열본 중 가장 이른 판본이다. "밥이 오면 밥 먹고, 잠 오면 잠잔다"는 유명한 게송을 여기서 만날 수 있다.

최재목 영남대 철학과 교수