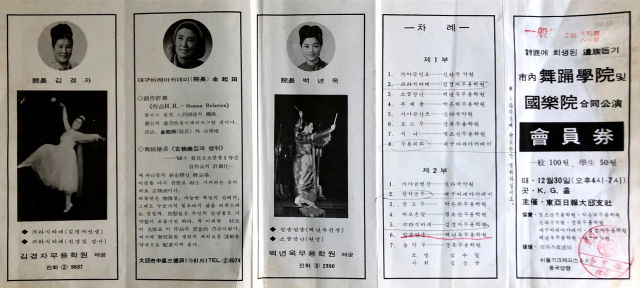

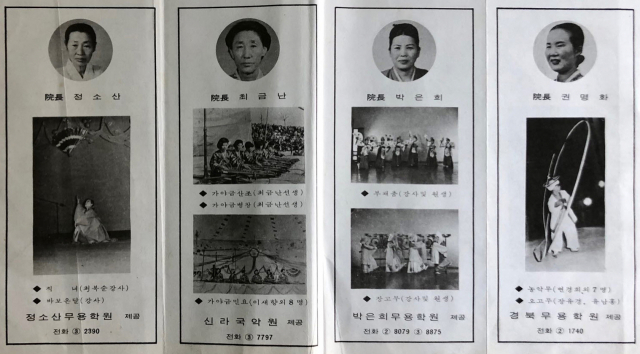

신라국악원(원장 최금난), 김경자무용학원(원장 김경자), 백년욱무용학원(원장 백년욱), 박은희무용학원(원장 박은희), 경북무용학원(원장 권명화), 정소산무용학원(원장 정소산), 대구바레아카데미(원장 김기전), 사회 김상규…. 1968년 12월 30일 대구방송국 KG홀(현 대구콘서트하우스 위치)에서 열린 '시내 무용학원 및 국악원 합동공연' 전단지에 등장하는 이름들이다. 동그랗게 편집된 원장 사진 아래에는 해당 학원의 성격을 보여주는 공연 사진들이 실려 있다.

이 전단지는 1960년대 대구의 무용 활동을 한눈에 살펴볼 수 있는 소중한 자료다. 1965년 경북예술고등학교가 설립되고 1975년 효성여자대학교(현 대구가톨릭대학교)에, 1984년 계명대학교에 무용과가 신설됐지만, 그 이전의 무용 교육은 개인강습이나 학원 위주로 진행됐기 때문이다. 수록된 사진과 작품명을 보면 김경자무용학원과 김기전의 대구바레아카데미가 현대무용을 선보였고, 신라국악원과 권명화, 백년욱, 박은희, 정소산의 무용학원은 한국무용을 공연했다는 것을 짐작할 수 있다.

일제강점기 문화 말살 정책으로 전통춤의 명맥을 이어갈 수 있었던 곳은 기생 조합인 권번(券番) 밖에 없었다. 따라서 1960년대 이전의 향토 한국무용은 권번에서 연희되던 춤이 주류였다. 1960년대부터 극적인 요소가 담긴 창작무용이 등장했고 학원 중심의 무용 발표회가 성황을 이뤘다. 대구에서 한국무용을 정식으로 공연하고 교육을 한 것은 박지홍(1889~1961)과 정소산(1904~1978)으로 거슬러 올라간다.

박지홍은 달성권번과 대동권번에서 춤과 소리를 가르쳤다. 해방 후 권번이 쇠퇴하면서부터는 남산동에 무용연구소(경북국악원)를 운영하며 활동을 폈다. 1958년에는 제1회 전국민속경연대회에서 경북대표로 참가해 대통령상을 수상하기도 했다. 박지홍의 춤은 최희선(1929~2010), 권명화(1934~)에 의해 계승되어 현재 대구 지역 대표적인 전통춤이 되었다. 최희선은 '달구벌 입춤'을 전국에 알렸고 권명화는 1995년 대구시 무형문화재 제9호 살풀이춤 예능보유자로 지정되어 활발한 전승활동을 펼쳤다.

정소산은 궁중여악 출신으로 1920년 중반 대구에 정착해서 무용인을 길러냈다. 현재는 백년욱(1946~)이 지역 무용계를 지키면서 스승의 춤을 잇고 있다. 1955년 열 살이 되던 해 정소산의 문하에 들어간 백년욱은 스승이 타계할 때까지 함께하면서 독특한 춤 세계를 체득했다. 2015년 정소산의 '수건춤'이 대구시 무형문화재 제18호로 지정되고 백년욱이 예능보유자로 지정됐다.

우리나라 근대 서구 문화는 일제강점기 일본을 통해서 유입된 것이 대부분이다. 무용의 경우도 마찬가지다. 대구에 현대무용 공연이 시작된 시기는 1930년대이다. 1931년 최승희가 대구극장에서 공연을 연 것이 첫 현대무용 무대로 기록된다. 이후 남성현대무용가 김상규가 일본의 현대무용 개척자 이시이 바쿠(石井漠)에게 무용을 사사한 후, 대구에 정착했다. 그는 김상규무용단을 운영하며 '신무용' 발표회를 활발히 열었다. 또 김경자와 김기전도 새로운 형태의 무용을 '바레'라 일컬으며 꾸준한 발표 무대를 선보였다. 이들의 제자로 주연희, 이숙재, 구본숙 등이 전문 현대무용단을 이끌며 최근까지 활약했다.

1980년대로 접어들면서 부터는 무용 교육의 중심이 대학으로 옮겨갔고 대학 교수가 중심이 된 무용단의 활동이 시작됐다. 1981년 대구시립무용단이 창단한 것도 향토 무용계의 큰 수확이다. 대학 출신 무용단과 무용수들은 전통 한국춤을 바탕으로 한 창작춤 공연에 매진했고 1990년대까지는 창작춤의 시대라고 할 수 있을 만큼 이들의 활동이 전성기를 이뤘다. 박지홍과 정소산의 맥을 이은 전통 춤은 무형문화재로 지정되어 보존‧전승되고 있다.

1968년 열린 무용공연 전단지 한 장에서 시작해 대구 무용의 역사를 간략하게나마 돌아봤다. 전단지 속에 등장하는 무용가 중 현재 우리가 만나볼 수 있는 사람은 권명화, 백년욱, 김기전 등 단 세 분이다. 이들은 무형문화재 예능보유자로, 그리고 원로무용가로 무대 안팎에서 향토 무용계를 굳건히 지키고 있다.

최근 권명화 선생이 살풀이춤 예능보유자 자리를 내려놓고 명예보유자로 물러나기로 했다는 소식이 들려왔다. 80대 후반의 고령에다, 더 이상 무대에 설 수 없는 건강 상태가 이어지자 과감히 내린 결정이라고 한다. 일제강점기부터 격동기를 온몸으로 겪으며 향토 무용계를 지탱해 온 원로를 대표해, 자신들을 이을 후배들에 대한 믿음이 있었기에 가능했을 것이다.