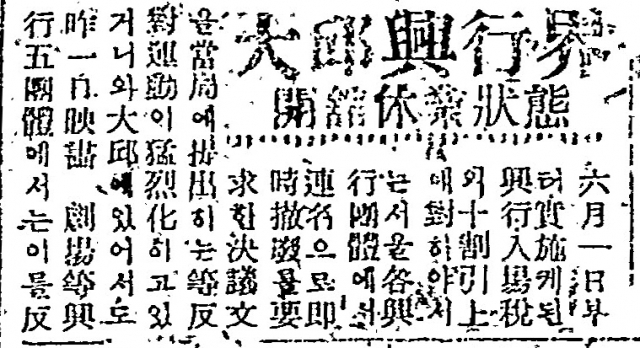

'6월 1일부터 실시케 된 흥행입장세의 10할 인상에 대하여 서울 각 흥행단체에서 연명으로 즉시 철폐를 요구한 결의문을 당국에 제출하는 등 반대운동이 맹렬히 하고 있거니와 대구에 있어서도 작1일 영화, 극장 등 흥행 5개체에서는 이를 반대하는 진정서를 도지사에게 제출하고 합법적인 투쟁을 계속하고 있다.~' (매일신문 전신 남선경제신문 1948년 6월 4일 자)

극장 문을 열었지만 손님이 없어 파리만 날릴 지경이었다. 대구의 대표적인 극장으로는 수용인원이 가장 많았던 송죽극장을 비롯해 키네마, 대구, 만경관, 자유극장 등이 있었다. 관객으로 꽉꽉 찼던 영화관이 왜 이리 된 것일까. 영화표 값이 올랐기 때문이었다. 영화표에 붙는 입장세가 한꺼번에 10%나 올라 영화 한 편 보는데 100원이 넘었다. 치솟는 물가를 감안하더라도 반년 만에 2~3배 올랐다.

당시는 공연물 중에서도 영화의 인기가 높았다. 물가불안과 굶주림의 고통 속에서 극장은 서민들에게 위안의 장소였다, 특히 대구부민들의 영화 열기는 대단했다. 영화 입장세가 오르기 한해 전인 1947년 3월의 경우 영화관의 총 입장객이 32만 여명으로 집계 되었다. 날마다 1만 여명이 영화관을 찾은 것이다. 대구의 인구가 30만 여명이었음을 감안하면 부민 전원이 영화를 본 셈이었다.

날이 추워지는 가을이나 겨울밤에는 영화관을 찾는 사람이 평상시보다 더 늘었다. 사람이 많고 복잡하다 보니 극장 안은 무질서했고 공기는 혼탁했다. 게다가 영화가 시작되기 전이나 심지어 영화를 보는 중에도 담배를 피워댔다. 중간에 영화장면을 놓치는 것이 아까워서인지 그 자리에서 실례를 하는 사람도 있었다.

뿐만이 아니었다. 영화관에는 젖먹이를 안고 오는 여성도 흔했다. 중간 중간에 영화 음향처럼 아이들 울음소리가 들리는 건 예사였다. 한 아이가 울면 다른 아이도 따라 울었다. 그렇지만 관람료가 아까워 아이를 안은 엄마는 영화가 끝날 때까지 버틸 수밖에 없었다. 영화관의 단골 손님 중에는 학생들도 끼여 있었다. 소년범죄의 대부분이 영화를 보면서 배운 것이라는 우려가 나왔지만 학생들의 발길을 막을 수 없었다.

이렇듯 영화의 인기가 높다보니 영화세 입장에 대한 비판이 거셀 수밖에 없었다. 세수를 늘려 재정균형을 이룰 목적으로 입장세를 인상했다는 당국의 해명도 예술단체들을 설득시키지 못했다. 기생을 끼고 유흥을 해도 3할인데 공연입장세를 10할로 인상한 것에 대해 분개했다. 만경관이 10원 이하의 문화영화가 면세되는 것에 빗대 10원짜리 영화를 상영한 것은 이에 대한 반발이었다. 당국은 문제가 있음을 인정했지만 하루아침에 고친다는 것은 정부의 체면문제라며 버텼다. 이 때문에 사라진 극장관객은 이내 돌아올 수 없었다.

해방이 되었지만 사람들의 삶은 불안하고 고달팠다. 그렇다고 일상이 없어진 것은 아니었다. 봄이 되면 꽃구경을 갔고, 가을이 되면 단풍놀이를 갔다. 그런 일상 속에 영화가 곁에 있었다. 현실의 고달픔을 잠시라도 잊게 해 주는 위안의 친구였다. 역병이 도는 지금이라고 다를까.

박창원 톡톡지역문화연구소장‧언론학 박사