징역 4년 선고받고도 '정직 1년' 징계 불과…법원 공무원 무거운 징계와 차이

최기상, 김진애 국회의원 "법관 솜방망이 징계 개선할 제도적 방안 마련해야"

사법부가 법관과 법원 공무원에 대해 내리는 징계 수위가 천양지차인 것으로 나타났다. 비위 법관과 법원 공무원에 대한 형평성 문제가 제기되면서, 판사의 징계 수위를 최대 '정직' 처분으로 제한한 법관 징계법을 개정해야 한다는 목소리가 나오고 있다.

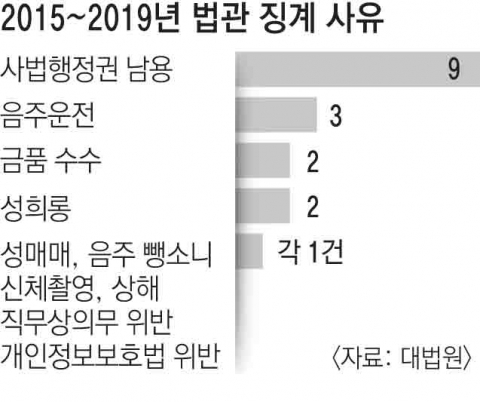

국회 법제사법위원회 최기상 더불어민주당 국회의원(서울 금천구)이 대법원에서 제출받은 자료에 따르면 지난 2015~2019년 법관에 대해 이뤄진 징계는 총 22건이다.

징계 사유로는 ▷사법행정권 남용이 9건으로 가장 많았다. 이어 ▷음주운전 3건 ▷금품 수수 2건 ▷성희롱 2건 ▷성매매, 음주 뺑소니, 신체촬영, 상해, 직무상의무 위반, 개인정보보호법 위반이 각 1건으로 집계됐다.

하지만 이들이 받은 징계는 ▷정직 7건 ▷감봉 11건 ▷견책 4건으로 가장 무거운 징계는 '정직 1년'에 불과했다.

이는 유사 범죄를 저지른 법원 공무원이 받은 징계와는 확연히 비교된다.

같은 날 국회 법제사법위원회 김진애 열린민주당 국회의원(비례대표)이 대법원에서 제공받은 '법원 공무원의 형사처분에 따른 징계 현황'에 따르면, 지난 5년간(2015~2019년) 법원 공무원 총 107명이 음주운전 등으로 내부 징계를 받았다.

징계 유형은 ▷파면 12명 ▷해임 4명 ▷정직 14명 ▷감봉 43명 ▷견책 28명 ▷경고 2명 등으로 분석됐다.

실제 법관과 법원 공무원의 징계 사례를 비교한 결과, 지난 2015년 알선수재 혐의로 징역 4년을 선고받은 수원지법 소속 판사의 경우 정직 1년에 불과한 징계를 받았다. 반면, 알선수재 혐의로 징역 8월에 집행유예 2년을 선고받은 한 법원 공무원의 경우 지난 2016년 파면 처분이 내려졌다.

이 때문에 법관에 대한 징계 처분을 정직·감봉·견책만으로 한정한 법관 징계법을 개선해야 한다는 주장이 나온다. 현행 법관 징계법에서는 사법권·재판의 독립성 보장을 위해 판사에 대한 징계를 최대 정직 1년까지만 하도록 규정하고 있다.

김 의원은 "심각한 성범죄 사범이나 뇌물 등의 혐의가 있는 부패·비위 판사는 당연히 해임과 파면이 가능하도록 해야 한다"며 "법관에 대한 징계 결과뿐만 아니라 비위 판사가 선고받은 판결문도 공개하는 등의 제도적 방안이 필요하다"고 했다.