미술사 연구자

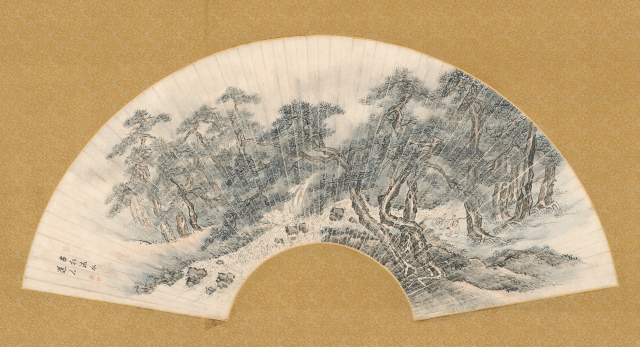

요즘 전주 합죽선은 가로 길이 54센티미터 안팎에 부챗살은 38개 정도이다. 옛 부채그림 중에 과연 쥘부채였을까 하는 생각이 들 정도로 크기가 큰 것이 간혹 보인다. 이인문의 '송계한담'이 그렇다. 가로가 77센티미터, 부챗살이 75개인 대형이다. 쥘부채, 접부채인 합죽선은 양반들의 필수품이어서 유행을 많이 탔던 것이 이유원의 『임하필기(林下筆記)』(1871년)에 나온다.

"40년래 서울 사대부들은 다시는 단오선을 사용하지 않는다. 처음에는 염조대선(廉造大扇)을 숭상하다 뒤에는 심씨소선(沈氏小扇)을 숭상하고 또 곡두소선(曲頭小扇)을 숭상했다. 가지각색의 비단을 부채에 발라서 부치다가 곧 모두 사용하지 않게 되었고 또 붉은 색을 숭상하다 얼마 안가서 쓰지 않았다. 지금은 모두 소절선(小切扇)을 사용한다. 유행이 한 때를 휩쓰는 것은 비록 작은 물건이라도 마찬가지다."

그러니까 19세기 초에 오래 유행했던 단오선이 싹 사라지고 최근 40년간 염씨가 만든 큰 부채, 심씨의 작은 부채, 머리 부분이 굴곡진 작은 부채, 각색 비단 부채, 붉은 비단 부채, 작게 끊은 부채 등으로 유행이 7번 서울 상류층 사이에서 바뀌었다는 것이다. 유명 장인의 솜씨에 따라 크거나 작은 부채가 유행했고, 청나라 수입품이었을 비단을 종이 대신 바르기도 했으며, 빨간색(!) 비단부채도 유행하다 지금은 소절선만 든다고 했다. 어떤 모양이었을지 궁금하다. 이유원은 흥선대원군에게 밀려나 있을 때 양주 천마산 가오곡(현재 경기도 남양주시 화도읍 가곡리)에서 이 책을 엮었다. 한양에서 이 별장까지 80리를 남의 땅을 밟지 않았다는 손꼽히는 부자였으므로 유행에 민감했던 것 같다. 이유원의 많은 재산은 양자로 들어온 이유승의 둘째아들 이석영에게 상속되어 의미 있게 쓰였다. 1910년 경술국치를 당하자 이유승의 아들 6형제 건영, 석영, 철영, 회영, 시영, 호영 등은 합심해서 재산을 모두 처분하고 가족과 함께 만주로 망명했다. 이들이 신흥무관학교 개교를 비롯해 항일투쟁과 독립운동에 썼던 막대한 자금은 대부분 이석영이 물려받은 이유원의 재산이었다.

이인문의 명작 부채그림을 두고 딴 이야기가 길었다. 평범하지 않은 대형 고급 부채이고 그림 또한 실력을 제대로 발휘해 세필과 담채의 표현력이 넘친다. 이인문은 소나무가 무성한 물가에서 정담을 나누는 '한담(閑談)'을 즐겨 그렸다. 자연 속에서 우정을 나누는 한가로움과 정다움은 양반사대부들이 선호하는 주제였을 것이다. 소나무 그늘아래는 솔바람도 불었을 테고 계류와 작은 폭포의 물소리까지 있으니 부채그림으로도 맞춤하다. 솔숲을 이룬 소나무들의 원근, 대소, 곡직이 강약의 붓질로 노련하게 드러났고 여백으로 사라지는 담채의 유현(幽玄)한 공간감 또한 최고의 기량을 보여준다. 등장인물은 세 친구와 다동(茶童) 하나.