국내 주요 포털사이트 네이버·다음, 평양 두고 각기다른 표기 '눈길'

네이버 평양 '북한 수도' 이용자들 "북한이 언제 정식 국가였어?"

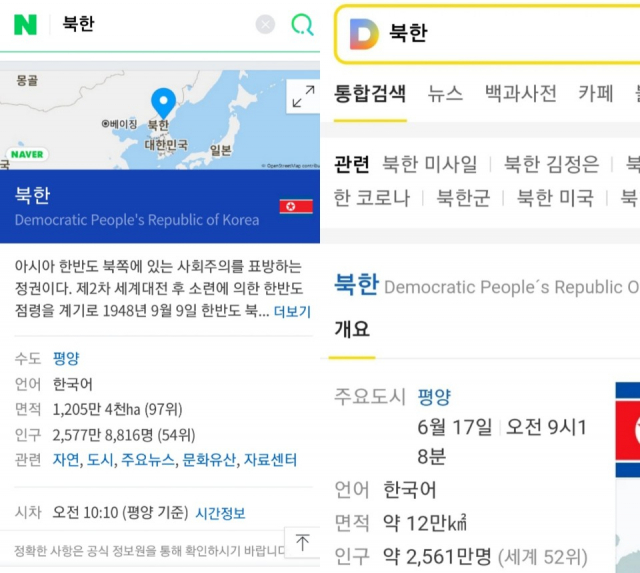

북한의 최대도시 평양을 두고 국내 주요 검색 포털 사이트 다음(daum)과 네이버(naver)가 각기 다른 명칭을 사용해 관심을 끌고 있다.

다음은 평양을 북한의 '주요도시'라고 표현한 반면, 네이버는 '수도'라고 기입한 것. 이를 두고 헌법도 인정하지 않은 '정식 국가로서의 북한'을 네이버가 인정한 것이냐는 불만이 제기되고 있다.

17일 오전 포털 '다음' 검색 창에 '북한'을 검색하니 평양을 '주요도시'로 지칭하고 있었다. 반면 네이버는 평양을 '주요도시', '수도'로 혼용하고 있었는데 PC로 검색 시 평양이 '주요도시'로 나온 반면, 스마트폰 상에서 검색하자 평양이 '수도'로 표기됐다.

네이버 이용자 A(32) 씨는 이날 "스마트폰으로 네이버를 보는 사람들이 대다수인데 평양을 북한 수도라고 표기한 것을 보고 놀랐다"며 "통상 수도는 한 국가의 중심도시를 지칭하는 단어인데 우리나라는 북한을 공식 정부로 불인정하지 않느냐"며 따져 묻기도 했다.

네이버 관계자는 해당 문제 제기에 대해 "기술적 결함이 있었는지 확인 해보겠다"고 밝혔다.

한편, 우리 헌법 제 3조는 대한민국 정부를 한번도 유일의 합법 정부로 한반도와 그 부속도서를 대한민국의 영토로 규정하고 있다. 남북 간의 경계를 가르는 휴전선이나 해상경계인 북방한계선(NLL)을 영토선이나 국경선,영해선으로 부르지 않는 것도 이 때문이다. 또한 새터민(탈북자)이 국내로 들어올 경우 외국 국적자와 달리 별도의 귀화 절차가 없는 것도 이런 이유 탓이다.

현재의 북한정권은 대한민국의 영토 내에 불법적으로 설립된 괴뢰단체로 북한 주민들은 괴뢰단체의 압제를 받는 미수복 영토에 거주 중인 대한민국 국민인 셈인 것. 이를 두고 헌법 제정 당시 '누구도 한반도의 휴전 상태가 이렇게 장기간 지속할 줄 예상하지 못해서 였다'는 주장이 많다. 문재인 대통령 역시 지난 2018년 남북정상회담을 마치고 "65년 전 정전협정을 체결할 때에는 그해 내에, 단시일 내 전쟁을 종식한다는 선언을 의미했다"고 말하기도 했다.

2005년 제정된 '남북관계 발전에 관한 법률' 3조에서도 "남한과 북한의 관계는 국가 간의 관계가 아닌 통일을 지향하는 과정에서 잠정적으로 형성되는 특수관계"라고 나와 있다.

북한도 우리나라를 공식 국가로 인정하지 않는 것은 마찬가지다. 이 같은 남북관계의 특수성 때문에 여러 가지 문제가 발생해왔다. 일단 남북 간이 대화를 하거나 교류를 할 때 상대방의 정식 국가 이름을 부르지 않는다.

일례로 한국은 한국 대통령이 북한 지도자를 만날 때, 국가 원수 간의 만남을 의미하는 정상 "회담"이라는 단어를 사용했다. 하지만 북한은 '회담' 대신 '상봉'이라고 표현해 왔다. 북한이 김정은 위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령과의 만남을 '회담'으로 표현한 것과 대조적이다.

북한을 상대로 한 국가 인정 여부는 이전에도 끊임없이 논란이 됐다. 김의겸 전 청와대 대변인은 지난 2018년 공식 석상에서 북한이 국가이기도 하고 아니기도 하다는 취지의 발언을 해 논란이 일기도 했다.

정부가 추진하는 평화협정에 대해서도 논란이 일기도 했다. '남북관계 발전에 관한 법률'에 따르면, 남한과 북한 간의 거래는 국가 간의 거래가 아닌 민족 내부의 거래로 본다. 청와대 역시 이 법을 언급하며 남북 간 합의는 '조약'이 아니라 남북합의서에 해당한다는 점을 강조했다. 하지만 문 대통령은 자서전인 '운명'에 남북 합의가 법적으로 국가 간 조약의 성격으로 국회 비준을 받아야 한다는 점을 시사한 바 있어, 일각에서는 문 대통령의 입장이 일관성이 없다고 비판하기도 했다.