신문과 광고는 닮았다. 끊임없이 소통하고 싶어하는 속성을 지니고 있다. 신문은 최대한 사실의 기반을 둔 정확한 정보로 독자와 소통한다. 광고 역시 사실을 근거로 하지만 그것을 전달하는 방법에는 주관성이 관여한다. 결국, 똑같은 메시지를 더 효과적으로 사람들에게 전달하고자 하는 특징이 있다.

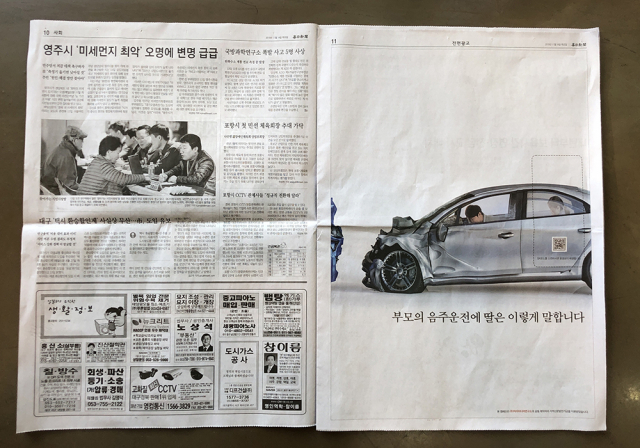

종이 신문은 더 이상 종이 신문이 아니다. 분명 종이인 것은 틀림없으나 전자기기와 결합해 메시지를 새로운 방식으로 전달하기도 한다. QR코드 역시 그런 기본 형태 중 하나이다. 필자의 회사는 지역신문발전위원회 사업을 통해 음주운전 예방 캠페인에 관한 작업을 매일신문과 진행하게 되었다.

신문 지면에서 음주운전에 관해 얘기하면 자칫 가르치려고만 드는 전형적인 공익 광고로 비칠 수 있다. 필자는 그 점이 싫었다. 하루 5천여 개의 광고에 노출되는 요즘 어떻게 하면 광고처럼 보이지 않게 만들 것인가가 광고 제작의 첫 번째 규칙이 되어버렸다. 그래서 지면에서 다 보여주지 말자고 생각했다. 지면만 봤을 땐 심심한 광고처럼 보이도록 말이다.

하지만 전자기기를 이용한 또는 QR코드를 이용한 광고의 가장 큰 단점은 참여율이 떨어진다는 점이다. 참여시 아메리카노를 무료로 준다든지 돈을 준다든지 하는 당근이 없다면 사람들은 좀처럼 참여하지 않는다. 그래서 카피의 힘을 빌릴 수밖에 없었다.

'부모의 음주운전에 딸은 이렇게 말합니다'

이렇게 쓰면 그다음이 궁금하지 않을까 하는 생각을 했다. 그리고 광고가 지면에서 끝이 아니라 동영상으로 이어진다는 느낌도 들 수 있어서 좋았다.

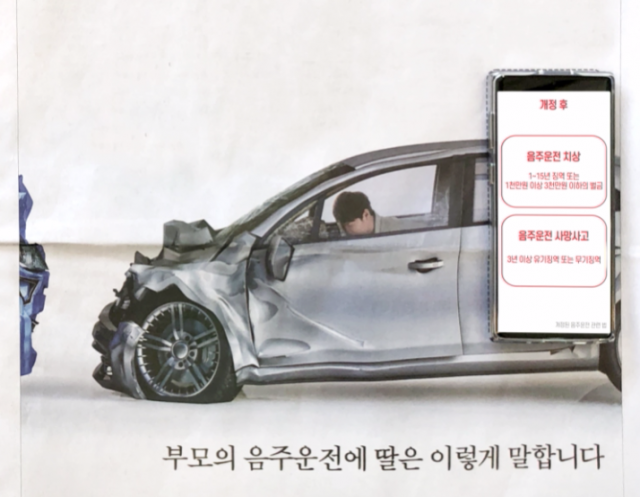

QR코드를 찍으면 뒷좌석 창문이 열리며 딸의 독백은 시작된다.

'아빠, 아빠 불러도 대답이 없네요. 음주운전은 안된다고 했는데 아빠가 한 잔은 괜찮다고 했어요. 그런데 아니네요. 아빠도 엄마도 대답이 없네요. 아빠. 전 이제 어떻게 살아요? 술 한잔이 아빠를 제 곁에서 데려가 버렸어요.'

음주운전으로 아빠를 잃은 딸의 목소리를 들으면 확실히 알 수 있다. 시각으로 느끼는 메시지와 청각이 함께 동원된 메시지는 다르다는 것을 말이다. 만약의 딸의 말을 신문에 글로 적어두었다면 독자는 감화되기 힘들다. 하지만 내 귀를 통해 듣는 어린 딸의 목소리는 감화를 준다.

이것이 바로 인터렉티브 광고의 묘미이다. 인터렉티브 광고란 말 그대로 상호 작용하는 광고라는 뜻이다. 80년대 우리는 광고를 말할 때 9시 뉴스 앞에 오는 것을 떠올렸다. 그런 광고는 상호 작용할 수 없다. 소비자는 그저 TV를 바라볼 수밖에 없는 것이다. IT 기술이 발전한 요즘 상호작용을 하는 광고 형태가 가능해졌다. 즉, 소비자들이 광고를 가지고 놀고 웃고 즐기게 된 것이다.

앞으로 많은 광고의 형태가 이렇게 될 것이라고 본다. 일방적인 시청각 광고가 아니라 사람들의 행동을 유발하고 움직이게 하는 광고 말이다. 광고처럼 신문 역시도 그런 길을 가게 될 것이다. 일방적인 기사 전달이 아닌 그 기사에 독자들이 참여하고 소통하는 방식이 될 것이라고 본다. 신문사와 광고회사는 그런 소통하고자 하는 인간의 본능에 초점을 맞춰야 살아남을 수 있다.

㈜빅아이디어연구소 김종섭 소장

'광고인의 생각 훔치기' 저자. 광고를 보는 건 3초이지만 광고인은 3초를 위해 3개월을 준비한다. 광고판 뒤에 숨은 이야기들을 독자들과 공유하기 위해 '김종섭의 광고 이야기'를 연재한다.