정혜영 대구대학교 인문교양대학 초빙교수

언제부터인가 다방을 찾아보기가 힘들다. 다방은 도시 변두리 후미진 지역이나 시골 직행 버스 정류장 근처에 초라한 팻말을 걸고 자리해있을 뿐이다. 어쩌다 '다방'이라는 팻말을 발견하고는 그리운 마음에 다가가서 출입문을 열려고 하다가도 쇠락하고, 음울한 외관에 그냥 손을 내리게 된다. 시화전이라거나, 음악 감상회가 이미 역사적 유물이 되어버린 시대, 그들과 함께 한시대의 문화를 이끌었던 다방이 명맥을 유지할 수 없는 것은 어쩌면 당연한 일인지도 모른다.

대중 찻집으로서 '다방'이 처음 등장한 것은 대략 1920년대, 일제강점기 때이다. 이후 일제강점기가 끝날 때까지 다방은 모던 보이와 모던 걸이 모여 문화를 이야기하는 최고의 모던한 공간이었다. 문제는 '돈'이었다. 클래식 음악을 들으며 문학과 철학을 논하기 위해서는 최소, 커피 한 잔을 마실 돈, 10전이 필요했다. 1930년 초반 일반 여자 사무원의 하루 임금이 60전 정도였으니 결코 싼 가격은 아니었다.

특히나 다방이 일반화되던 1930년대를 넘어서면서 세계적 경제대공황의 여파로 식민지 조선 청년들은 취업 기회를 얻기가 어려웠다. 여기에 만주침략을 시작으로 일제가 중국과의 전쟁에 들어가는 통에 경제는 더욱더 힘들어질 수밖에 없었다. 경제만 어려워진 것이 아니었다. 일본을 위해 전쟁터에 나가서 목숨까지 내놓아야하는 상황이 조선청년들에게 몰아닥쳤다. 꿈조차 꿀 수 없을 정도로 우울한 시절이 계속되었다. 갈 곳 없는 청년들이 다방으로 모여들었다.

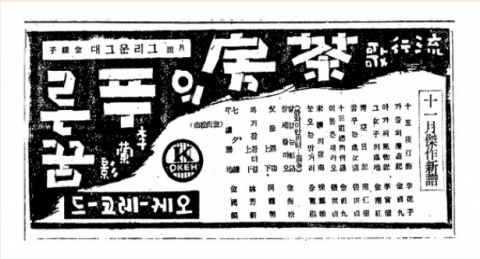

가수 이난영이 부른 '다방의 푸른 꿈'(1939)은 바로 이런 식민지 청년들의 우울한 삶을 담고 있다. '내뿜는 담기 연기 끝에/흐미한 옛 추억이 보인다./고요한 찻집에서/커피를 마시며/가만히 부른다./그리운 옛날을 부르누나./부르누나./흘러간 꿈은 찾을 길 없어/연기를 따라 헤매는 마음/사랑은 가고/추억은 남아/블루스에 나는 운다.' 블루스 음률과 퇴폐적 가사, 이난영의 코에 약간 걸린 듯한 목소리를 통해서 1930년대 다방의 우울한 풍경이 전해져 온다.

1930년대 조선의 젊은이들은 그들 인생의 푸른 꿈을 아이러니컬하게도 다방 구석에 앉아서 꾸고 있었다. 일할 직장도, 꿀 꿈도 없었던 가난한 식민지 조선 청년들에게 다방은 유일한 안식처였다. 커피 값 10전이 없어서 외상 달기 일쑤였지만 인정스러운 다방 주인은 청년들의 가난과 고달픈 마음을 이해하고 참아줬다. 다방에 모여앉아 그들은 종일, 서로의 아픔을 보듬으면서 시대를 견뎌갔다.

가난을 비관한 대구사범졸업생이 낙동강 교량교에서 투신자살을 했다는 소식이 들려왔다. 그들 또래의 조선 청년 이인석이 멀고 먼 중국 땅에서 일본을 위해 싸우다가 전사했다는 소식도 들려왔다. 귀에 들려오는 것은 모두 우울한 소식 밖에 없었지만 그래도 그들은 다방에 서로 모여 앉아 시대를 견뎌갔다. 무력감과 절망감, 분노, 좌절감 속에서 포기하지 않고 삶을 살아갔다. 그 삶의 중심에 다방이 있었다. 대구대학교 인문교양대학 초빙교수