중국 천주현에서 일어난 일이다. 어떤 어부가 바다에서 잡아온 소라를 요리하려고 손질하다 지름 2 cm의 황금빛 진주를 발견했다. 이 진주는 무려 1억원이 넘는다고 한다. 필리핀에서는 길이가 60 cm가 넘고 무게가 34 kg이나 되는 초대형 진주가 발견되었다. 이것은 세계에서 가장 큰 천연 진주로 등극하였을 뿐만 아니라 감정가가 무려 1000억원이 넘는다고 한다.

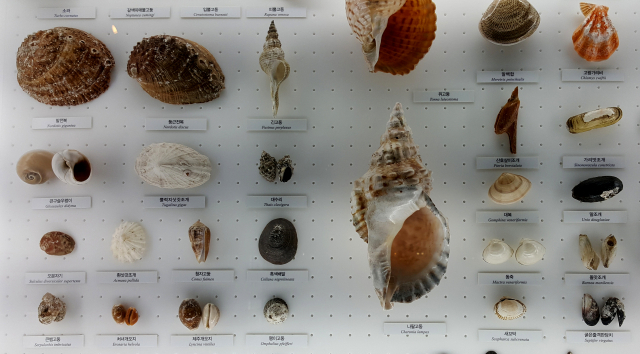

국내에서도 해물요리를 먹다가 진주를 발견했다는 뉴스가 가끔 들려온다. 진주는 주로 진주조개에서 나온다. 그런데 소라와 전복을 비롯한 여러 조개에서 진주가 나오기도 한다. 오래 전부터 진주는 귀한 보석 대접을 받으며 목걸이와 반지로 만들어져 많은 사람들의 사랑을 받아왔다. 그런데 과학자들이 전복껍질에서 진주층을 발견했다. 무지개 빛깔로 빛나는 진주층에 매료된 과학자들이 이것을 베끼려고 시도하고 있다는 소식이 들려온다. 그들이 발견한 것이 무엇이며 왜 그토록 베끼고 싶어하는지 재료공학자의 실험실을 살짝 들여다보자.

◆가리비껍질 vs 전복껍질

전복껍질을 밟고 올라가도 깨지지 않는다는 말을 들었다. 그 얇은 전복껍질을 어른이 밟고 올라가도 깨지지 않는다니 믿기지 않아서 전복 한 마리를 샀다. 부엌 싱크대에서 전복 살을 깨끗이 발라서 버리고 껍질을 잘 씻어서 말렸다. 그리고 무언가 비교할 대상을 찾다가 며칠 전에 해물탕을 먹고 하나 가져온 가리비가 있어 꺼냈다. 자. 이제 드디어 과학적인 테스트를 할 때다. 가리비껍질이 많이 두껍지는 않지만 전복껍질에 비하면 몇 배나 두껍다.

먼저 가리비껍질을 바닥에 놓고 한쪽 발을 살며시 올려놓았다. 한쪽 발을 올리고 다른 발을 땅에서 떼기도 전에 가리비껍질은 박살이 났다. 너무 싱겁게 깨져버리는 가리비껍질을 보며 내 몸무게를 실감했다. 이제 전복껍질 차례다. 두근거리는 가슴을 진정시키며 전복껍질 위에 한 발을 올려놓았다. 그리고 다른 발을 땅에서 천천히 떼어 들어올렸다. 그 순간 아무 일도 일어나지 않았다. 정말 전복껍질이 깨지지 않았다. 이 얇은 전복껍질이 깨지지 않다니. 너무 신기해서 다시 올라갔다. 이렇게 세 번쯤 올라서니 그제야 뿌지직 금이 가면서 깨졌다. 이 실험을 직접해보니 재료공학자들이 왜 그토록 전복껍질에 푹 빠져서 연구하고 있는지 이해가 되었다. 매우 얇으면서도 매우 강한 재료인 전복껍질 속에는 어떤 비밀이 담겨있을까?

◆분필과 전복껍질

우리는 보통 단단한 물질로 된 두꺼운 물체를 강하다고 생각한다. 그런데 재료공학자들이 밝혀낸 과학원리는 그렇지 않다. 잠시 생각을 해 보자. 단단한 유리판을 전복껍질 두께로 얇게 만들고 사람이 올라서면 바로 깨진다. 무척 강해보이는 바위도 전복껍질 두께로 만들어서 올라가면 금방 깨진다. 쇠도 마찬가지다. 전복껍질 두께 정도의 얇은 철판 위에 올라가면 바로 휘어지거나 깨져버린다. 그런데 전복껍질은 왜 깨지지 않을까?

전복껍질의 성분을 분석하면 탄산칼슘이 95%나 된다. 이 주성분인 탄산칼슘 때문에 강할 것이라 추측할 수 있지만 그렇지 않다. 우리가 교실에서 사용하는 분필이 탄산칼슘으로 만들어졌다. 그리고 가리비와 같은 다른 조개들도 주성분이 탄산칼슘이다. 오히려 전복껍질이 강한 비밀은 5% 정도 밖에 되지 않는 단백질에 있다고 할 수 있다. 단백질은 유기물이어서 부들부들한데 강한 재료를 만든다니 뭔가 이상한 느낌이 들지만 그 속을 들여다보면 재료공학자들이 홀딱 반해버린 놀라운 비밀이 담겨져 있다.

◆나노벽돌 구조 전복껍질

호기심을 끝장낼 기세로 위에서 언급한 밟고 올라가서 깨진 전복껍질을 들고 필자의 실험실로 향했다. 현미경으로 1200배 확대해서 그 깨진 부분을 확대해 보니 미세한 구조가 보였다. 마치 산비탈을 깎아 만들어 놓은 계단식 논과 같이 생긴 아주 얇은 판들이 층층이 쌓여있는 구조였다. 최근 재료공학자들이 밝힌 비밀이 바로 여기에 있다.

전복껍질은 나노벽돌이 층층이 쌓인 구조로 되어 있어서 매우 강하다. 이것은 마치 벽돌집과 비슷한 구조다. 벽돌을 층층이 쌓아갈 때에 층과 층 사이에 모르타르를 바른다. 이처럼 전복껍질에서 탄산칼슘으로 된 나노크기의 판과 판 사이에 단백질이 아주 얇게 접착제처럼 들어있다. 한국과학기술연구원의 자료를 통해 살펴보면 이렇다. 새끼 전복껍질은 두께가 1 mm 정도로 얇다. 그렇지만 이 전복껍질을 구성하는 나노크기의 판 하나의 두께는 0.0003 mm 정도 된다. 따라서 나노크기의 판이 3,300개 이상 층층이 쌓여서 1 mm 두께의 전복껍질을 만든다. 우리는 벽돌건물을 지을 때 구조의 안정성 때문에 벽돌을 3,000 층 이상으로 쌓을 수 없다. 그런데 전복껍질을 구성하는 벽돌은 나노크기로 매우 얇기 때문에 이렇게 많이 쌓는 것이 가능할 뿐만 아니라 층 사이에 부드러운 단백질이 있어서 접착제 역할과 함께 힘을 분산시키는 역할도 하고 있다.

◆예술로 승화한 나전칠기

전복껍질의 안쪽을 햇빛에 비쳐보면 무지개 빛깔을 띤다. 바로 이 부분이 진주층이다. 그러니까 진주목걸이에 쓰는 진주구슬을 얇은 판 모양으로 펴 놓으면 전복껍질과 같이 된다. 해물탕이나 전복죽 요리에 쓰고 버리기에는 아까운 진주로 만들어진 조개껍질이 바로 전복껍질이다. 이것은 매우 강하기도 하지만 아주 아름다운 빛깔을 띤다. 그래서 옛날부터 각종 장식용구에 많이 사용해오고 있다. 전복껍질을 이용한 대표적인 공예가 나전칠기다.

중국 당나라에서 발달하여 우리나라로 건너와 화려한 안방문화를 만들어간 나전칠기 공예의 핵심은 전복껍질이다. 장롱과 교자상과 각종 생활용품에서 전복껍질은 무지개 빛깔을 간직하고서 사슴이 되고 매화꽃이 되며 하늘 위를 떠다니는 구름이 되었다. 이처럼 오랫동안 우리나라에서 전복껍질은 나전칠기 재료로서 사랑받아 왔다.

최근 전복껍질의 무지개 빛깔을 품은 진주층에서 나노벽돌이 층층이 쌓인 나노복합체 구조를 발견함으로써 얇으면서 매우 강한 재료의 비밀이 밝혀졌다. 이와 같은 나노구조를 모방할 수 있다면 아주 가벼우면서도 튼튼한 다양한 물건들을 만들 수 있는 획기적인 기술로서 우리 일상생활과 산업 전반에 혁신을 불러올 것으로 기대되고 있다.

김영호 대구경북첨단의료산업진흥재단 책임연구원