도쇼구, 린노지, 다이유인 모인 세계문화유산

도쿠가와 이에야스와 불가분의 관계

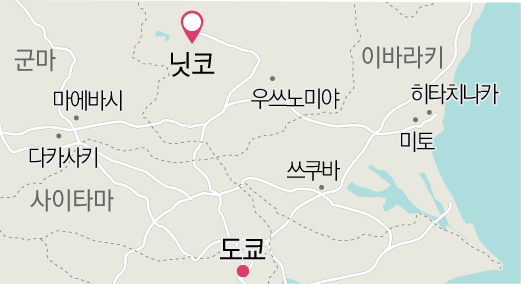

일본 간토지역 수학여행 1순위

추젠지코, 케곤노타키 등 절경도 빼놓지 말아야

그해 가을에도 산천은 어김없이 제 색을 드러냈을 것이다. 상록수와 활엽수는 어지러이 섞이고 어울려 가을색을 뽐냈을 것이다. 산에서 내린 물은 맑았을 것이다. 새의 소리도 청아했을 것이다. 한층 높아진 하늘도 지금과 같았으리라.

절경에 국적은 없었을 것이다. 그러나 1636년 가을, 일본에 있던 조선통신사 일행은 마음이 급했을 것이다. 그해 겨울 청(淸)이 조선을 침공할 것이란 소문이 정설로 굳어질 때였다. 정묘년(1627년) 난리가 있은 뒤 시시때때로 군신의 관계를 요구한 청이었다. 하루 빨리 귀국해야할 마당에 막부는 계획에 없던 요청을 해왔다.

'닛코(日光)'에 가자고 했다. 쇼군 도쿠가와 이에미쓰(德川家光)는 평화의 시대를 보여주겠노라고 했다. 쇼군(將軍)에 대한 소문은 익히 들은 터였다. 10년 전 일본에 다녀온 사신은 쇼군의 '비위맞추기가 힘들며 괴팍하다'고 전했다. 그런 쇼군이 조선통신사를 졸랐다. 조부의 명복을 빌며 사찰을 세웠으니 함께 가달라는 요청이었다.

※1625년 인조실록에는 '가광(家光, 도쿠가와 이에미쓰를 지칭)은 성격이 날카롭고 사람 죽이기를 좋아하므로 사람들이 원망하며 괴로워하였다'는 전언이, 1637년 실록에는 '조선통신사 정사 임광과 부사 김세렴 등이 일본에 다녀와 임금에게 보고'하는 모습이, 실록의 부록인 행장에는 '가광이 그 할아버지(德川家康, 도쿠가와 이에야스)를 위하여 복을 비느라 큰 절을 세워 일광사(日光寺)라 이름하고 신필(宸筆, 임금의 글씨)을 얻어 나라 안에 뽐내려했다'는 기록이 있다.

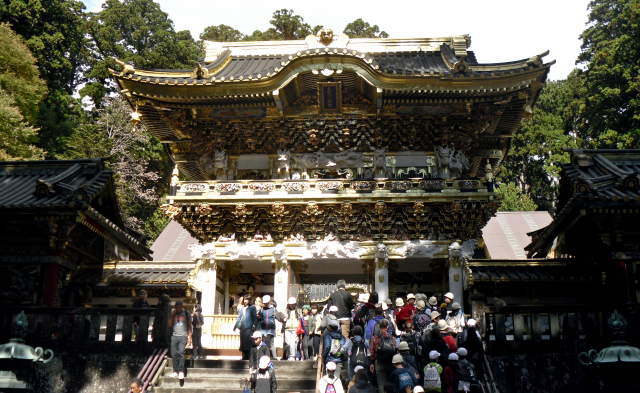

◆일광사, 도쇼구(東照宮)

조선통신사가 보고한 일광사가 바로 도쇼구(東照宮)다. 도쿠가와 이에야스의 무덤이 있는 사찰이자 신사다. 도쿠가와 이에야스를 승리의 신이자 평화의 신으로 모신 곳이다.

평화는 이겨야 시작됐다. 임진왜란, 정유재란 후 조선은 문록의 역, 경장의 역(文祿·慶長の役, 임진왜란과 정유재란의 일본식 표현으로 문록과 경장은 당시 일왕의 연호) 이후 일본과 달랐다. 조선은 왜란 이후 전란 후유증을 수습하고 있었지만, 조선 침략에서 살아남은 일본장수들은 내부의 패권을 쥐려 건곤일척의 싸움을 벌였다. 평화는 저절로 오지 않았다. 대적할 이가 없고서야 평화가 왔다.

도쿠가와 이에야스와 그 자손 14대가 이어간 에도막부는 현대 일본의 기초로 인식된다. 중세와 근대의 중간 지점인 그 시대, 260년은 평화의 시대였다. 얼마나 의미있는 기간이었는지 일본은 이 시기를 특유의 시대 구분인 근세로 따로 구분한다.

평화의 상징이라는 도쇼구를 감싸안은 후타라산은 삼나무 숲 일색이다. 신사와 사찰이 삼나무 휴양림 안에 덤으로 있는 듯하다. 휴양림이라 불러도 손색없다.

도쇼구를 포함해 린노지(輪王寺), 다이유인(大猷院)까지 사찰과 신사가 몰려 있다. 모두 일본의 국보급 문화재고 보물이며 그 안에 또 국보급 문화재와 보물이 들어있다. 한마디로 일본에서 '대단히 소중한' 곳이다.

자연스레 사람들이 몰린다. 수학여행 온 학생들, 관광 온 어르신, 데이트하러 온 커플, 이곳이 유명하다는 얘기를 듣고 온 외국인까지 한데 뒤섞인다. 필연인지 우연인지 오디오가이드도 있는데 일본어, 영어, 중국어만 있다.

무슬림들이 평생 한 번은 가야한다는 메카를 성지 순례하듯 일본인이라면 반드시 들러야하는 곳은 아니었지만, 일본인이라면 한 번쯤 와보는 곳이었다. 그도 그럴 것이 소학교(초등학교에 해당) 학생들의 수학여행 코스였고, 수학여행의 기분을 잊지 못한 청년들이, 인생을 돌아보며 관조하는 노년들이 맑은 공기와 온천을 종합관광세트 삼아 들르는 곳이 도쇼구 일대였다.

◆도쇼구 경내의 볼 것들

잘 모르는 지역의, 잘 모르는 식당에 갔을 때 많은 사람들이 주문해 먹는 것을 따라 주문해 먹으면 낭패를 면한다는 삶의 지혜가 있다. 해외여행지에서도 이게 얼추 적용되는데 주로 현지인들이 많이 몰려 사진을 찍는 곳에서 비슷한 자세로 찍으면 대개 성공적이다.

도쇼구 경내에서는 '신큐사(神廐舍)'라는 곳이 그랬다. 마구간 용도로 쓰이던 곳이다. 말을 지켜주는 동물로 원숭이를 새겨놨는데 이게 명물이 됐다. 5개의 장면이 있다. 그 중에서 2번째 장면인 '산자루(三猿)', 3마리 원숭이가 사실상의 킬러콘텐츠다.

원숭이의 인생을 5개 장면으로 나눠 마구간에 새겼는데 실제론 사람의 인생을 가르치는 조각이었다. 산자루는 유년기 시절 알아야할 것을 보여줬다. 나쁜 것은 듣지도, 보지도, 말하지도 말라는 모습으로 표현됐다. 그래선지 마구간 앞에서 사진 찍는 이들은 백이면 백, 유년기가 아님에도, 죄다 눈과 귀와 입을 가린 모습을 따라 했다.

앞서 1636년 일본에 온 4차 조선통신사의 난감했던 상황을 상상해봤었는데, 조선통신사는 이후 5차(1643년)와 6차(1655년)까지 세 차례에 걸쳐 닛코를 찾게 된다. 조선통신사가 이곳까지 오면서 빈손으로 왔을 리 없다 싶었는데 역시나 그때 가져온 것들이 아직까지 이곳에 남아있다. 안내설명판이 없어 알 수 없었으나 위치로 보면 큰 비중을 차지하는 두 개의 물품이었다. 바로 '동종'과 '삼구족'이다.

동종은 도쿠가와 이에미쓰의 아들 탄생을 기념해 인조가 보낸 종이다. 네덜란드 국왕이 보낸 촛대가 동종 맞은편에 있다. 데지마(1636년 나가사키에 건설된 인공섬)를 통해 오랜 기간 무역을 해오며 서양의 선진기술을 전해준 네덜란드가 일본에 어떤 의미인지 생각한다면 조선이 보낸 동종의 가치를 어렵잖게 짐작할 수 있다. 삼구족(三具足·화병, 향로, 황새 모양 촛대)은 도쿠가와 이에야스의 시신이 안장된 곳 바로 앞에 놓여 있다.

◆추젠지코와 케곤노타키

닛코의 세계문화유산에서 조금 벗어나면 가을을 입은 국립공원이 기다린다. 맨 처음 닿는 곳은 대형 호수다. 빙어를 낚으려는 낚싯배들이 호수 한가운데 정박해 있다. 호수 이름은 추젠지코(中禪寺湖). '추젠지'라는 사찰 옆에 있는 호수라는 뜻이다. 물이 맑기도 참 맑다. 물고기의 정체를 알 수 있을 정도다.

추젠지코는 바로 옆에 있는 난타이산(男體山)에서 분출된 용암이 만들어 낸 호수다. 용암이 댐 모양처럼 계곡물을 가두면서 생긴 호수였다. 닛코를 관할하는 도치기현 공식으로 수심이 가장 깊은 곳은 163m, 둘레 25㎞다. 인용하는 곳마다 조금씩 차이를 보인다. 막부에서 권력을 넘겨받은 메이지유신으로 익히 알려진 메이지일왕은 이곳을 '행복의 바다'라 불렀다 한다.

'행복의 바다'라는 느낌을 외국 대사들도 공감했나보다. 추젠지코는 1800년대 후반부터 1900년대 초반까지 외국 대사들의 휴양지로 간택됐는데 너도나도 이곳에 별장을 지었다. 영국, 이탈리아 대사 별장은 현재도 남아있다. 호반을 따라 걷는 길이 웬만한 둘레길 뺨친다. 일본인들이 좋아하는 표현 방식인 'OO하기 좋은 OO, O선'처럼 '걷기 좋은 길 10선'에 들어가 있진 않다.

하지만 외국에서 온 대사들이 이곳에서 고국을 느꼈음을 어렵잖게 짐작할 수 있었다. 관광객을 위한 안내설명판에는 영국의 윈더미어 호수, 이탈리아의 코모 호수, 스위스의 레만 호수 모두 이곳과 닮았다고 해뒀다. 세계라는 건 결국 개인의 경험치인 것인지 한국인에겐 청남대에 온 느낌과 비슷했다.

추젠지코를 가둔 것은 난타이산의 용암이었지만 물은 용암 가장자리를 넘쳐 내렸고 용암의 갈라진 틈 사이를 비집고 새나왔다. 그러니까, 물은, 제멋대로 흘렀다.

케곤노타키(華嚴ノ滝)다. '화엄폭포'다. 불교 경전 화엄경의 화엄이다. 일본의 3대 폭포 중 하나라고 한다. 입장료(550엔)를 내고 엘리베이터를 타면 아래로 내려가 가까이에서 볼 수 있다. 97m 낙차로 떨어지는 폭포가 주변의 단풍과 어우러져 그림이다. 그래서 카메라 들 힘이 있다면 모두가 사진을 찍었다. 렌즈가 있는 모든 기구는 폭포를 겨냥했다.

옛사람들도 그림으로 그려내 후세에 전하려 했겠지만 명성에 비해 그림은 많지 않다. 실제 우키요에(浮世絵)의 대표작가 가츠시카 호쿠사이(葛飾北斎)가 전국을 돌며 유명 폭포를 그렸지만 케곤노타키는 빠져 있다.

한때는 '자살명소'라는 불명예를 얻기도 했다. 1903년 제일고교 학생이던 후지무라 미사오가 이곳에서 스스로 목숨을 끊었는데 공교롭게도 그의 학교 영어교사가 일본 문학의 아버지라는 나츠메 소세키(夏目漱石)였다.