우리나라에서 일어난 많은 만세시위에서 기독교의 역할은 대단했다. '독립선언서'에 서명한 33인 가운데 16명, 3·1독립만세운동의 계기가 된 48명 가운데 24인이 기독교인이었다.

전국적으로 만세시위가 벌어진 311개 지역에서 기독교가 만세운동을 주도한 지역이 78개소, 기독교와 천도교가 합작한 지역이 42개 지역이다. 만세시위에 대한 기독교의 참여율은 25~38%에 달한다. 또 1919년 3월 1일부터 6월 30일까지 체포·투옥된 9천458명 중 기독교인은 2천87명으로 22%를 차지한다.

당시 한국의 인구가 1천600만 명인데, 기독교인은 20만 명 정도였다. 기독교인들의 독립만세 운동 참여율은 전체 인구의 1.3~1.5%로 이는 일반인에 비해 참여율이 10배 이상 높은 것이었다. 이토록 기독교인의 만세시위 참여율이 높았던 배경은 무엇일까? 전문가들은 정의, 자유, 평화에 기반을 둔 기독교 신앙이 당시 해방을 목표로 하는 민족주의와 결합해 행동으로 표출된 것으로 분석하고 있다.

대구경북지역에서 가장 먼저 일어났던 대구 만세운동도 기독교계 인사들과 학생들을 중심으로 추진됐다. 그 결과 1919년 3월 8일 대구 서문시장에서 약 1천 명의 군중이 만세운동을 일으켰다. 이후 5월 7일 청도군 매전면 구촌동 만세운동에 이르기까지 꼬박 두 달 동안 80여 곳에서 90회 이상의 만세시위가 벌어졌다. 당시의 상황을 통해 기독교계의 만세운동에 대해 살펴 본다.

◆김천, '독립만세 불러야 조선이 독립한다'

김천면의 만세시위는 1919년 3월 8일 황금정 교회(현 황금동교회)에서 이뤄진 김수길, 김충한, 최용수, 한명수 등 4명의 협의로부터 시작됐다. 김충한은 황금정 교회의 조사로서 3월 초순부터 평양·서울 등지를 탐방하면서 각지의 만세시위를 직접 목격하고 독립만세운동을 전개할 것을 결심하면서 김천으로 돌아왔다.

김충한과 김수길은 김천의 만세시위를 위해 대구로 이동해 경고문, 협박문, 탄원문 등의 유인물을 제작했다. 또 이명건의 건의에 따라 비밀결사조직체로 '혜성단'을 조직했다.

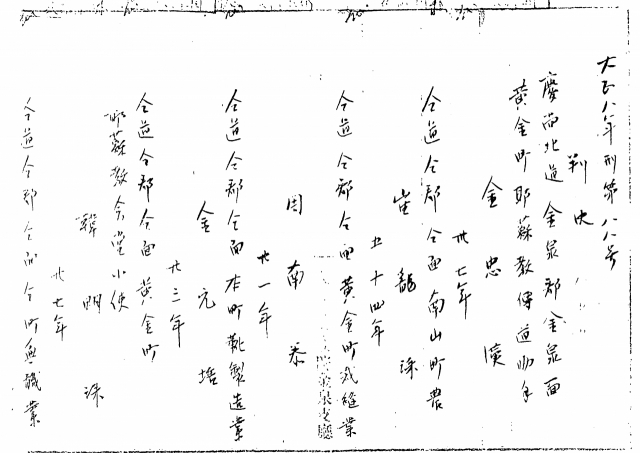

박태언의 판결문에 따르면 당시 이들이 교회당 건물 등에 게재하고 배포했던 경고문에는 "지금 조선독립의 기운(機運)의 때를 맞이해 이를 조선인의 민중에게 경고한다. 국민 등은 일어나 분기(奮起)해 일본의 굴레를 벗어나 자유의 국가를 건설하자"는 내용이 적혀 있었다.

본격적인 만세시위를 위해 주남태, 김원배는 3월 10일 김천공립보통학교 한정리, 석동준, 박희철 등 학생들에게 다음 날 있을 독립만세운동을 설명하고 태극기 50장을 나눠줬다. 그러나 일제 헌병분대가 사전에 첩보를 입수했고, 다음 날인 11일 오전 11시쯤 주도 인사 4명이 일경에 체포됐다.

김천의 만세시위는 일경의 체포가 있은지 2주 만인 3월 24일 갑작스럽게 일어났다. 이날 김인수, 김윤상, 최응수, 김영훈 등 청년들은 본정 안득수의 집 앞에서 조선독립만세를 3회에 걸쳐 외쳤고 근처에 있던 군중 20여 명도 함께 독립만세에 가담했다.

그리고 10여 일 후인 4월 5일 김천 대화정에 있는 헌병분대 구내에서 최무길이 대한독립만세를 고창했다. 기독교계의 영향을 받아 독립만세를 불러야 조선이 독립한다는 이야기를 들은 최무길은 혼자서 김천 헌병분대의 구내로 들어가서 '대한독립만세'를 3차례에 걸쳐 외쳐 일본 헌병들에게 충격을 줬다.

이 밖에도 1921년 2월 4일 김천공립보통학교 2학년 임원성이 한자와 한글로 '대한독립만세 일본패망'(大韓獨立萬歲 日本敗亡)이라 글을 써 김천 헌병대에 보내기도 했다.

◆울진, 항일 저항의식 높아 자생적 만세시위

1919년 4월 10일 아침 무렵 울진군 원남면 매화리 뒷산 남수산에서 시작된 울진의 만세는 동해안을 타고 북상, 13일 북면까지 독립운동의 물결이 거세게 몰아쳤다.

비록 울진 독립만세운동이 다른 지역보다 늦게 시작되고 시위 규모나 강도도 그렇게 크진 않았지만 전국적 만세운동의 절정기에 시위가 펼쳐졌다는 점과 중앙과의 연결고리도 없는 상태에서 자생적으로 독립만세운동을 펼쳤다는 점에서 높은 평가를 받고 있다.

이런 울진지역의 만세시위에는 중기 의병 이후부터 내려온 의병항쟁의 경험과 항일 저항의식이 뿌리 깊이 박혀 있었기 때문인 것으로 분석된다.

울진의 만세시위에서도 기독교인(감리교)들의 활약이 컸다. 특히 북면 고목리 지장 감리교인들은 교회에서 은밀히 태극기를 만드는 등 13일 북면 시위에 주도적으로 참여했다. 그 중에서 매화 만흥학교를 다녔던 감리교인인 전병겸은 울진 만세시위의 시작 단계에서부터 적극 참여했다.

전병항, 남병표 역시 흥부장터 만세운동을 앞장서 이끈 지장 감리교인이었다. 대부분 교인이었던 지장골 사람 다다수가 북면 흥부장터 만세운동에 참여할 정도로 감리교인들은 울진 독립만세운동에서 주도적으로 만세시위를 준비하고 참여했다.

울진지역 만세시위는 몇 가지 특징을 가지고 있다.

4월 11일 매화시위와 둘째 날인 12일 울진시위, 셋째 날인 북면 흥부장터 시위도 모두 장날이었다. 매화 만흥학교가 있는 매화에서부터 울진을 거쳐 북면까지 동해안을 따라 북상하면서 바람몰이하듯 시위의 물결을 장날로 이어갔다.

장날은 특별히 인원동원을 하지 않더라도 자연스레 사람을 모으기 쉽고 또한 장꾼을 가장하면 쉽게 접근할 수 있기 때문에 설령 시위를 위한 탄탄한 조직을 갖추었더라도 장날을 이용하는 경우가 많았다.

울진사람들은 다른 지역 만세시위에도 적극 참여한 것으로 알려졌다. 울진인들은 울진과 인접한 영해, 영덕뿐 아니라 멀리 서울에까지, 또 만주 등지에서도 3·1운동에 참가한 사실을 확인할 수 있다. 연령대별로는 20대가 주류를 이룬 가우데 30대, 40대의 참여가 두드러졌다.