우리나라의 국민소득에서 노동소득이 차지하는 비중인 노동소득분배율이 20년 만에 10%포인트 가량 하락해 비교 대상 경제협력개발기구(OECD) 20개국 중 하락 폭이 가장 큰 것으로 나타났다. 또 20개국 중 일본과 그리스 다음으로 노등소득분배율이 낮은 것으로 집계됐다.

15일 한국노동연구원의 노동리뷰 8월호에 실린 '소득불평등 지표 변동 원인에 대한 거시적 분석' 보고서에 따르면 OECD 주요 20개국의 평균 노동소득분배율은 1996년 63.22%에서 2016년 61.15%로 2.07%포인트 하락했다.

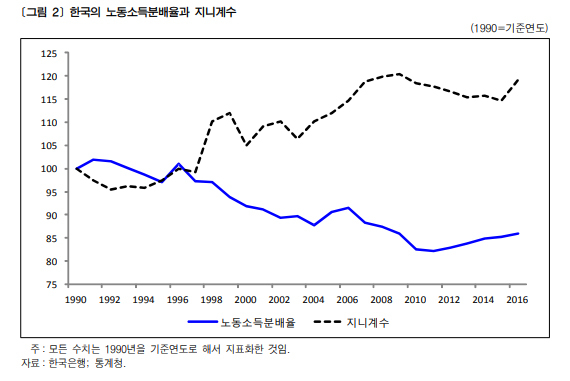

반면 한국의 노동소득분배율은 1996년 66.12%에서 2016년 56.24%로 9.88%포인트 하락해 분석대상 OECD 20개 회원국 중 낙폭이 가장 컸다.

분석대상 OECD 20개국 가운데 노동소득분배율이 가장 낮은 국가는 일본(2015년 기준 53.76%)이었으며, 그리스(2015년 기준 55.28%), 한국(2016년 기준 56.24%), 이탈리아(2016년기준 56.79%) 순이었다.

주상영 건국대 경제학과 교수는 보고서에서 "한국의 노동소득 분배율은 OECD 평균에 비해 5%포인트 정도 낮은 수준인데, 이를 금액으로 환산하면 2018년 기준 90조원 정도의 막대한 액수"라고 말했다.

더구나 한국의 가계소득이 국민소득에서 차지하는 비중인 가계소득분배율은 노동소득분배율과 유사한 흐름을 보인다.

주 교수는 "노동소득분배율에 이론적 임계치가 있는 것은 아니지만, 지나치게 낮을 경우 '저축-투자-소비' 혹은 '총공급-총수요'의 선순환 과정에 문제가 생길 수 있음을 암시한다"면서 "노동소득은 총수요의 원천이며, 미래수요에 대한 전망이 원활한 공급을 유도하고 자극한다"고 풀이했다.

그는 "비정규직 비율이 낮을수록, 최저임금 상승률이 높을수록 노동소득분배율과 가계소득분배율이 개선되는 경향을 보인다"면서 "결국 분배는 그 자체로 중요하며, 특히 저성장 시대의 불평등은 위험하다"고 강조했다.