대구 모기 6월까지 급증했다가 7월 초 한때 급감, 30℃ 이상 고온 탓

한밤 중 말매미 울고 바퀴벌레·벌·귀뚜라미 기승

기록적인 폭염에 여름철 곤충 생태계가 혼란에 빠졌다. 무더위가 이어지면서 곤충들의 생육 시기에 변화가 일어난 탓이다. 극성을 부려야할 모기는 여름잠에 들었고, 참매미는 침묵에 빠졌다. 지렁이는 말라버린 흙속에서 빠져나와 습기를 찾아헤매다 떼죽음을 당하고 있다. 치솟은 기온에 벌과 바퀴벌레는 극성을 부리는 상황이다.

◆10년 전보다 더운 날 많고 가뭄 극심

올 7월은 10년 전인 2008년에 비해 훨씬 뜨겁고 건조한 것으로 분석됐다. 기상청 기후자료를 보면 7월 들어 대구에서 낮 최고기온이 35℃ 를 넘긴 날은 16일이나 됐다. 2008년 7월에 기록한 7일에 비해 폭염이 두 배 이상 길어진 것이다. 특히 4월부터 7월까지 낮 최고기온이 30도를 넘긴 날도 43일에 달했다.

건조한 날씨도 이어지고 있다. 본격적인 폭염이 이어진 지난달 6일부터 31일까지 비는 단 두차례 내렸고, 강수량도 5㎜에 불과했다. 반면 2008년의 경우 7월 한 달동안 77.7㎜의 강수량을 기록하는 등 올해보다 12배나 비의 양이 많았다.

◆여름잠 든 모기, 다음달에 돌아온다

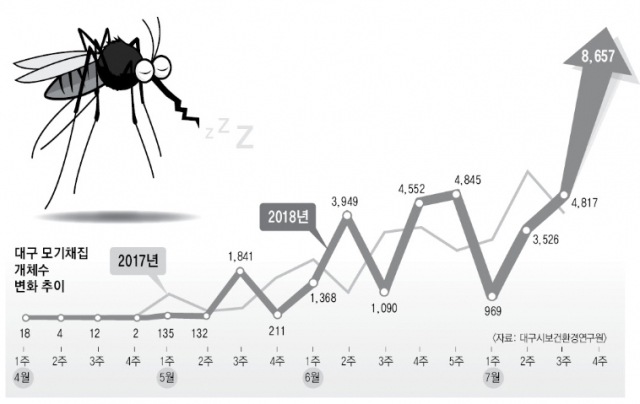

뜨겁고 건조한 날씨는 여름철 모기 개체수에 영향을 미쳤다. 모기의 생태 적정 온도는 27도 안팎이다. 모기는 3월부터 11월까지 왕성히 번식하며 25~30도에서 가장 활발하게 움직인다. 그러나 기온이 30도를 넘으면 흡혈과 외부 활동을 자제하는 여름잠에 빠진다.

대구시보건환경연구원이 동구 금강동 한 우사에서 채집한 모기 개체수는 6월 5주째에 4천845마리를 기록했지만, 본격적인 폭염에 비 소식이 끊긴 7월 들어 969마리로 급감했다. 모기는 적게나마 비가 내리고 낮 최고기온이 33.9도까지 떨어진 7월 하순에는 8천657마리까지 증가했다.

곤충 전문가들은 기온이 다소 떨어지는 다음달부터는 여름잠을 마쳤거나 뒤늦게 태어난 '가을 모기'가 기승을 부릴 것으로 보고 있다.

◆습한 곳 찾았다가 말라죽은 지렁이떼

덥고 건조한 날씨는 지렁이의 생태를 심각하게 위협하고 있다. 최근 배수구나 화단 주변에서는 지렁이 수백여마리가 떼지어 말라죽은 광경을 손쉽게 볼 수 있다.

지렁이는 기온이 5도 이하이거나 35도 이상인 경우 산란을 자제하고, 10~20도에서 활발하게 움직인다. 또한 피부호흡을 하는 지렁이의 특성 상 토양의 수분 함량이 70~80%를 유지해야한다. 폭염과 가뭄으로 땅속 수분이 마르면 지렁이들은 본능적으로 습기가 많은 배수구를 찾아 숨는다.

그러나 뜸한 비소식에 배수구까지 바짝 마르면서 모여있던 지렁이들이 한꺼번에 죽는다는 것이다.

지렁이의 떼죽음은 토양 및 지하생태계에 악영향을 미칠 수 있다. 지렁이는 땅 속과 바깥을 오가며 흙속에 공기를 불어넣는 역할을 한다. 이 과정에서 대기 중의 산소와 질소 및 각종 영양소가 흙 속에 들어와 혐기성 박테리아가 줄고 다양한 생명체가 살 수 있다. 그러나 지렁이들이 집단 폐사하면 토질에 나쁜 영향을 미친다는 게 전문가들의 설명이다.

◆매미 우는 시기 바뀌고 바퀴·벌·귀뚜라미 급증

여름 전도사인 매미의 생태계도 변화를 겪고 있다. '맴맴맴' 우는 참매미는 27도 이하에서 주로 활동한다. 그러나 일찍 찾아온 여름으로 생육기가 빨라지면서 초여름에 나타났다가 자취를 감췄다. 대신 27도를 넘어서면 우는 말매미는 더욱 시끄럽게 울고 있다.

더운 날씨를 좋아하는 바퀴벌레와 벌, 귀뚜라미는 천국을 맞았다. 국내에 서식하는 미국바퀴벌레와 독일바퀴벌레의 고향은 기온이 30도를 웃돌고 습도가 높은 중앙아프리카다. 대구는 4월부터 낮 최고기온이 30도를 넘기는 날이 크게 늘어난데다 비도 334㎜가량 내리면서 바퀴벌레 생육에 유리한 조건이 갖춰졌다.

벌은 장마를 맞으면 벌집에 습기가 차고 꽃가루가 고갈돼 개체수가 급감한다. 그러나 올해는 장마가 유독 짧았던데다 폭염이 이어지면서 개체수가 줄지 않고 있다. 귀뚜라미도 부화 시기가 당겨졌다. 귀뚜라미는 땅속에서 알로 겨울을 난 뒤 8~10월 성충으로 부화하지만 일찍 기온이 오르면서 지난달부터 개체수가 늘었다.

황의욱 경북대 계통진화유전체학연구소 소장은 "폭염과 함께 곤충의 세대 교체가 빨라지고 개체수도 늘었다"면서 "생존경쟁에서 뒤처진 개체들이 너무 일찍 도태되는 등의 부작용도 우려된다"고 말했다.