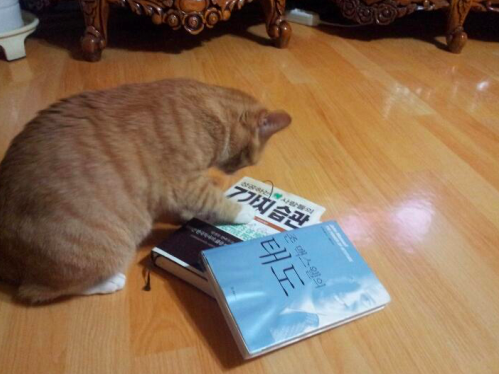

6년 전 엄마를 잃고 길에서 헤매는 나를 '슬아 언니'가 껴안아 주었다. 내가 입은 옷이 노란 색이라고 '노랑구'라는 이름을 지어줬다. 애칭은 '랑구' 다.

식구들은 모두 나를 예뻐해 주었다. 그런데 나이 든 아저씨는 짓궂었다. 등을 쓰다듬어 주다가도 갑자기 내 코에다 검지를 탁 튕겼다. 정말 기절하는 줄 알았다. 아저씨를 피해 침대 밑으로 들어가면 청소기를 들고 쫓아와 윙윙 돌리며 "빨리 나오너라" 하면서 괴롭혔다.

언니는 직장 가까이로 독립을 했다. 나도 그런 언니를 따라 독립군에 가담해야 했다. 가끔씩 예전에 살던 집에 들르면 나이 든 아주머니와 작은언니는 너무 반가워 했다. 아저씨도 반가워했지만 나는 아저씨와 마주치는 자체가 싫었다.

아저씨가 나를 해코지하기 전에 방어를 해야 한다. "캬앙, 쒝쒝!" 발톱을 세워서 아저씨 손이 다가오면 가차 없이 할퀴었다.아저씨는 손등에 흐르는 피를 닦으며 "저것이 하악질을 하네. 너거 집에 가라!"며 고함을 지른다. 아저씨와 나는 앙숙이 되었다.

언니는 아침에 출근하면 어두워서야 집에 들어온다. "밥 먹고 놀아라" 며 맛있는 육포와 통조림 등을 잔뜩 차려준다. 나는 심심해서 먹고 또 먹었다. 어느 날 아주머니가 나를 보더니 혀를 찼다. "세상에나, 돼지로 키웠네. 이 일을 어쩌누." 그날 이후 내 이름은 "돼랑구"가 되어버렸다.

가끔씩 언니가 출장을 가게 되면 좁은 케이지에 갇혀 예전 집으로 이동해야 한다. 아주머니는 나를 예뻐해 주지만, 베란다 화초를 망가뜨린다고 방충망으로 완전 차단해 버린다. 그깟 화초를 조금 씹어 놓는다고 무어 그리 호들갑을 떠시는지.

그리고 내 옷에서 털이 빠진다며 짜증을 낸다. 언니는 그때마다 나를 미용실에 데리고 간다. 미용실 언니들은 나를 보며 쿡쿡 웃는다. "덩치를 보면 장군인데 목소리는 애교가 찰찰 넘치는 기생이네요."

언니들은 나의 목에 넥카라를 씌우고 발목을 양쪽에서 잡아당긴다. 나도 명색이 암컷인데 어찌 이리 예의도 모르실까.

"내 자리는 상석입니다."

나는 전생에 왕족이었는지도 모른다. 낮은 자리는 멍멍이나 앉으라지. 나는 함부로 굽실거리지 않는다. 나를 부른다고 냉큼 달려가지도 않는다. 나를 안아주고 싶으면 본인이 직접 다가와야 한다. 단지 밤에는 언니의 가슴팍에 올라가 언니의 손바닥을 핥아야 잠이 온다. 언니는 가끔씩 내 몸무게로 인해 숨이 막힌다고 한다.

나는 혼자 노는 데 익숙해 졌다. 배를 뒤집고 있으면 아주 편하다. 아주머니가 "돼지냐, 왕가자미냐." 하고 놀리기도 하지만 그때마다 언니가 "애고 우리 예쁜 랑구!"하면서 나를 안아준다. 늘 바깥 세상이 궁금해서 창밖을 내다보지만 "안 돼. 너는 밖에 나가면 위험할지도 몰라." 언니의 말에 마음을 접는다.

※ 이 글은 독자 노정희 님이 (1인칭 노랑구 시점으로) 직접 작성해 주셨습니다.

많은 제보 부탁드립니다. (문의 전화 053 251 1764 / 메일 hyoni@msnet.co.kr)