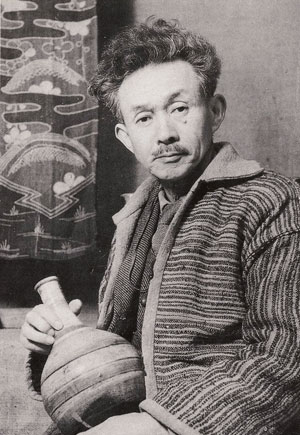

우리는 항상 세상을 '본다'. 나무를 보고, 하늘을 보고 그리고 사람을 '본다.' 우리 앞에 펼쳐진 풍경을 볼 때, 우리는 과연 '바로' 보는 것일까. 대부분의 경우 우리는 선입견을 통해서 대상을 바라본다. 그래서 똑같은 집 앞의 나무도 나의 마음의 흐름에 따라서 다르게 느껴지는 것이다. 그렇다면 '바로 본다'는 것은 과연 어떤 것일까. 100년 전 일본의 지식인 야나기 무네요시(柳宗悅)는 이 점에 대해서 깊이 생각하고 있었다.

야나기 무네요시에 따르면 '대부분의 사람들은 항상 눈과 사물 사이에 어떤 것을 집어 넣'고 있다. '어떤 사람은 사상을 넣고, 어떤 사람은 기호를 섞고 어떤 사람은 습관적으로 바라 보'는 것이다. 그래서 야나기 무네요시는 '바로 본다는 것은 눈과 사물 사이의 직접적인 교류'라고 말한다. 야나기 무네요시는 선입견이나 편견 없이 사물과 인간과 세상을 '바로' 보기 위해 평생에 걸쳐서 노력한 사람이었다. 그의 이런 노력은 식민지 '조선'에 대해서도 어김없이 적용되었다.

우연히 접한 조선백자에서 시작된 조선에 대한 그의 관심은 1916년 조선 첫 방문을 기점으로 조선 문화에 대한 사랑으로 변한다. 그 사랑은 참으로 지극해서 해방될 때까지 20차례가 넘도록 조선을 방문하고, 죽을 때까지 조선에 대해서 80편이 넘는 글을 남길 정도였다. 다카하시 도오루 같은 동경제대 출신의 엘리트들이 식민지 지배의 논리적 근거를 마련하기 위해 조선인과 조선 문화의 열등함을 강조할 때, 그는 조선 문화의 아름다움을 발견해내고 있었다. 조선과 자신의 눈 사이에 드리워진 '식민지와 제국'이라는 선입견의 장막을 걷어내고 조선을 '바로' 보기 위해 노력하고 있었던 것이다.

일본 유명 잡지 〈가이죠(改造)〉에 실린 '사라져가려고 하는 한 조선 건축에 대하여'(1922)는 이와 같은 노력을 보여주는 대표적인 글이다. 조선총독부의 광화문 철거 결정에 반발하는 내용을 담은 이 글은 전투적인 주제를 애잔한 문체에 담아서 서술하고 있다. "광화문이여. 광화문이여 너의 생명이 조석(朝夕)에 절박하였다. 네가 이 세상에 있다는 기억이 냉랭한 망각 가운데 장사(葬事) 되어 버리려 한다"로 시작하는 이 애절한 문장을 읽고 누군들 광화문의 슬픈 운명에 연민을 느끼지 않을 수가 있었을까. 이 글은 일본에서 발표된 이후, 곧 조선어로 번역되어 동아일보에 연재되어 일본 내에서는 물론 조선에서도 조선총독부의 정책에 대한 반론이 들끓게 된다. 그 결과 마침내 조선 총독부는 광화문 철거계획을 철회한다.

2016년 7월 10일 일본 참의원 선거에서 자민당 등 집권여당이 전쟁 포기, 전쟁 교전권 불인정 등을 규정한 평화헌법 9조를 개정할 수 있는 의석을 확보했다고 한다. 이로써 전쟁 가능 국가 일본에 한발 더 다가선 것이지만, 일본 국민의 절반 정도는 여전히 개헌에 비판적이라고 한다. 그뿐만 아니라 연립여당인 공명당의 대표 역시 개헌에 대해서 신중한 입장이라고 한다. 군국주의 일본이 행한 비윤리적인 선택을 기억하고, 그 결과에 대해 책임지려는 사람들이 일본인의 상당수를 차지하고 있다는 것은 희망적인 현상이 아닐까.