독립운동·행정가·언론인…조국 위해 헌신한 '나라 잃은 못난이'

◇"가져갈 것 있으면 다 가져가라"

1946년 7월. 대구는 극심한 혼란에 빠져들고 있었다. 3월 11일 대구에서 첫 기아 데모가 일어난 이래, 미군정에 의한 친일 관리 등용, 토지개혁 지연, 강압적인 식량 공출 정책 등이 맞물리면서 시민들의 불만은 하늘을 찔렀다. 이런 상황은 급기야 미군정의 식량 정책에 항의하던 대구시민의 시위에 대해 경찰이 총격을 가하면서 '10월 사건'으로 발전했다. 당시 이경희 대구부윤(현 대구시장)은 극빈자들에 대한 긴급 배급을 실시하고, 추가 대책을 마련하기 위해 백방으로 노력했으나 미군정의 비협조로 역부족이었다.

일단의 시위대는 이경희 선생 집으로 향했다. 시위의 첫 출발이 식량난이었던 만큼, 초대 대구부윤(현 대구시장)과 경상북도 부지사를 겸임했던 '실력자'의 집에는 온갖 산해진미와 값진 물건들이 즐비할 것이라고 생각했던 것이다.

그런데 시위대가 집 안으로 들이닥치는데도 아무도 막아서는 이가 없었다. 오히려 "혹시 가져갈 것이 있으면 다 가져가라"는 말에 시위대는 어리둥절해졌다. 집안 곳곳을 다 뒤져봤지만, 초라하고 가난한 살림살이는 그 시절 굶주리던 여느 민중들의 것과 다름이 없었다. '집을 잘못 찾은 것이 아니냐'고 웅성거리며 시위대는 떠났다.

사실 시위대에 앞서 이경희 선생 댁을 노렸다가 황당한 경험을 한 이가 있었다. 바로 '밤손님'(도둑)이었다. 현직 대구부윤 시절(이경희 선생은 미군정의 고압적이고 권위적인 정책에 반대하며 1946년 7월 대구부윤 및 경북도 부지사직을 사임했다) 부윤 관사 저택에는 매일 밤손님이 끊이질 않았다. 그래도 고관대작의 관사인데, 뭔가 쓸 만한 물건이나 먹을 것이 많이 있을 거란 기대 때문이었다.

그날 밤에도 어김없이 밤손님이 들었다. 그 밤손님도 앞서 경험한 선배(?)들과 마찬가지로 보리죽을 끓여 먹은 흔적만 발견했을 뿐, 쌀 한 바가지도 찾지 못했다. 이 정도면 다른 밤손님들은 그냥 돌아갔는데, 이날 든 밤손님은 사정이 다급했던 것 같다. 도저히 그냥 갈 수 없어 그래도 뭔가 귀한 것이 들어 있을 법한 고리짝을 챙겨 달아났던 것이다.

고리짝을 챙긴 밤손님은 담을 넘으려다가 궁금증이 발동했다. 대구부윤의 관사답지 않게 경비도 소홀해 여유가 있었다.

"대체, 이 고리짝에는 뭐가 들어 있을까?'

고리짝을 열어 본 밤손님은 화를 참지 못하고 고리짝 통째로 내팽개쳐 버렸다.

다음날 아침, 부윤 관사를 관리하는 직원들이 마당에 널브러진 헌옷 조각들과 반쯤 깨어져 있는 고리짝을 발견했다. 옷가지를 주워 담던 직원은 혼잣말을 했다.

"신천 밑 거지도 이보다는 좋은 옷을 입겠다!"

광복 후 초대 경상북도 부지사와 대구부윤, 그리고 매일신문사의 전신인 남선경제신문 사장을 지낸 이경희 선생(1880년 6월 11일~1949년 12월 4일)에 관한 일화이다.

◇광복 이후 국민대회준비회 참여

일제강점기 말기 서울에서 대구로 내려와 창씨개명을 끝까지 거부하며 산골에 숨어 살다시피 했던 이경희 선생은 광복 이후 대한민국임시정부와 연합군환영준비위원회가 발전적으로 개편한 우익 계열의 국민대회준비회에 참여했다. 이에 앞서 광복 다음 날인 1945년 8월 16일 조양회관에서 서상일 등과 함께 치안유지 단체를 결성할 것을 결의하고, 17일 경북치안유지회를 결성한 것을 미뤄볼 때, 이경희 선생은 일제의 감시망을 피해 비밀리에 독립운동을 계속해 왔음을 짐작할 수 있다.

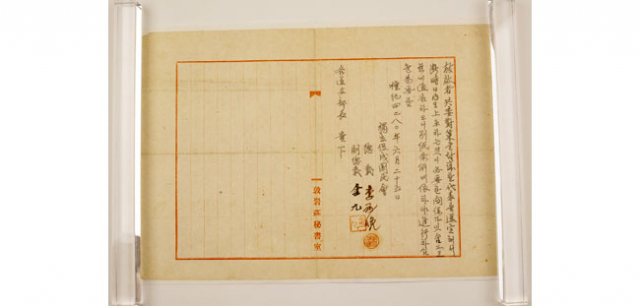

대한제국 시대에서 일제강점기, 해방 후까지 지속적으로 독립운동을 이어온 이경희 선생은 광복 후 경북 군정청 고문회의 추천을 받아 경상북도 부지사(나중에 대구부윤 겸임)에 임명됐다. 당시 경북도 군정 도지사 레이몬드 재노스키 대령은 이경희 선생에게 다음과 같은 편지를 보냈다.

"존경하는 이형 몇 마디 말씀을 드리게 됨을 기뻐합니다.… 도 고문회의에서… 귀하를 조선인 지도자로서 본관에게 천거하였기에 본관은 이에… 민정관(民政官) 즉 본도 부지사의 사무와 직책을 귀하에게 위임토록 아놀드 장군에게 추천합니다.…"

◇언론인

비록 미군정과의 갈등으로 채 1년도 임기를 채우지 못했지만, 이경희 선생은 김구 및 이승만 등과 밀신을 주고받으며 해방 이후 통일국민국가 건설 과정에 참여했다. 그리고 1949년 7월 남선경제신문(현 매일신문) 사장에 취임, 경제적 양극화를 비롯한 현실 문제를 비판하고 경제적 정의를 추구하고자 노력하는 등 그해 12월 4일 영면할 때까지 사회활동을 계속했다.

유언은 없었다. 당신 가족들의 운명을 예감해서일까, 이경희 선생은 두 눈에 눈물을 흘리며 아무 말 없이 숨을 거두었다. 부잣집 딸로 태어나 평생 독립운동하는 남편을 뒷바라지하며 온갖 고생을 마다 않던 부인 조 씨는 1979년 "배가 고프다"는 말을 남기고 사망했다. 따님 이단원 여사는 "아버지가 살아생전에 독립유공자로 지정됐더라면 어머니가 그렇게 비참한 말로를 보내진 않았을 텐데…"라며 "아버지는 '나라 잃은 백성이 독립운동에 나서는 것은 너무나 당연하다. (독립유공자 신청 같은) 쓸데없는 짓 하지 마라' 하셨다"고 말했다.

(이경희 선생은 뒤늦게 유족들의 노력으로 1980년 건국포장, 1990년 건국공로훈장 애국장에 추서됐다.)