한양서 합천까지 천리길…150척 배로 24kg 분량 옮겼다

강화도 선원사에 보관하던 팔만대장경은 조선이 세워지면서 한양 지천사로 옮겨졌다. 한양 지천사에서 경남 합천 해인사로 왜 옮겨갔는지, 어떻게 이동을 했는지 등은 밝혀진 바가 없다. 조선 초기까지 강화도 선원사에 봉안됐던 팔만대장경 경판이 언제 어떻게 어떤 경로로 해인사까지 옮겨갔는지에 대해서는 아직도 신비에 싸여 있을 뿐이다. 육로(陸路)와 해로(海路) 두 가지 가정을 두고 그저 옛길을 따라 거슬러 올라가 본다.

◆팔만대장경 한양을 떠나다

팔만대장경이 완성됐다는 이야기를 들은 고종의 가슴은 뛰기 시작했다. 몽골군의 칼날 아래 개경을 버리고 강화로 천도를 하면서 울부짖던 백성들을 뒤로하고 무거운 발걸음을 옮겨야만 했던 고종. 초조대장경의 소실로 실의에 빠져 있던 고종은 팔만대장경의 완공을 어느 누구보다도 더욱 기다렸을 것이다. 팔만대장경의 완성으로 임금은 종묘사직과 백성들에 대한 미안함을 조금이라도 덜 수 있었을 것이다.

팔만대장경은 강화도 서문 밖 대장경판당에 보관하고 있었다.

팔만대장경을 만나러 간 임금은 강화도 서문 앞에 도달해 가마를 세웠다. 서문에서 대장경판당까지는 2㎞가량 거리인데 걸어가기로 한 것이다. 부처님을 뵈러 가는 길에 절은 못할망정 가마를 탈 수 없다는 왕의 의지는 단호했다. 대장경판당이 현재 정확하게 어디인지는 모르지만, 그 당시 선원사에 있었을 것이다. 선원사의 위치가 서문에서 2㎞ 정도 떨어져 있기 때문이다.

'고려사'에 고려 23대 왕 고종이 대장경판당을 찾은 사실을 아래와 같이 기록했다.

"1251년 임오일에 왕이 성 서문 밖에 있는 '대장경판당'에 가서 백관을 거느리고 분향을 하였다. 현종 때 새겼던 판본은 임진년 몽골 병화에 타버렸으며, 왕이 여러 신하와 함께 다시 발원을 하여 도감을 설치하였는데 16년 만에 준공되었던 것이다."

이후 팔만대장경은 강화도 선원사에 147년간 보관됐었다.

조선을 건국한 태조 이성계는 팔만대장경을 한양 지천사(支天寺)로 옮길 것을 명령했다.

1398년(태조 7년) 5월 2천여 명의 군사가 장대비를 무릅쓰고 팔만대장경을 옮기는 데 동원됐다. 태조는 용산강(지금의 한강 원효대교 인근)까지 직접 나가 팔만대장경을 맞이했다. 팔만대장경을 옮기는 행렬 맨 앞에는 향을 피우고 승려가 경을 외우며, 의장을 갖춰 나팔을 불게 했다. 팔만대장경을 옮기는 행렬은 수백m를 넘어 장관을 이뤘다.

조선왕조실록은 '태조 7년 5월 임금이 용산강에 행차해 강화 선원에서 운반해 온 대장경판을 보았다'고 기록하고 있다. 그러나 팔만대장경은 9개월 만인 이듬해 정종 원년 합천 해인사로 옮겨졌다.

왜 해인사로 옮겼을까?

하나는 왜구를 피해 이동했다는 설이다. 고려 말에서 조선 초까지 왜구가 극성을 부렸다. 왜구들은 대장경 인출을 집요하게 요구했다. 그래서 왜구들을 피해 안전한 곳을 찾은 곳이 해인사이다.

또 하나는 잦은 오랑캐의 침입으로 인해 팔만대장경을 지켜야 한다는 신념 때문이었을 것이다. 몽골군의 침입으로 초조대장경이 소실된 경험이 있어서일 것이다.

팔만대장경 한 판의 무게는 3㎏ 정도이다. 8만1천258장을 모두 합할 경우 24만3천774㎏이다. 2.5t 트럭 98대가 실어 날라야 한다. 대장경판 한 장의 두께를 4㎝로 볼 때 8만1천258장의 팔만대장경을 쌓으면 3천200m 높이가 된다. 백두산(2,744m)보다 더 높다.

길도 제대로 나 있지 않은 조선 초에 이 많은 팔만대장경을 어떻게 해인사로 옮겼을까?

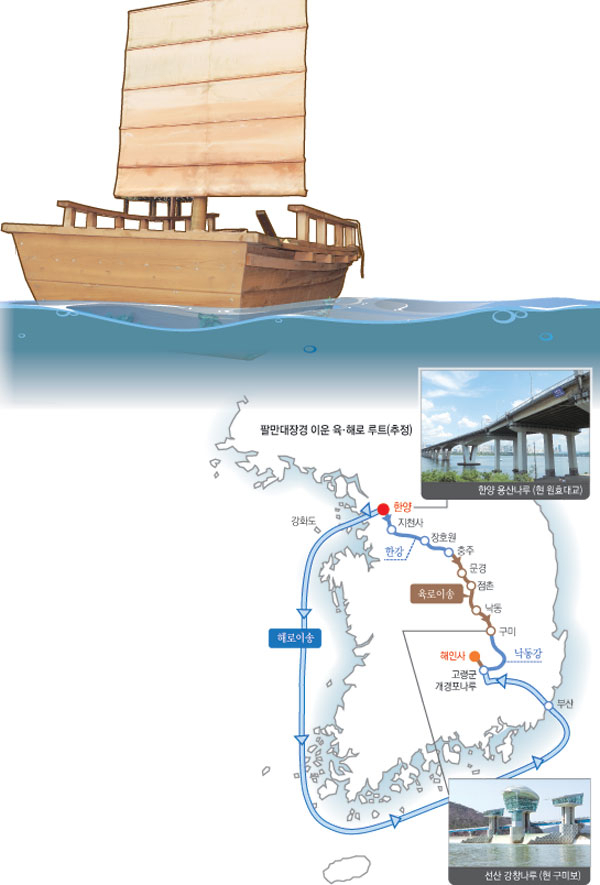

팔만대장경이 옮겨 온 길은 두 갈래로 볼 수 있다. 육로와 해로를 생각할 수 있다. 그렇지만 육로를 이용하든 해로를 이용하든 모두 고령군 개경포나루를 거쳤다는 것이다.

팔만대장경 경판을 어떻게 이운했는지에 대해 아직까지 명확하게 밝혀진 역사적 자료는 없지만, 육로와 해로 두 가지를 가정해 놓고 이동해 보자.

◆천 리 길을 달려 고령 개경포에 닿다

1398년 5월 한양 지천사로 옮겨온 팔만대장경 경판은 9개월 만인 1399년 1월 산간 오지인 합천 해인사로 감쪽같이 이동했다.

정종은 1399년 1월 경상감사에게 서찰을 보냈다.

'태상왕(이성계)이 해인사에서 대장경을 인쇄하고 싶어하신다.' 태조는 왕자의 난으로 무참히 죽은 아들 방석과 충신들의 명복을 빌기 위해 경판을 인쇄하기를 바랐던 것이다.

팔만대장경 경판을 옮기는 데는 환암대사가 책임을 맡았다.

육로를 이용했다면 문경새재를 넘기 위해 한두 달은 준비가 필요했을 것이다. 한꺼번에 많은 대장경판을 옮기기 위해서는 최대한 배를 이용할 수 있는 곳까지는 가야 했다. 배를 수리하고 인부를 구하는 등 준비가 간단치 않았다. 또 계절적으로 농사일이 한창 바쁜 여름은 지나야 하고, 가을걷이가 끝나는 10월이 지난 이맘때였을 것이다. 또 무더위와 장마, 태풍도 피해 가야 했기 때문에 늦가을이 가장 적합했다는 것이 설득력을 얻고 있다.

지천사에 보관됐던 팔만대장경은 원효대교 북쪽에 있는 용산나루로 옮겨졌다.

팔만대장경 경판을 옮기는 데는 최대한 물길을 이용했다. 물길이 끊겨 갈 수 없는 곳은 수레와 사람들이 동원됐다.

옛날 우리나라 강 배는 최대 2~3t 정도 짐을 실을 수 있는 규모였다. 팔만대장경을 옮기려면 150여 척의 배가 필요했다. 팔만대장경을 실어 나르기 위해 용산나루에 정박한 배가 끝이 보이지 않을 정도였다.

대장경 경판을 실은 배가 하나둘씩 용산나루를 출항하면서 대장경 이운 작업은 시작됐다. 용산나루를 출발한 배는 한강을 따라 양수리까지 간 다음 뱃머리를 남한강으로 돌려 여주를 거쳐 충주의 가흥창에 도착했다.

여기서는 인력으로 옮겨야 한다. 경판을 배에서 내려 문경새재를 넘어 문경과 점촌을 지나 낙동강 구미 선산에 다다랐다. 선산 강창나루(지금은 구미보가 건설돼 있다)에서 다시 배를 탔을 것이다. 강창나루는 소금 배의 정류장이며 구미와 김천, 상주로 이어지는 보부상들이 즐겨 이용했던 나루터이다. 이곳에서 다시 배를 이용해 고령 개경포에 도착했다.

바다를 이용했다면 이야기는 달라진다.

용산나루에서 조운선(세금으로 거둬 들인 물건을 나르는 배)을 이용했을 것이다. 조운선은 강 배보다 규모가 훨씬 커 30여 척이면 충분했을 것이다. 조운선에 실린 대장경판은 임진강과 만나는 김포군 하성면을 감싸고 돌아 한강 하구의 유도를 스쳐 강화해협으로 들어가게 된다. 서풍을 등에 업은 조운선은 바람을 등지고 쏜살같이 달려 서해안을 따라 만리포와 법성포 앞바다, 임자도 해협을 거쳐 진도의 울돌목을 지난다. 완도와 고흥반도, 여수를 거쳐 남해도와 거제도를 통과한 다음 낙동강 하구에 다다랐다. 낙동강에서는 다시 강 배로 갈아타고 김해를 지나 물금, 삼랑진을 거쳐 낙동강 옛 뱃길을 따라 개경포나루에 도착한다.

◆험난했던 이운 길 흠집 하나 없어

8만1천258장의 팔만대장경 경판을 한양 지천사에서 천 리 밖에 있는 합천군 해인사로 옮겨 온 것도 미스터리지만, 작은 흠집 하나 없는 것도 불가사의한 일이다. 아무리 포장을 잘하고 믿음 하나로 똘똘 뭉친 승려와 불자들이 옮겼다고 하지만, 배와 달구지에 싣고 내리고, 사람이 이고 지고 하는 과정을 수없이 반복했는데도 흠집 하나 없었다.

육안으로 보아도 마모된 흔적이 전혀 없고, 글자의 획 하나 달아난 곳이 없다. 경판끼리 맞닿은 흔적조차 찾아볼 수 없다.

8만 장이 넘는 경판을 산 넘고 물 건너 천 리 길을 이고 지면서 이렇게 완벽하게 옮기는 것은 과학적으로 증명하기 어렵다.

대장경판을 보호하기 위해서는 두꺼운 나무판자를 이용해 궤짝을 만들었을 것이다. 궤짝 안에 대장경판을 넣었다. 경판과 경판 사이는 완충 재료로 한지나 베를 넣어 포장했을 것이다.

팔만대장경을 옮길 때 필요한 인원을 어떻게 동원했는지도 궁금하다.

태조 7년은 조선이 건국한 지 10년도 안 된 불안정한 시기이고, 왕자의 난을 비롯한 권력투쟁으로 어수선한 조정 때문에 수많은 군사를 한번에 움직이기가 쉽지 않았다.

결국 대장경판을 옮기는 데는 수만여 백성의 자발적인 참여가 있었을 것이다. 고려인들은 경판을 나르면 극락왕생을 할 수 있다는 믿음이 있었다. 그렇기 때문에 너도나도 경판을 옮기는 데 두 팔을 걷어붙였을 것이며, 경판이 땀으로 젖을까 봐 등으로 지지 않고 머리에 이고 옮겼다.