도민 염원 새긴 1만3천 장 기와도 얹혀…'안민'의 산실로

검무산 아래 웅장하게 자리한 경상북도 도청 신청사 건물이 제모습을 드러냈다. 전통 한옥 구조의 건축물에다 공간 배치도 전통 양반가의 기능을 그대로 따랐다. '배산임수'(背山臨水). 뒤로는 해발 332m 높이의 검무산이 바람을 막아준다. 앞으로는 하회마을을 휘돌아가는 낙동강이 산으로부터 흘러온 땅의 기운을 모으고, 땅의 기운이 더는 빠져나가지 못하도록 막아주는 전형적 길지(吉地) 형세다.

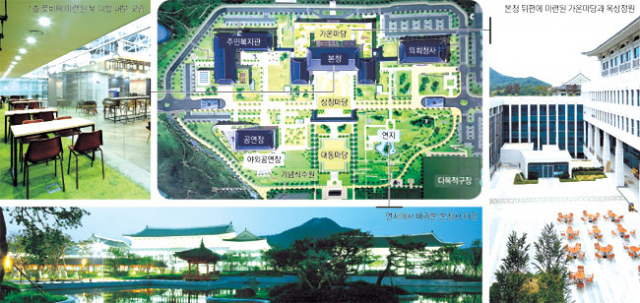

안채와 사랑채, 행랑채의 건축물 구조는 물론 바깥마당과 안마당 등 공간 구성 배치도 우리나라 주택 구조를 쏙 빼닮았다. 신청사 입구에 선 솟을 삼문에서부터 회랑과 본청, 가온마당으로 이어지는 검무산 지맥을 온몸으로 느낄 수 있다. 담장 없는 청사로 사방이 탁 트여 도민들이 언제라도 공간 안으로 들어와 쉴 수 있도록 했다. 웅도 경북의 새천년 비상을 시작하기에 충분하다. 이제 사람들이 찾아와 북적대고, 사람의 온기로 인해 건물과 마당 구석구석이 넘치는 기운으로 경북의 발전과 도민의 화합을 이끌 '신청사'가 될 것으로 기대된다.

◆울타리 없는 열린 청사, "한옥 미(美) 살리고 경북 혼(魂) 담아"

도청과 도의회가 들어선 24만5천㎡ 규모의 신청사는 사방이 탁 트여 있다. 담장이나 울타리가 없는 게 특징이다. 청사 내'외부 공간을 도민들에게 개방한 열린 청사로 조성됐다. 신청사 곳곳에는 전통 한옥의 아름다움을 살리고 경북의 정체성과 혼을 고스란히 담은 흔적들이 눈에 띈다.

청사 입구에 선 솟을 삼문을 지나면 곧바로 드넓게 펼쳐진 대동마당을 만난다. 높은 담장이나 울타리가 없으니 누구라도 언제든지 드나들 수 있다. 대동마당 좌우로 기념식수원과 야외공연장, '연지'(淵池) 등 나무들과 꽃들로 쉼터들을 꾸며 놓았다. 솟을 삼문을 지나면 조금씩 마당과 '회랑'(回廊), 본청사가 눈에 들어온다. 특히 전통 건축물의 복도를 그대로 옮겨놓은 회랑의 기둥 사이로 보이는 도청의 풍경은 한 폭의 동양화를 연상케 한다. 본청사 앞 상징마당에서 회랑 기둥을 통해 보는 청사 앞 신도시와 공원의 풍경도 넋을 잃게 한다.

도청, 도의회 청사, 복지관, 공연장 등 4개 동이 들어서 있다. 청사 윗부분은 지붕과의 수직 비례를 통한 전통성을 강조하고, 아랫부분은 현대적 '입면'(立面)을 가미해 실용성을 갖추도록 했다. 본청 앞에 자리한 회랑과 전통 문양으로 입면을 감싸 자칫 웅장해 보일 수 있는 건물을 분절시켜 전통성을 살리고 있다.

또, 청사 본청 앞 회랑 좌우에 '꽃담'을 쌓았는데 우리나라에서는 예부터 집의 벽체나 담장에 여러 가지 무늬를 놓아 독특한 치장을 해 화려하면서도 은근한 멋을 풍기도록 했다. 꽃담은 화장벽돌을 이용해 다양한 문양과 수복강령, 영원불멸을 소망하는 문자'나무'꽃나무를 새겨놓고 있다. 청사 앞 좌우에 선 소나무 두 그루는 대구 산격동 청사에서 옮겨다 심었다. 원래 이 나무들은 안동과 예천에서 자라던 나무들로, 산격동 청사가 개청하면서 대구로 옮겨졌던 것. 결국 경북도청의 역사와 함께해온 나무들이 고향으로 돌아온 셈이다.

청사 앞에 조성된 정원은 느티나무'단풍나무'소나무 등 향토수종으로 꾸며 친숙하고 편안하도록 했으며, 서편에는 23개 시군이 참여하는 '도민의 숲', 남편에는 새천년 기념숲을 조성했다.

'연지'는 경주 안압지의 형태를 축소해 조성했으며, 앞에 늘어선 사람 얼굴 모양의 '벅수'는 예전 마을이나 성문 앞, 길가 등에 세운 수호신으로 액운을 막아 도민을 보호하려는 의미를 담았다.

경북도 신도시본부 한은정 주무관은 "도청과 도의회 청사는 전통성에 현대미와 실용성을 가미한 한국 전통의 가치와 품격을 지닌 대한민국 대표 청사로 웅도 경북의 새로운 천 년을 여는 신도시 랜드마크가 될 것"이라고 했다.

◆기와 만인소, 기와 1만3천 장에 새긴 도민 염원 얹어

역사와 문화, 전통과 현대가 어우러진 신청사는 웅도 경북의 새로운 천 년을 여는 혼을 담은 문화청사로 지어졌다. 지하 2층, 지상 7층으로 지어진 청사는 지붕에 기와를 얹어 한옥의 아름다움을 고스란히 담아냈다. 특히 이 기왓장에는 경북의 새천년 비전과 가족의 건강, 안녕 등 경북도민의 염원들이 새겨져 지붕에 얹혀졌다.

지난 2013년 4월, 경북도는 경북의 무궁한 번영을 소원하기 위해 신청사 지붕에 올릴 기왓장에 염원을 담을 '기와 만인소' 참가자를 모집했다. 애초 목표를 약 3천 명 초과한 도민 1만2천896명의 이름을 새긴 기와를 제작해 도청과 도의회 청사 지붕 전면에 올렸다. '만인소'(萬人疏)는 조선시대 여러 선비가 연명으로 임금에게 올린 상소였다. 영남지역에서 처음 시작했다는 의미도 담고 있다. 신청사 지붕에는 모두 65만 장의 기와가 얹혀졌다.

이처럼 신청사 지붕은 도민들의 염원이 담겼다. 이 때문에 기와지붕 용마루 끝에 앉은 날짐승 머리모양의 장식기와인 '취두'와 내림마루에 설치된 용머리 형상의 장식기와인 '용두'도 누수나 화재를 막는 기능과 함께 재앙과 악귀로부터 도민들을 보호하려는 의미를 담고 있다. 지붕 용마루는 흰색 양성바름으로 처리해 화재를 예방하는 기능을 담았다.

이 밖에 지붕 4귀틀에 잡상 9개씩을 설치했다. 옛 궁궐에는 11개, 경상감영에 9개의 잡상이 설치된 것을 그대로 본떴다. 기와 끝은 열선 처리해 고드름이 달려 떨어지는 사고를 예방하고 있다. 또 처마 끝에서 떨어지는 빗물로 인한 낙수 피해를 막기 위해 4층 바닥에 콩자갈 등으로 낙수대를 설치했다.

신청사 건축물의 백미인 지붕에는 숨은 기능과 전통의 아름다움이 공존하고 있다. 전통 지붕의 겹처마와 주심포 양식의 이익공을 현대적으로 적용해 고건축의 선과 미를 극대화하고 있다. 경북의 랜드마크로 손색이 없다.

본청 1층 '북다방'은 사람들의 소통'공감의 장소였던 옛 다방의 정겨운 분위기를 살려낸다. 신청사를 찾는 방문객이나 민원인들이 책을 읽으면서 편하게 쉴 수 있고, 때로는 모임이나 회의 장소로도 활용되도록 꾸민다. 또 본청에는 층마다 중앙 휴게 공간을 마련해 놓고 있다.

특히 옥상정원은 본청 건물 뒤편으로 '口'자형 한옥 구조를 만들기 위해 달아낸 건물 옥상을 활용, 휴식 공간과 조망 시설을 갖추고 있다. 옥상정원 아래 1층에는 안마당 형식의 '가온마당'을 만들어 야외 쉼터로 활용되도록 했다.

본청 로비의 중앙부는 층별로 천장을 만들지 않고, 7층까지 뚫어 놓았다. 천장을 높게 해 실내가 더욱 넓어 보이도록 했다. 이곳에는 모두 16개의 크고 작은 회의실을 마련해 창조적 생각으로 행정 생산성을 향상시킬 수 있도록 했다. 복지관에는 각종 금융기관과 어린이집, 헬스장 등 편의 시설이 들어선다.

◆청사 본관은 '안민관'(安民館), 평안한 도정 편다는 의미 담아

지난 5일 경북도는 신도청 명건도감(名建都監)을 열어 도청 신청사 본관 건물을 '안민관'(安民館)이라 부르기로 결정했다. 신라 향가 안민가에서 뜻을 따온 것으로 '도민에게 평안한 도정을 펼친다'는 의미다.

본관 1층 북카페(북다방)는 '카페 문향'으로 '글의 향기가 가득한 담소의 공간'이라는 의미를 담았다. 구내식당은 '디미방'(知味方)으로 영양 석보 두들마을의 정부인 장계향 선생이 쓴 우리나라 최초의 한글조리서 음식디미방의 맛과 멋을 담았다.

2층 회의실도 제각각 편액을 걸 수 있게 돼 있다. 영상회의실은 원효의 화쟁사상을 뒷받침하는 방법론인 원융회통의 뜻을 담아 영상을 통해 서로 모여서 소통하며 조화를 이룬다는 의미의 '회통실'(會通室)로 이름 지었다. 중회의실1은 경북의 정체성을 상징하는 '호국실'(護國室), 중회의실2는 '화랑실'(花郞室)로 이름 지어져 삼국통일의 원동력이었던 화랑정신을 이어받아 21세기 통일 한국의 구심점으로 경북도가 자리 잡기를 희망하고 있다.

3층에 들어설 간부회의실은 '원융실'(圓融室)로 원융은 크게 순환하며 화합한다는 의미를 담고 있다. 중회의실3은 '사림실'(士林室)로 조선 500년을 관통했던 올곧은 선비정신을 상징한다. 중회의실4는 '창신실'(創新室)로 전통을 숭상하면서도 항상 새로움을 지향하는 법고창신의 의미와 새마을 본고장임을 상징한다.

중앙휴게실은 '삼강쉼터'로 삼강주막처럼 누구나 편히 쉴 수 있는 공간을 의미한다.

4층 대강당은 '화백당'(和白堂)인데 신라의 만장일치 제도로 중지를 모으고 화합하는 주된 공간을 의미한다. '소요원'(逍遙苑)으로 이름 지은 옥상공원은 장자가 말한 조용히 거닐고 진리를 따르며 즐긴다는 의미를 담았다. 4층 중앙휴게실은 '사은쉼터', 5층의 중앙휴게실은 '오산쉼터'다. 사은은 조선 개국에 반대한 고려 충신인 목은'포은'도은'야은을 지칭하고, 오산은 구미의 금오산과 오층 휴게실임을 담았다.

주민복지관은 '홍익관'(弘益館)으로 '경북 도민을 널리 이롭게 한다'는 의미를 담았다. 이곳 1층 행정자료실은 '문연각'(文淵閣)으로, 지하 1층 문서고는 '춘추고'(春秋庫)라 이름 지었다.

대공연장 건물은 '동락관'(同樂館)으로 명명됐다. 맹자의 여민동락에서 따온 말로 백성과 함께 즐긴다는 의미다. 이 건물 공연장은 '우륵당'(于勒堂)이라는 편액을 건다.

이 밖에 야외 대동마당은 '새마을광장', 휴게공원은 '세심원'(洗心園), 천년숲은 '영춘림'(迎春林), 솟을 삼문은 경북도민의 화합을 이끄는 문이라는 의미를 담아 '경화문'(慶和門)이라 이름 지어졌다.