내 배고픔은 해결이 안 된다네-홍세태

푸른 산을 누워서 사랑하느라

날마다 느지막이 일어나느니

뜬구름 흐르는 물이 모두가 나의 시(詩)네.

우습구나, 이 내 몸은 신선이 아니라서

배 속에 안개와 놀 가득 차 있다 해도

내 배고픔은 해결이 안 된다네

臥愛靑山起每遲(와애청산기매지)

浮雲流水亦吾詩(부운류수역오시)

此身却笑非仙骨(차신각소비선골)

滿腹煙霞未解飢(만복연하미해기)

*원제: 견민(遣悶). 울적한 기분을 푼다는 뜻.

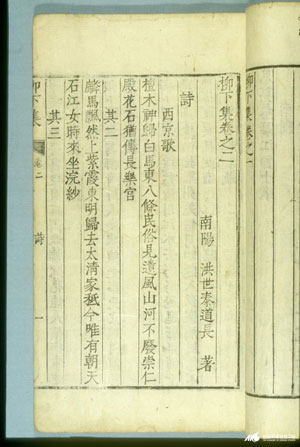

류하(柳下) 홍세태(洪世泰'1653~1725)는 조선 후기를 대표하는 걸출한 시인 가운데 한 분이다. 하지만 그는 중인이라는 신분적 조건 때문에 능력에 걸맞은 사회적 대우를 받지 못하고, 평생토록 가난에 시달리다 죽었다. 게다가 모두 열 명의 자식이 있었지만, 열 명 모두가 시인보다 먼저 죽는 바람에, 참척(慘慽'자식이 부모보다 먼저 죽음)의 비통함을 열 번이나 겪었다. 당연한 결과로 홍세태의 시에는 신분적 비애와 혹독한 불행에서 분비된 답답하고 울적한 심사가 밑바탕에 깔린 경우가 많다.

이 시도 그렇다. 작품 속의 화자는 누워서 푸른 산을 사랑하는 사람이다. 그에게는 뜬구름이나 흐르는 물이 모두 다 시다. 그의 배 속은 안개와 노을로 가득 차 있다. 뜬구름과 흐르는 물이 시라면 배 속에 있는 안개와 노을도 당연히 시다. 하지만 그는 결코 이슬만 먹고도 살아갈 수 있는 신선이 아니다. 그의 배 속에 아름다운 시들이 가득 차 있다 해도, 배 속의 시들이 그의 배고픔을 해결해줄 수는 없다. 시인들이 시를 쓴다고 하여 그것이 곧바로 밥이 되는 것은 아닌데, 밥을 먹지 않고는 시를 쓰기도 전에 굶어 죽게 된다는 데 시인의 고민이 있는 것이다. 그게 어디 시인만의 고민이겠는가. 모든 예술가들의 숙명적인 고민이기도 하다.

"시 한편에 삼만 원이면/ 너무 박하다 싶다가도/ 쌀이 두말인데 생각하면/ 금방 마음이 따뜻한 밥이 되네." 우리 시대를 대표하는 시인 가운데 한 사람인 함민복의 '긍정적인 밥'이란 작품의 일부다. 시 한 편에 삼만원이면 일 년에 시 백 편을 발표해도 연봉이 고작 삼백만원에 불과하다. 게다가 시 백 편을 해마다 발표하는 미친 시인은 아무도 없다. 발표를 해도 원고료 대신에 정기 구독만을 강요하는 적반하장의 출판사들도 수두룩하다. 대부분의 시인이 시집을 많이 내면 많이 낼수록 가정 경제가 파탄 나고 만다. 이와 같은 상황 속에서 시인이 먹는 밥이 진정으로 고개가 끄덕여지는 '따뜻'하고도 '긍정적인 밥'이 될 수가 있을까? 예술의 기쁨을 우리 모두가 향유하고 있으면서도 예술가들이 긍정적인 밥을 먹을 수가 없는데, 그런데도 우리 사회가 선진문화사회라고 할 수 있을까?