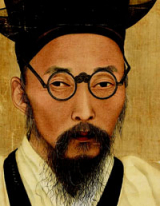

1970년대 한국에서 초등학교를 다닌 사람이라면 누구나 '나는 자랑스런 태극기 앞에'로 시작하는 '국기에 대한 맹세'를 기억할 것이다. 목숨을 바칠 정도로 국가를 사랑하고 국가와 나를 동일시하는 그 강렬한 감각을 이해할 수 있는 사람이 지금 이 시대에 몇 명이나 될까. 일본의 침략을 당한 조선에는 그런 강렬한 열정 속에서 죽음을 선택한 사람이 있었다. 바로 매천(梅泉) 황현(黃玹'1856~1910)이다.

황현은 한일병합조약 체결 16일 후인 1910년 9월 7일 음독자살로 삶을 마감했다. 고향을 떠나 가족을 이끌고 정착했던 전남 구례에서 순절한 것이다. 여름이 끝날 무렵이었고, 그가 심은 매화나무와 그가 판 옹달샘이 여전히 가난한 초가의 뜰을 지키고 있었다. 죽음에 앞서 황현이 가족에게 남긴 글은 가난하지만 지조 있는 선비였던 그의 죽음의 이유를 전해준다. "내가 죽어 의(義)를 지켜야 할 까닭은 없으나 국가에서 선비를 키워온 지 오백 년에 나라가 망하는 날을 당하여 한 사람도 책임을 지고 죽는 사람이 없다. 어찌 가슴 아프지 아니한가."

황현의 죽음이 단지 '망국의 한' 때문만은 아니었던 듯하다. 그가 남긴 모두 6권 7책의 역사서 '매천야록'(梅泉野錄)에서 죽음의 또 다른 이유를 발견할 수 있다. 매천야록은 1864년부터 1910년까지 조선의 역사를 기록한 역사서이다. 갑신정변, 동학농민운동, 청일전쟁, 갑오개혁, 그리고 친일파의 대두와 을사늑약에 이르기까지 한국 근대사의 가장 혼탁했던 시기를 직접 겪고 기록하면서 과연 황현은 무슨 생각을 했을까. 매천야록에 기록된 조선의 역사는 암울하다. 명성황후는 교활하고 탐욕스러웠고, 고종은 무능했으며, 대원군은 권력에 대한 욕심으로 가득 차 있었다. 또 관리들은 부패했고, 백성들은 무기력했다.

수십 년에 이르는 조선의 역사적 사실을 간단간단하게 기록한 매천야록의 행간에는 과거에 급제하고도 낙향의 길을 택할 수밖에 없었던 황현의 절망이 고스란히 담겨 있다. 부패한 조선의 현실을 기록하고 또 기록하면서 황현은 조선의 암울한 미래를 충분히 감지하고 있었다. '사실'의 기록에 대한 철저한 집념 덕분에 황현은 유교를 숭상했음에도 중화주의에 매몰되지 않을 수 있었고, 군신의 도를 마음에 익히고 있었음에도 조정의 부패를 기록할 수 있었다. 그러나 안타깝게도 사실을 읽어내고, 기록해내고, 그리고 그 속에서 미래를 읽어내던 놀라운 힘이 오히려 황현에게는 운명의 족쇄가 되어버렸던 것이다.

황현에게 일제의 조선 침략이 순리에 어긋나는 일이었다면, 끝없이 부패한 조선에게 새로운 미래를 주는 것 역시 순리에 어긋나는 일이었다. 그러나 그 무엇보다도 순리에 어긋난 것은 부패에 눈을 감은 조선의 선비, 지식인들의 비겁한 행태였다. 황현이 '절명시'에서 '세상에 글 아는 사람 되기 어렵기도 하다'(難作人間識者人)라고 한 것은 바로 당대 조선의 지식인들을 향한 자조 섞인 비난에 다름 아니었다.

그런 점에서 황현의 자결은 조선의 지식인으로서 그가 행할 수 있었던 가장 통렬한 자기반성의 표현이 아니었을까. 세상의 비리에는 눈을 감고 자신의 입신양명에만 관심 있는 수많은 우리나라 지식인 가운데 황현이 자결한 참뜻을 알 만한 사람 또한 몇이나 될까.

정혜영 대구대 기초교육원 강사