권위를 깬 관공서, 사람을 위한 소통의 공간으로

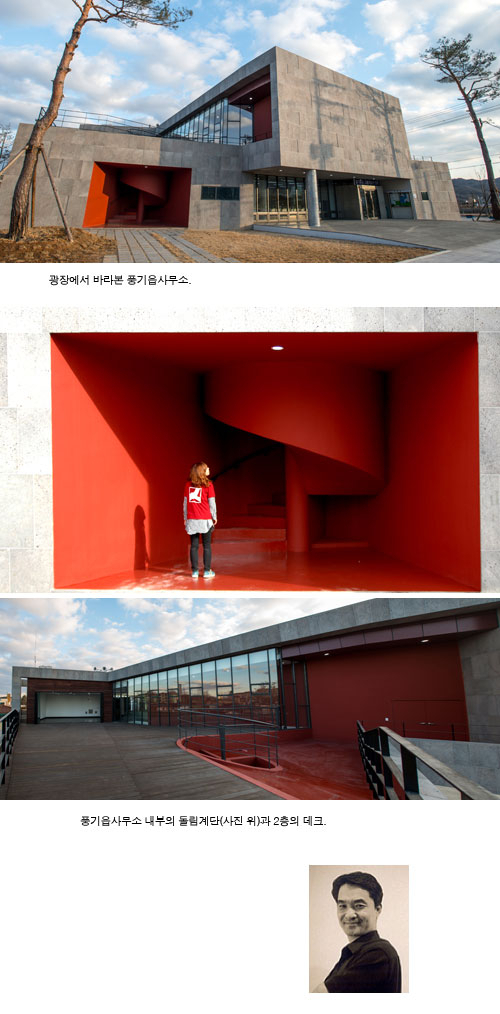

영주를 지나 풍기IC에서 빠져나오면 '인삼의 人(인), 인견의 人, 선비의 도시에서의 人'을 상징으로 하는 풍기와 만나게 된다. 그리고 풍기의 구도심에서 벗어나 풍기와 영주시가 만나는 경계에서 풍기읍사무소와 마주치게 된다. 2012년에 새롭게 조성된 풍기읍사무소는 도시의 경계에 위치한 새로운 도시의 중심으로서 도시의 경계에서 도시 외부로 풍기를 상징하며 풍기와 영주를 상징하는 새로운 도시의 아이콘이 되려 한다.

설계를 담당했던 디자인그룹 오즈의 최재원 건축사의 설명에서처럼 풍기읍사무소의 배치는 관공서 건물의 전형적인 전면 광장 배치 형태를 벗어나 도시의 경계와 구도심을 연결하는 소통의 광장을 조성하고자 하였다. 건물이 위주가 되기보다는 사람들이 모이고 쉴 수 있는 광장이 읍사무소의 중심이 된다. 교차로의 형태는 자연스럽게 2층 매스의 형태가 된다. 항공사진에서 볼 때 보이는 '人'자 형태 매스는 인터넷에서 풍기읍을 검색할 때 처음 접하는 모습이며 풍기의 새로운 아이콘이 된다. 도시 거점과 연결되는 길들의 교차로를 민원실 및 주민들의 커뮤니티 장소로 계획하여 관청 건물이 가지는 거부감을 없애고 자유롭게 드나들며 주민들의 커뮤니티가 일어날 수 있게 하였다.

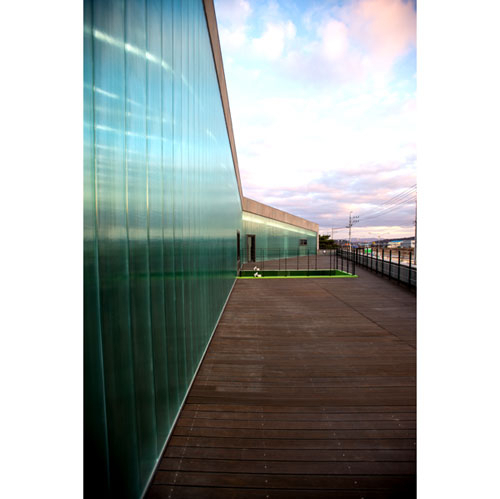

건축물의 배치를 보면 비교적 넓은 대지에 주도로에 접하여 읍사무소를 배치하면서 읍사무소를 찾는 방문객을 적극적으로 대면하려 한다. 가로에서의 정면성과 함께 도시 가로의 연속성에서의 배려라 할 수 있으며, 평면에서 또한 Y자 형태의 빈 공간을 민원실과 통로로 정사각형의 프레임 안에서 다소 파격적인 평면으로 구성하고 있다. 2층에서는 비어 있던 Y자 형태의 빈 공간이 기능상에서 필요한 실들로 채워져 있어 1층과 2층에서 평면 기능상의 반전을 꾀하고 있다. '人' 자 형태의 매스에 의해 자연스럽게 형성되는 2층의 데크는 광장과 연결된 공연데크, 남원천이 내려다보이는 전망데크, 전시를 위한 벽면을 가지는 전시데크 등 테마를 가지는 데크 공간을 계획하였고 데크로의 별도의 동선을 만들어 읍사무소가 운영되지 않는 시간에도 주민들이 활용할 수 있게 하였다.

풍기읍은 일제강점기에 군에서 읍으로 강등되고, 영주로 편입되면서 축소되었으나 현재까지 지역의 고유한 특성을 보유한 채 현재에 이르고 있다. 작은 읍성이 있었고 이는 풍기의 역사성과 정체성을 드러내는 중요한 단서이기에 충분하다 할 것이다. 풍기읍사무소가 위치하는 성내리는 풍기읍성의 성 안에 있다고 하여 붙여진 이름이며 곳곳의 지명에 풍기읍성에 관한 흔적이 남아 있다. 건축물의 재료와 형태는 성곽과 성문을 모티브로 하여 과거의 역사를 기억할 수 있는 공간으로 디자인되었으며, 새로운 성곽은 외부와의 차단이 목적이 아닌 적극적인 소통의 장이 되는 풍기읍성이 된다.

풍기읍사무소의 광장은 신재생에너지를 고려한 배치를 이루고 있다. 신재생에너지로는 태양광 발전이 사용되었고 일반적으로 건물의 옥상에 놓이거나 또는 이질적으로 배치되었던 태양광 패널을 광장의 퍼걸러(그늘막)와 함께 통합적으로 계획하였으며, 태양광 패널 배열은 효율성과 시각적인 안정성을 고려하여 남측으로 평평하게 배열하고 북측 끝 부분을 에너지 생산의 효율을 감안하여 설치함으로써 조형적인 측면 및 유지관리 측면을 배려하였다. 태양광 발전소는 자연스럽게 주민들이 모이고 쉴 수 있는 그늘막이 되어 광장의 중심 공간 역할을 한다.

풍기읍사무소는 기존 관공서의 역할을 탈피하여 주민 커뮤니티의 중심이 되고자 한다. 어디서든 열려 있는 민원실, 공연, 전시, 전망 등의 특화된 기능을 가지고 적극 활용할 수 있는 세 개의 데크, 주민들의 쉼터인 태양광 그늘막 등 주민들의 다양한 행위가 일어날 수 있도록 하였다. 또한 사람들이 만나는 교차로가 풍기를 상징하는 人이 되고, 역사 속의 읍성을 기억할 수 있는 형태를 취하여 주민들이 풍기를 기억하고 자유롭게 오가며 활용하고 쉬어갈 수 있는 주민들의 광장이 되고자 한다.

과거 전통사회에서의 공간의 한계가 삶의 방식뿐만 아니라 사고의 범위를 설정하게 하고 도시의 삶과 농촌의 삶을 구분 짓게 하였다면 현대사회의 과학기술의 발달은 공간의 한계를 넘어 정보의 공유를 통한 통합의 과정을 밟고 있다. 현대의 농촌과 도시는 그 장소적 경계를 극복한 지 오래이며, 우리가 사는 곳을 넘어 지역 및 국가의 경계마저 허물고 지구 반대편의 삶들과 소통하는 시대에 살고 있다. 눈앞의 삶을 넘어 우리와 다른 세계의 삶에서도 인류애를 동감하는 보편적 삶을 살고 있는 오늘날 도시와 농촌의 구분은 무의미한 공간적 경계일 수 있다. 오늘날의 농촌과 도시의 생활문화적 정체성을 어떠한 시각에서 바라보고, 현실적으로 어떻게 이들을 상생시킬 수 있을 것인가?

농촌과 도시의 경계를 넘어 상생과 융합의 차원에서의 대안을 풍기읍사무소에서 발견하게 된다. 기존의 무차별한 개발 방식이 아닌 농촌의 장소성과 정체성을 고려한 지역재생과 상생의 개념으로서의 대안을, 농촌과 도시의 생활문화를 공존시키는 농촌 중심지로서의 지역 개발 및 재생과 관련한 실천적 프로그램이 필요한 때이다.

글=도현학 영남대 교수 건축학부

사진=황규백